豪雨災害が相次いでいます。被害を最小限に抑えるには、事前の予防対策だけでなく直後の避難やその後の住宅・生活復興のための政策の備えが極めて重要です。

はじめに

災害の被害を抑えるには、事前対策と発災時の緊急対応が重要であることはいうまでもありませんが、同時に災害が過ぎ去ってからも危機が継続し、命や健康が損なわれることを軽視してはなりません。これらは自然の猛威そのものが原因ではなく、継続する危機に対する人間側(社会)の対応の欠陥が原因です。筆者はそうした復旧・復興過程の災厄を「復興災害」と呼んでいます。

日本列島は、南海トラフや日本海溝付近の巨大地震がいつ起きてもおかしくないという状況の下で、内陸直下型地震が全国のどこでも発生します。同時に気候変動のもとで、従来の経験をはるかに超えるような豪雨・強風・高潮などの気象災害が多発し、地震やその他の災害と複合することもあります。2018年と2019年は全国各地で台風や豪雨災害が相次ぎました。一連の災害は阪神・淡路大震災や東日本大震災のような巨大災害ではないものの、200人を超える犠牲者と多数の住宅被害をもたらしました。その被害は甚大で、住宅の一部損壊が多発し、災害から長期間を経ても、ブルーシートの住宅が減らない状況が続いています。一部損壊住宅への支援制度がほとんどないなかで、高齢化、年金暮らし、介護や医療の必要性の増大など被災者側の条件に加えて、業者不足、費用高騰などの条件が重なり、住宅の補修がままならない状況です。巨大地震が来る前にこうした災害が毎年のように全国各地で発生し、いたるところで壊れたままの住宅に暮らす人々がいるという状況が新たな災害被害の姿となりつつあります。

関連死の多発

人的被害についていえば、近年の災害では関連死の増大化傾向が一つの特徴です。その直接の原因は避難にありますので、避難問題の抜本的解決がまず急がれます。

直接死に対する間接死(関連死)の割合をみれば、阪神・淡路大震災では16・9%でしたが、東日本大震災では19・9%となり、福島県に限れば関連死の方が直接死を上回り、その割合は123%です。さらに熊本地震では212人が関連死で直接死の4倍近くに達しており、西日本豪雨でも23%です。

熊本地震では、建物の倒壊を恐れて車中泊する避難者が続出したことも大きな要因と考えられています。「車中泊を経験した59人は男性31人、女性28人。年代別では、80代が最多の19人に上り、70代以上が40人と7割弱を占めた。200人全員の死因は明らかではないが、熊本県が2017年8月末に関連死した被災者の死因を調べたところ、呼吸器系疾患53人、循環器系疾患50人、突然死など28人が目立った。車中泊と関連死の因果関係は不明だが、狭い車内で長時間同じ姿勢を強いられるため、下半身にできた血の塊(血栓)が肺の血管を詰まらせるエコノミークラス症候群を誘発することが指摘されている」(毎日新聞、2018年1月4日)。

復興庁の「『東日本大震災における震災関連死に関する原因等(基礎的数値)』について」(2012年8月21日)によると、調査対象とした岩手・宮城・福島18市町村の関連死の原因で最も多いのが「避難所等における生活の肉体・精神的疲労」(638件)、ついで「避難所等への移動中の肉体・精神的疲労」(401件)であり(複数選択)、この2つが、東日本大震災で亡くなった1263人の死因の約51%、約32%に該当します。1263人のうち、福島県の関連死734人に絞ってみてみると、前記項目はそれぞれ433件・約59%、380件・約52%となっており、大半の人々が避難所やそこへの移動におけるダメージが原因となって亡くなっていることがわかります。

注:直接死には行方不明を含む。東日本大震災の直接死、関連死は2018年3月現在。熊本地震の直接死は、直後の水害犠牲者5人を含む。

出典:朝日新聞(熊本地震は2018年4月14日付、西日本豪雨は2019年7月7日付)、警察庁および復興庁の各種資料から筆者作成。

避難所の現状

災害時の避難所は体育館などに開設されますが、そこでの雑魚寝状況は阪神・淡路大震災以降ほとんど改善が見られないばかりか、戦前の状態と基本的に同水準です。

雑魚寝はエコノミークラス症候群(静脈血栓塞栓症)を引き起こすだけでなく、床の冷たさが体に直接伝わる、床から舞い上がるほこりや細菌を吸い込む、高齢者や体力の弱い人にとって起居が困難となる、プライバシーが保てないなど、さまざまな弊害をもたらします。新型コロナウイルスのパンデミック状態にあって、密閉・密集・密接の回避が強調されていますが、雑魚寝はそれに全く逆行しており、こうした感染症が流行する下で災害が起きた場合に避難所をどう確保するか、今すぐに改善策を準備しなければなりません。

在宅被災者

避難生活におけるいま一つの重要問題は「在宅被災者」です。災害で命は助かったものの、住宅が大きく破壊され、わずかに残った部屋で暮らしている人々です。さまざまな理由で避難所や仮設住宅に行かずあるいは行くことができずに、かろうじて残った1部屋で電気や水道、トイレや風呂が使えない状態で自宅にとどまっている人々は、行政から「被災者」として認定されません。

在宅被災者が発生する理由は第1に、避難所がすべての被災者を受け入れる状態にないためです。避難所の生活環境は極めて非人間的で、健康な人にとっても過酷です。持病を抱えた人や障がいのある人、介護を必要とする人々にとって快適ではなく、かえって苦しみが増す恐れがあり、避難所に行くことがためらわれる場合があります。

第2に、被災者にとって自宅が一番安心な場所であり、またわずかに被害をまぬかれた家財などを守り、思い出の品などを保全したいという心情も働くためです。

自ら避難所に行かない人々も本来は被災者であり、支援を受けるべきですが、行政側も避難所にいる被災者のことだけで忙殺され、姿の見えない在宅被災者を積極的に調べて支援する余力がありません。

第3に、壊れた住宅を修理する場合、災害救助法による応急修理制度があり、最大で58万4000円(2018年現在)の支援金が受けられますが、この支援制度を利用すると、避難所での支援や仮設住宅・災害公営住宅の申し込みができなくなります。自宅を修理した人は、住む家ができたわけですからその段階で支援は終わりというわけです。しかし、58万4000円で修理できる部分はごくわずかに限られます。自分が寝起きする1部屋だけを確保し、その他はあばら家同然で、雨漏りや隙間風、部屋の傾きなどがそのまま放置されているという例が少なくありません。

>

>

災害ケースマネジメント

2016年の鳥取中部地震による住宅被害がなかなか解消しないことに対して、鳥取県は生活復興支援体制の構築を目的として、2018年に「鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例」の改正を行いました。すなわち、「県及び市町村は、相互に連携し、必要に応じ、個々の被災者の住宅、就労、健康、財産管理その他生活に係る課題に総合的に対応する体制を構築し、被災者の生活の復興支援を行うものとする」とし、これにより「とっとり県民活動活性化支援センター」を設置し、被災者の状況を行政が訪問して把握し、弁護士・建築士・福祉部局などが連携して1件ずつその対応策を考えるという「災害ケースマネジメント」の取り組みを始めました(本誌19㌻、菅野論文参照)。被災者の受けた被害はきわめて多様で、既存制度の範囲内だけで対応するのではなく、実際のニーズを把握してそれに応じた対応策を講ずるという仕組みはきわめて先進的で、全国に広がることが期待されます。

国際的な経験から学ぶ

日本は災害大国であるため、災害への対応は技術的な面で進んでいるともいえますが、きわめて遅れた面もあり、国際的な経験から学ぶことが必要です。

日本の避難所の劣悪さは世界的に見て際立っています。避難所のあるべき環境については、スフィア基準やアメリカ疾病予防管理センター(CDC)のアセスメント項目などが知られています。

スフィア基準とは、国際人道法や人権法、難民法の規定に含まれる尊厳のある生活への権利、人道援助を受ける権利、保護と安全への権利を実現するために、人道援助を行うNGOのグループと国際赤十字・赤新月運動によって1997年に開始された「スフィア・プロジェクト」が定めた、生命を守るための最低限の基準です。そこには権利保護の原則のほか、給水、衛生、衛生促進に関する最低基準、食糧の確保と栄養に関する最低基準、シェルター、居留地等に関する最低基準、保健医療に関する最低基準などが盛り込まれています。

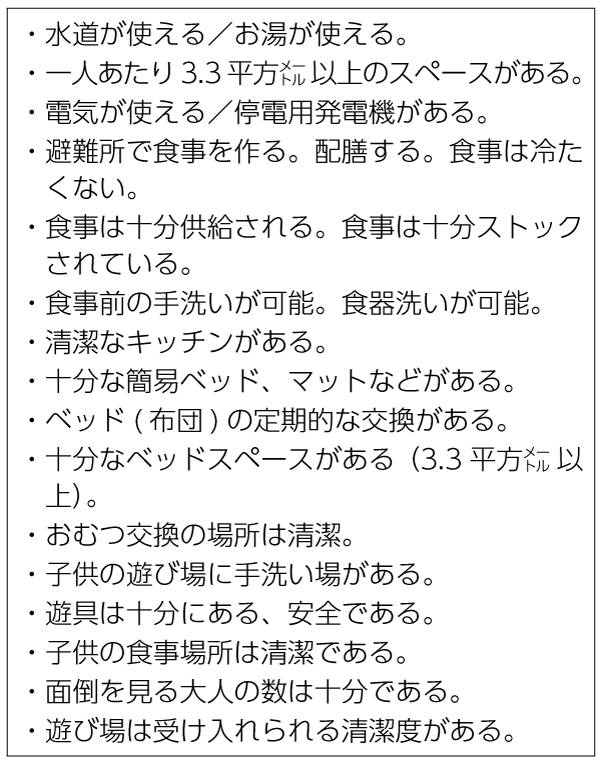

また、アメリカCDCの基準では、水道・お湯が使える、一人当たり3・3平方㍍以上のスペースがある、電気が使える、室内が寒くない、避難所で食事を作る、配膳する、食事が冷たくない、十分な簡易ベッドなどがある、子どもの遊び場がある、おむつ替えの場所が清潔であるなどといった55の項目を掲げています。

雑魚寝が常態の日本の避難所では、これらのほとんどの項目をクリアできないでしょう。食事については、冷たいおにぎりやサンドイッチの配給を受けるのに1時間も並ぶといった様子がしばしばみられます。工事現場用の和式トイレは狭く、多くの高齢者や女性には使いづらいものです。トイレの使用を極力少なくするために水分の摂取を減らし、それがまた体調悪化を招くといった悪循環もみられます。避難所・避難生活学会では、避難所の現状を改善するために、清潔で快適なトイレ(=T)、現場で作られた温かい食事の提供(キッチン=K)、簡易ベッド(=B)の導入が死活的に重要であるとし、TKBの3点を早急に改革することを提唱しています。

筆者作成

イタリアの避難所・仮設住宅

イタリアはヨーロッパのなかでも有数の地震国で、最近でも2009年ラクイラ地震、2012年エミリア地震、2016年アマトリーチェ地震などが相次ぎました。それらの地震にさいして、発災後1、2日のうちに被災者用のテント、ベッド、シャワー付きのトイレユニットなどが備わった避難所が作られ、医師・看護師と設備が整った医療用の巨大テントが設置されています。食事についても、高性能のキッチンカーが出動し、温かいパスタや肉、ハム、サラダ、チーズ、ジュース、ワインなどが提供されています。イタリアのこうした対応は遅くとも1980年代から行われているのです。このような避難所の設置・運営ができる背景には、イタリアの中央政府に市民安全省(Protezione Civile)があり、各州や市町村にその下部組織が置かれ、また全国に120万人ともいわれるさまざまな専門的技能を持つボランティア組織の存在があります。

ラクイラ地震ではCASEとMAPという2種類の仮設住宅が建設されました。

CASEとは「持続可能な耐震エコ住宅コンプレックス」の略で、耐震性を備えたコンクリートのデッキの上にプレハブ系の3~4階建ての集合住宅を乗せたもので、恒久的建築物ですが、これを被災者に仮設住宅として提供しています。耐震デッキの下は駐車場となっています。

CASE住宅は、ラクイラ市の周辺部19カ所に185棟4449戸が震災後の半年~1年以内に建設されています。

住戸面積は家族人数に応じて、2LDK、3LDKなど(36平方㍍、54平方㍍、72平方㍍)のタイプがあり、室内には家具、電化製品のほか食器までが備え付けられています。入居者はラクイラ市内中心部の災害危険区域に指定された地域の住民です。

住宅の家賃は無料で、入居期限は特に決められていません。自分の住宅が再建できるまで住み続けるようです。ただし、水光熱費は負担しなければならず、入居者のなかからは「電気代が高くてたまらん」という不満も聞かれます。

家具や電化製品も完備していて、広さも十分ですから、入居者は一応満足しているようですが、いつまでもこの住宅に住むつもりはなく、早く元の町に戻りたいといいます。

MAP住宅は仮設住宅として建てられていますが、木造戸建てや2階建ての集合住宅もあります。実際には相当長く使用できるように作られており、10年近く住んでいる人もおり、被災地域からの移転団地としての役割を担っている場合もあります。面積は45~60平方㍍程度で、やはり家具や電化製品は備え付けです。

家具や電化製品の備え付けについては、「全員に同じような家具や食器を与えるのは一律の生活を押し付けることであり、自分たちの暮らしには伝統的な文化があり、それぞれの家族には受ついできた家具があるのがイタリアだ」といった意見もあります。実際、傷ついた家具や家財道具を貸倉庫で保管している人もいるといいます。自らの生活文化に対する確固とした考えがあり、それを守りたいという強い意思を知ることができます。ここでも、「こんなにしてもらってありがたい」という日本の被災者の感覚との間に大きな開きがあります。

おわりに

災害対策基本法では災害時の対応は第一義的には市町村が行うこととされ、県や国はそのバックアップをする位置づけになっています。被災の現場に最も近い基礎自治体が大きな役割を果たすべきであることは当然ですが、現実には市町村にそれを担うだけの財政力、人的資源、ノウハウがあるとは思えません。とりわけ市町村合併で形だけ大きくなってマンパワーが削減されている場合には、非常時の対応はほとんど無理でしょう。毎年全国各地で発生する災害の経験も、それぞれの市町村に教訓として伝わり、実践的な体制をとるようには生かされていません。

すべての自治体職員の災害対応研修なども必要ですが、「市町村が主役」などといって自治体任せにするのではなく、災害時に国民を守るナショナルミニマムを確保する体制が必要です。国内外の経験を系統的に蓄積し素早く対応するためには、イタリアの市民安全省やアメリカのFEMA(連邦危機管理庁)のような国の常設組織が不可欠です。復興庁は10年間存続することとなっていますが、現在の位置づけのままではなく、全国のさまざまな災害に対応すべく改組することが求められます。

【注】

- 1 復興庁「第3回震災関連死に関する検討会」、2012年8月21日。

- 2 「スフィア・プロジェクト 人道憲章と人道対応に関する最低基準 2011年版」。

- 3 Environmental Health Assessment Form for Shelters For Rapid Assessment of Shelter Conditions during Disasters, CDC

- 4 避難所・避難生活学会「『防ぎえた災害死』を減らすための災害時避難所環境に向けて」(復興副大臣への要望書、2017年4月4日)など。