家族主義の悲劇

オミクロン株が猛威を振るう2022年1月31日、衝撃的なニュースが報道されました。

「去年、川崎市の住宅で37歳の男性が死亡し、警察は4カ月にわたって男性の手足を縛って監禁したとして、両親と妹を逮捕しました。警察によりますと男性には精神疾患があったとみられ、詳しいいきさつを調べています。(略)警察によりますと、長男には精神疾患があったとみられ、大学生だった17年前、物を壊したり、大声を出したりするようになったということです。このとき、家族から相談を受けた区役所の職員が医師の診断を受けるよう勧めましたが、受診することはなく、長男は家に引きこもる状態になったということです」(NHKニュース)。

残念ながらこの報道に接して、私は「またか」という感想を抱きました。精神疾患を持つ人が受診や治療につながらないまま自宅に引きこもるケースは少なくありません。両親が80代で要介護状態になったとき、地域包括支援センターなどが訪問してはじめてその家の50代のひきこもりの子どもと同居していることがわかったという、いわゆる「8050問題」と、この事例も構造的同一性を抱えていそうです。

ここで問題なのは、自治体職員との接点があったにもかかわらず、本人が受診拒否をすると、それが「自己決定」として「尊重」され、そのまま放置されるケースが少なくない、という点です。保健所などがどれくらい訪問していたのかは、わかりません。ただ一般的に、「同居家族が面倒を見るなら見守りましょう」と、その状態が結果的に放置されることも少なくありません。訪問看護や訪問診療などの支援が不十分なままで、家族が抱え込んでしまうと、このように監禁状態に陥る場合や、家庭内暴力がひどくなり「殺すか殺されるか」という深刻な状態に悪化するケースも、残念ながら見られます。

他の機関では対応してもらえず、頼れる先が精神科病院しかなかったという方も少なくありません。精神保健福祉法においては、医師が精神病であると診断し、家族の同意があれば、本人が同意しなくても強制的に入院させることができる「医療保護入院制度」があります。では、精神科病院に入院すれば、問題は解決するのでしょうか?

起きるべくして起きたクラスター

クラスター(感染者集団)は「密閉・密集・密接」のいわゆる「3密」の状況下で起こりやすいといわれています。精神科病院においては、閉鎖病棟という名前からもわかるように、「密閉」された空間に患者が「密集」しており、「密接」を余儀なくされます。すると、元々クラスターが発生しやすい素地があったのです。

少し古いデータですが、NPO大阪精神医療人権センター理事で看護師の有我譲慶さんがネット検索をして集計したデータによると、2021年6月までの精神科病院における院内感染は、全国146病院で6026人、そのうち141人が亡くなりました。感染率は一般の感染率に比べて3・6倍、死亡率は5・9倍にもなるという驚愕の数字になりました。しかも有我さんによると、このデータは病院ホームページで公開されたデータから積算されたものであり、実際はこれより高い可能性が十分に考えられる、とのことです。

2021年夏、沖縄県うるま市の精神科病院では、入院患者の大半が高齢者だったこともあり、国内最大級のクラスターが発生し、71人が亡くなりました。270床の病棟なので、4分の1近い患者さんがお亡くなりになられたのです。もとより高齢者の感染リスクは高いといわれていましたが、他の入所施設ではあり得ないほど死亡率が高かったのも、残念ながら精神科病院でした。

ただ、このような事態も「想定外の」「未曾有の」危機とは、思えませんでした。日本の精神医療の構造的な問題を知ると、「いつか起こりうる最悪の事態」が現実化してしまったと思えます。それはどういうことでしょうか? そして、どのような対策があり得るでしょうか? 自治体職員は、この不幸な危機から何を学ぶべきでしょうか?

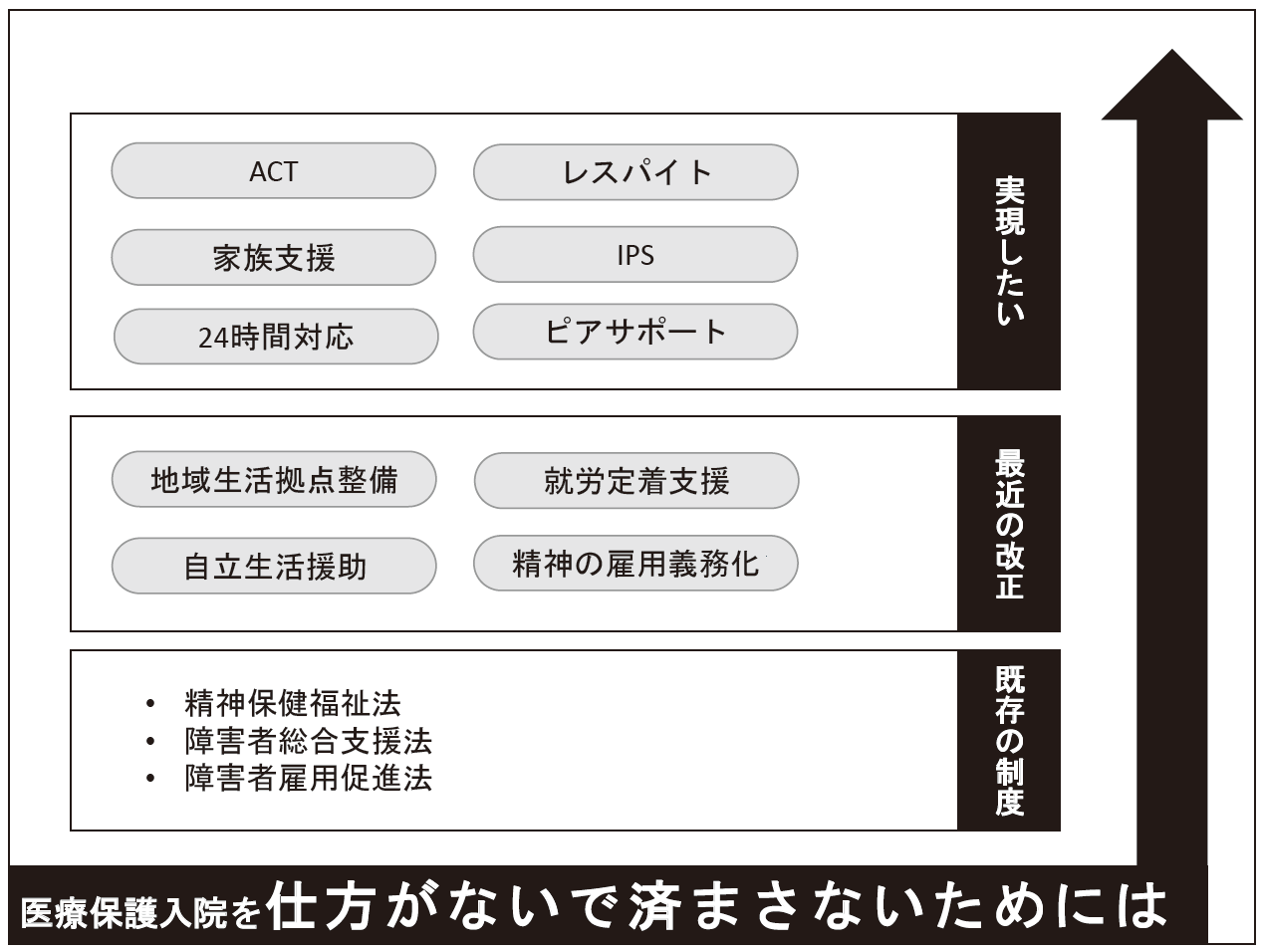

注:「最近の改正」は2018年の法改正を指しています。

出典:彼谷哲志(2021)「本人や家族が負担や困難を抱え込まないためにも~医療保護入院の背景を考える~」大阪精神医療人権センター編『扉よひらけ8』

世界的な潮流から取り残された国

日本は世界に類を見ない精神科病院大国であり、地域での精神障害者への支援体制が貧弱な国です。いまだに27万人近くが入院をしています。世界では半世紀以上前から「脱施設化」施策が進められ、精神科病院を閉鎖・縮小すると共に、地域で精神障害者を支える仕組みを作り上げています。

これは、自治体が精神障害者とどう向き合うのか、に関する価値の転換を意味しています。「発病した精神障害者は、自分たちの手に負えないから精神科病院に(時には強制的に)入院してもらえれば、問題が解決する」という発想に立ってはいないでしょうか? この発想は、知識不足と差別や偏見が結びついた、前時代的発想です。精神障害のある人は、地域の中で支えることが、「グローバルスタンダード」になっています。

2021年6月にWHOが発表した「地域精神保健サービスのガイダンス:本人中心で権利を基盤としたアプローチの促進」という報告書によれば、訪問診療や緊急時の支援チームによる介入、本人の潜在的な力を引き出す当事者組織の支援、自治体の精神障害者政策への計画段階からの参画、支援付きの住宅の提供・・・などが、先進国だけでなく、開発途上国といわれる国々でも展開されていることが紹介されています。そういう地域支援政策に転換することで、質の良い・本人の権利に根ざした支援を展開することができるだけでなく、精神科病院に収容するよりもコストが下がるともいわれています(https://www.who.int/publications/i/item/9789240 025707)。

では、なぜ上記のような政策転換が、日本では実現していないのでしょうか? 私は、この背景に、家族の丸抱えと病院への丸投げ、つまり政府や自治体の関与の最小化、という構造の温存があると考えています(竹端2018)。日本の精神科病院は、世界でも例外的に第二次世界大戦後ずっと「民営化」が促進され続けており、病床の9割が民間病院の所有するものです。民間病院にとって長期に入院してくれる患者は、経営における安定した「固定資産」となります。しかも、この長期入院は、入院の必要性がないのに、地域で精神障害者を支える仕組みがないがゆえに生じている「社会的入院」なのです。また、元々日本は成人になっても親と同居する傾向が強い家族主義であり、それが家族による抱え込みを助長します。すると、家族が抱え込むか、病院に丸投げするかの二者択一となります。すると、自治体による関与は結果的に最小限で済んでしまうのです。これは、自治体にとっては都合がよいかもしれませんが、精神障害者本人の権利を無視した、前時代的アプローチです。

隔離収容の必要はない

精神障害のある人は、自傷他害行為や、幻覚妄想状態に陥ることもあります。それは、脳の器質的な問題と、本人の生きる苦悩が最大化した状態が折り重なったときに、生じるものです。実際に、NPO自殺対策支援センターライフリンクが行った「自殺実態1000人調査」によれば、1000人の自殺者の最も多い直接的要因はうつ病だったのですが、それは家族の不和や生活苦、負債や失業、過労や身体疾患、職場の人間関係の悩みなどの複合要因が重なるなかで、死に至るということを報告しています。つまり、このような本人の生きる苦悩の最大化した状態を緩和することができれば、自殺は防ぎうる、というのです(https://www.lifelink.or.jp/Library/whitepaper2_1.pdf)。

この実態白書がきっかけになり、政府の自殺対策は格段に進歩し、14年連続して3万人を超えた自殺者は、この10年で安定的に2万人台に減少してきました。2007年に作られた自殺総合対策大綱においては、自殺に関する基本的認識として以下の3点がうたわれていました。

- 〈自殺は追い込まれた末の死〉

- 〈自殺は防ぐことができる〉

- 〈自殺を考えている人は悩みを抱え込みながらもサインを発している〉

これは精神疾患やひきこもりと入れ替えても、非常に親和性のある内容です。精神疾患は「追い込まれた末」に発症するものであり、支援やサポートにより「防ぐこと」「緩和すること」が可能なものです。また、精神症状というのは「悩みを抱え込みながらもサインを発している」状態である、ともいわれています。実際、対話に基づく支援(オープンダイアローグ)を通じて劇的な成果を上げている医師たちの報告(斎藤2021、森川2021)によれば、このような支援アプローチを転換することで、入院を最小化することは可能である、といいます。

つまり、隔離収容以外の方法論が問われている、ということです。

自治体政策の転換

「理念はわかった。では自治体は何をどうすればいいのか?」

読者の皆さんからそんな疑問が聞こえてきそうです。コロナ危機も踏まえて、自治体にこれから求められる政策転換が三つあります。①精神保健機能の拡充を通じた相談支援体制の拡充、②訪問看護や往診など地域支援体制の充実、③ハウジングファースト(安心して暮らせる住まいを確保することを最優先する考え方)、です。これらはセットとして展開する必要があります。

冒頭の川崎での監禁死亡事件は「家族丸抱え」、精神科病院でのクラスターによる大量死は「施設丸投げ」による悲劇です。この二つを防ぐには、家族でも精神科病院・入所施設でもない、地域での支援体制を作り上げる必要があります。あなたの自治体には、精神保健福祉士(PSW)が常勤で何人雇われていますか? 精神保健に強い保健師が精神保健相談にどれくらい従事できているでしょうか? 地域包括支援センターや基幹型障害者相談支援センターは、精神保健の相談にしっかりと向き合え、支え続けているでしょうか? これが一つ目の問いです。

実際の支援は、訪問看護や往診がメインになります。訪問看護や往診は、高齢者がメインで、精神障害者の場合は断られるケースがいまだにあります。しかし、支援者への研修を通じて支援の仕方を伝え、地域で担える人材を増やす必要があります。そもそも、精神科病院への入院費は1人あたり月平均34万円、年間だと400万円近くかかっています。自治体の国保連データなどで入院患者に支払う国保財源を算出して、その額を地域支援や住まいに振り分けることができるか、が求められています。これが二つ目です。

そして三点目が、居住の貧困を解消できるか、です。「スープの冷めない距離」という言葉がスウェーデンにはあります。住み慣れた地域で、実家からも近い場所で、支援付きの住宅を提供する、という考え方です。公営住宅をグループホームにするなどの施策もこの10年で少しずつ進んできました。入院費にかける費用を、住まいや日中の暮らしのサポート、相談支援に振り向けることができるか、これが、コロナ危機で浮き彫りになった課題と正面から向き合うために、いまここで求められていることだと私は考えます。

『精神障害のある人の権利 Q&A』精神障害者の支援や処遇の実態、求められる方向性などがQ&A方式でわかりやすく解説された一冊。(2021年、解放出版社)

【参考文献】

- 森川すいめい『感じるオープンダイアローグ』(2021、講談社現代新書)

- 斎藤 環『まんが やってみたくなるオープンダイアローグ』(2021、医学書院)

- 竹端 寛「『家族丸抱え』から『施設丸投げ』へ─日本型〝残余〟福祉形成史」『学術の動向』24(9), 34-39