原子力発電開始後55年たった日本は、原子力発電施設の廃炉と放射性廃棄物処分の課題に直面しています。本稿では、原子力発電の後始末事業の現状を批判的に検討します。

永久に続く終わりの始まり

日本において原子力発電所(以下、原発)の運転が初めて開始されたのは1966年の日本原子力発電(日本原電)東海発電所です。その後1970年に日本原電敦賀1号機、関西電力美浜1号機、1971年には東京電力福島第一原発1号機が運転開始しました。その帰結として、運転開始後ちょうど40年目に、東京電力によって福島第一原子力発電所事故(以下、福島原発事故)が引き起こされました。

福島原発事故後、原子力発電は大きく衰退し、発電電力量に占める原子力の割合は2018年度に6・2%にまで急落しました。もはや原子力発電は基幹電源でもベースロード電源でもありません。事故後に廃炉決定した原発は21基(事故前の3基と合計して24基、実験炉、実証炉を含めて26基)にものぼりました。その結果、2021年7月時点で再稼働および設置変更許可を得た原発と新規制基準審査中の原発の合計(建設中除く)は24基、2499万キロ㍗にまで落ち込み、ピークの4958万キロ㍗(2003~2007年度)の約5割になっています。そのうち、再稼働にこぎつけた原発は、関西電力、九州電力の9基(874・5万キロ㍗)にすぎません。

福島原発事故後、再稼働を進めるとしたものの、追加的安全対策に1基当たり約2200億円の費用がかかっており、運転期間が少なくなっていることもあって既設炉すら経済性がなくなっています(大島、2021)。好むと好まざるとにかかわらず、原発は次々と廃炉になり、原発ゼロ社会は近い将来必ず到来します。原子力発電の後始末事業の始まりです。

後始末事業の区分

原子力発電は、放射性物質を大量に使用するという特徴をもっています。それゆえ、運転中だけでなく、運転前のウラン採掘、核燃料製造過程、さらには運転後の放射性廃棄物処分が必要です。原発が全て運転終了したとしても、原子力発電による問題が終息するわけではありません。その後、廃炉と放射性廃棄物処分が適切に行われなければなりません。

原発廃炉には20~30年の期間を要し、その後も放射性廃棄物処分には非常に長い時間がかかります。最も深刻な問題として取り上げられるのが高レベル放射性廃棄物処分です。高レベル放射性廃棄物がウラン鉱石なみの放射能レベルになるまでの期間は約10万年です。

期間の長さからすると、発電そのものではなく、後始末事業こそが原子力発電の本体事業です。後始末の観点から見ると、短期間の運転とわずかな電気と引き換えに、過酷事故が発生した上に、超長期の手間と膨大なコストを要します。原子力発電の不合理さと無責任さを表すのが後始末事業です。

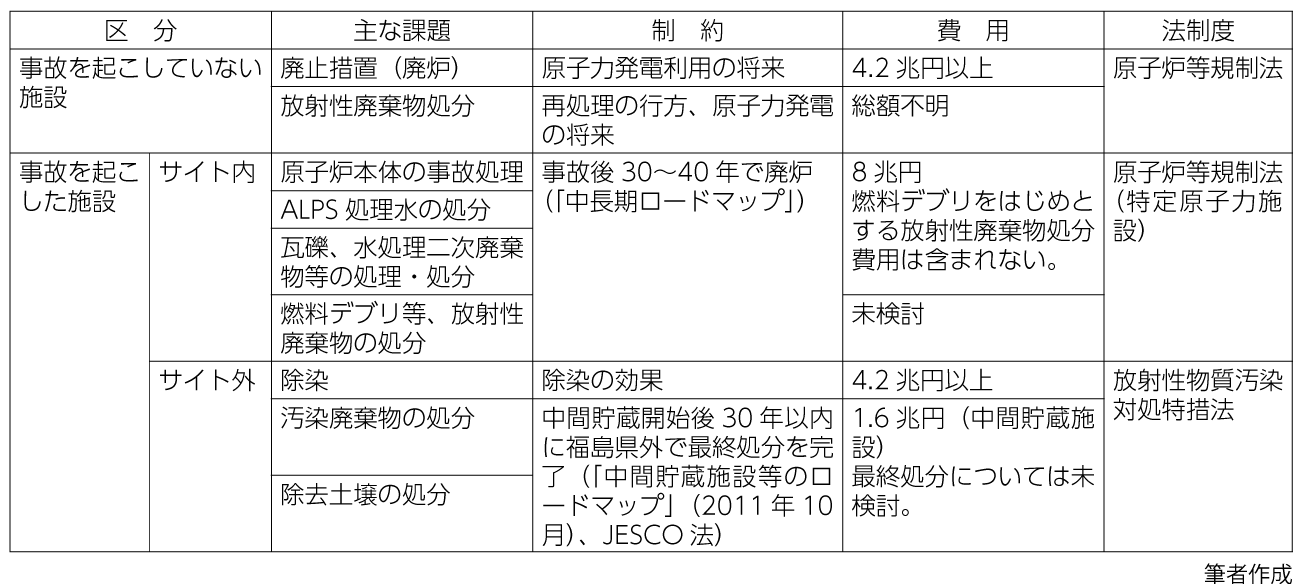

原子力発電の後始末事業を整理したのが表です。これに見るように、日本の後始末事業は、事故を起こしていない施設(原発や核燃料サイクル関連施設)と事故を起こした施設(福島第一、第二原発)の2つに区分されます。後述するように、事故処理と事故由来廃棄物処分を行わなければならないのは日本の特徴で、すでに次世代は、膨大な負の遺産処理を行わなければならないことが運命づけられてしまいました。

事故の後始末事業は、さらに発電所敷地内(以下、サイト内)と発電所敷地外(サイト外)に区分されます。放射性物質汚染という点では同じであるにもかかわらず、政策の枠組みが異なるため複雑になっています。

事故を起こしていない施設での後始末事業

事故を起こしていない施設の課題は、廃止措置(以下、廃炉)と放射性廃棄物処分です。廃炉は、原子力発電所であろうが、核燃料サイクル施設であろうが、必ず行わなければなりません。原子炉の場合、廃炉に要する期間は20~30年程度とされています。例えば四国電力伊方発電所1号機の場合は30年計画です。

しばしば話題になる廃炉費用は運転期間中に積み立てられます。原子力事業者は廃止措置方針を策定、公表することになっており、現在は、廃止措置費用も含めてインターネット上で見られます。これらの資料を基礎に廃炉費用を全て集計すると約4・2兆円になります。しかし、この費用には収まりません。

例えば、国が開発し、2016年12月に廃炉が決まった高速増殖炉もんじゅの廃炉費用は、原子力規制委員会の認可を受けた廃止措置計画では1500億円とされています。しかし、これには維持管理費2250億円が含まれていません。さらに、人件費や固定資産税、ナトリウムの処理・処分費用が含まれていないため、最低限3750億円はかかります(会計検査院、2018)。同様のことが他の原発にもある可能性があります。

また、4・2兆円には再処理関連施設の廃止費用が含まれていません。再処理計画は常識を超えるもので、運転期間40年間が終わると約40年ほどかけて廃炉されます。これまで再処理工場は操業開始時期が25回延期されました。日本原燃によれば2022年度上期に稼働するといいます。仮に2022年度に稼働したとすると廃炉開始は2062年度、さらに廃炉が終了するのは2102年度あたりになります。再処理工場は、2006年にアクティブ試験をしてしまったため、すでに人が近づけないほどの放射能レベルに達する箇所があります。再処理工場解体は困難を極めるでしょうし、放射性廃棄物処分も解体後の2100年代以降になるでしょう。再処理を含む核燃料サイクルは1960年代に構想されたものです。60年近く前に構想し、後始末を含めて今後100年以上かかるような事業は、日本国内に再処理以外に存在しません。再処理計画は、荒唐無稽としか言いようがありません。

事故を起こしていない原子力発電施設の後始末事業の制約は、政府の原子力政策そのものです。現在、次の2つの制約がある結果、根本的対策がとれないまま、時間と費用が浪費されています。

第1に、日本政府は、いまだに原子力発電を進める方針を持ち続けています。原子力発電により事故が現実に引き起こされ、さらには経済性もありません。今後、民間企業としての電力会社が原子力発電への投資を大規模に行うとは考えられません。にもかかわらず、政府が方針を変えないために原発廃止に向けた建設的議論ができないでいます。原発がどの程度維持されるかによって、放射性廃棄物の処分量は大きくかわります。このままでは、後始末事業についてまともに検討されないまま、次の世代に先送りされてしまうでしょう。

第2に、使用済核燃料の再処理計画が続けられています。問題は、再処理が維持される場合と維持されない場合とでは、日本全体の放射性廃棄物の種類や量が大きく異なることです。技術的にも経済的にも再処理が行き詰まるのは明らかです。本来であれば、再処理を前提とせず、使用済核燃料の直接処分が具体的に検討されるべきです。ところが、ここでも再処理政策の変更が行われないために先に進めなくなっています。このまま推移すれば、再処理政策の破綻が現実化する数十年先に問題が先送りされます。

事故を起こした施設の後始末事業

事故を起こした施設の後始末事業は、サイト内とサイト外で区分されています。もともと汚染源は事故を起こした原子炉で共通しています。ところが、福島原発事故の場合、サイト内とサイト外では適用される法制度が異なっています。また後始末事業の実施主体が分かれており、責任関係も統一性がありません。このことが福島原発事故の後始末を非常に複雑にしています。

サイト内については、原子炉等規制法にもとづく規制と監視が行われています。福島第一原発は、原子力規制委員会によって2012年11月に「特定原子力施設」に指定されました。これにより、東京電力は、瓦礫や汚染水等による敷地境界における放射線被ばくの実効線量を2013年3月までに年1ミリ未満にしなければならなくなり、放射性物質の移動に関して厳しく規制されています。

一方、サイト外の汚染については放射性物質汚染対処特措法が2011年に定められ、同法にしたがって除染や、廃棄物および除去土壌の処分が環境省によって進められています。概して、サイト外のほうが基準は緩く、一種のダブルスタンダードが生まれています。

一例を挙げると、例えばサイト内(ないし放射性物質汚染対処特措法の対象外の日本全国各地)では、放射性セシウムであれば100/キログラム以上は放射性廃棄物として管理、処分しなければなりません。他方、サイト外では、8000/キログラム以下の廃棄物は通常の廃棄物として処分可能とされています。加えて、8000/キログラム以下の除去土壌(除染によって剥がされた汚染された土壌のこと)は再利用可能であるという方針が環境省によって示されています。本来であれば、除去土壌は低レベル放射性廃棄物として管理、処分されなければなりません。

福島原発事故の後始末事業に問題をもたらしている原因は、サイト内、サイト外ともに政府の示したスケジュールにもあります。

サイト内の長期方針は、政府の定めた「中長期ロードマップ」(2011年に作成されて以降、数次にわたって改訂されている)に示されています。「中長期ロードマップ」では、事故後30~40年で廃止措置を完了させるとしています。仮にこのスケジュールを守ろうとすれば残された時間は20~30年しかありません。事故を起こしていない原発でも20~30年かかるのですから政府のスケジュールは達成不可能です。

現時点で総額21・5兆円(賠償を含む)とされている事故費用は今後青天井になるでしょう。なぜなら放射性廃棄物の量が膨大であるからです。日本原子力学会福島第一原子力発電所廃炉検討委員会(2020)によれば、事故由来の放射性廃棄物量は、重量ベースで、事故を起こしていない大型原子力発電所を廃炉するケースの1000倍以上あります。この処分費用は計算されていません。

サイト外も同様です。除染で発生した除去土壌や汚染廃棄物の多くは、中間貯蔵施設に送られます。国の方針では、中間貯蔵開始後、30年以内に福島県外で最終処分するとしています。しかし、最終処分の具体的方針はなく、費用計算もされていません。そこで、環境省は本末転倒な方針を示しています。すなわち、最終処分場を県外に整備することが困難であるため、最終処分量を減らすとして、福島県内で除去土壌(汚染された土壌)を最大限再利用しようとしています。つまり除染で剥がした土壌を再び土壌として埋め戻すというわけです。この件は、なし崩し的に既成事実化が進められており、除去土壌を用いた農作物栽培の実証事業が環境省によって行われています。

廃炉の時代に

原子力発電の負の遺産の処理には、高レベル放射性廃棄物を含めれば10万年を超える時間と、最低数十兆円の費用を要します。原子力発電による利益を享受した主体は、その利益とは全く関係のない次の世代に、自らが解決できない課題を引き渡そうとしています。原子力発電によってもたらされた負の遺産は取り返しのつかないものばかりです。

原子力発電は、後始末事業という観点から見れば、極めて不公正で倫理に反しています。負の遺産処理は、広範な人々に超長期にわたって影響を与え続けるだけに、公正かつ透明な民主主義的意思決定に基づき決定される必要があります。

【参考文献】

- 大島堅一編(2021)『炭素排出ゼロ時代の地域分散型エネルギーシステム』日本評論社

- 会計検査院(2018)「高速増殖原型炉もんじゅの研究開発の状況及び今後の廃止措置について」

- 日本原子力学会 福島第一原子力発電所廃炉検討委員会(2020)「国際標準からみた廃棄物管理─廃棄物検討分科会中間報告─」