公共施設等総合管理計画の狙いは、公共サービスの産業化政策を背景として、公共施設の数・延べ面積を削減しその更新費用や維持管理費用を削減することにある。コスト削減だけが目的の学校統廃合・小中一貫校づくりは、教育的効果の根拠も、住民にとって安心快適な地域づくりという視点もない。一方でコロナ禍は、少人数学級の良さや公共施設の役割の重要性を浮き彫りにした。財政誘導を通じて、教育学的根拠もない他の公共施設との複合化の動きも出ている。学校を含む地域の将来ビジョンをどう描くか、住民の運動の力量が問われている。

学校統廃合の新局面と教育論を無視したその問題性

子どもの成長・発達保障の目的からではない学校統廃合・小中一貫校化が強引に進められています。住民自治の基盤でもある学校を守るために、住民の学習がカギになっています。

はじめに

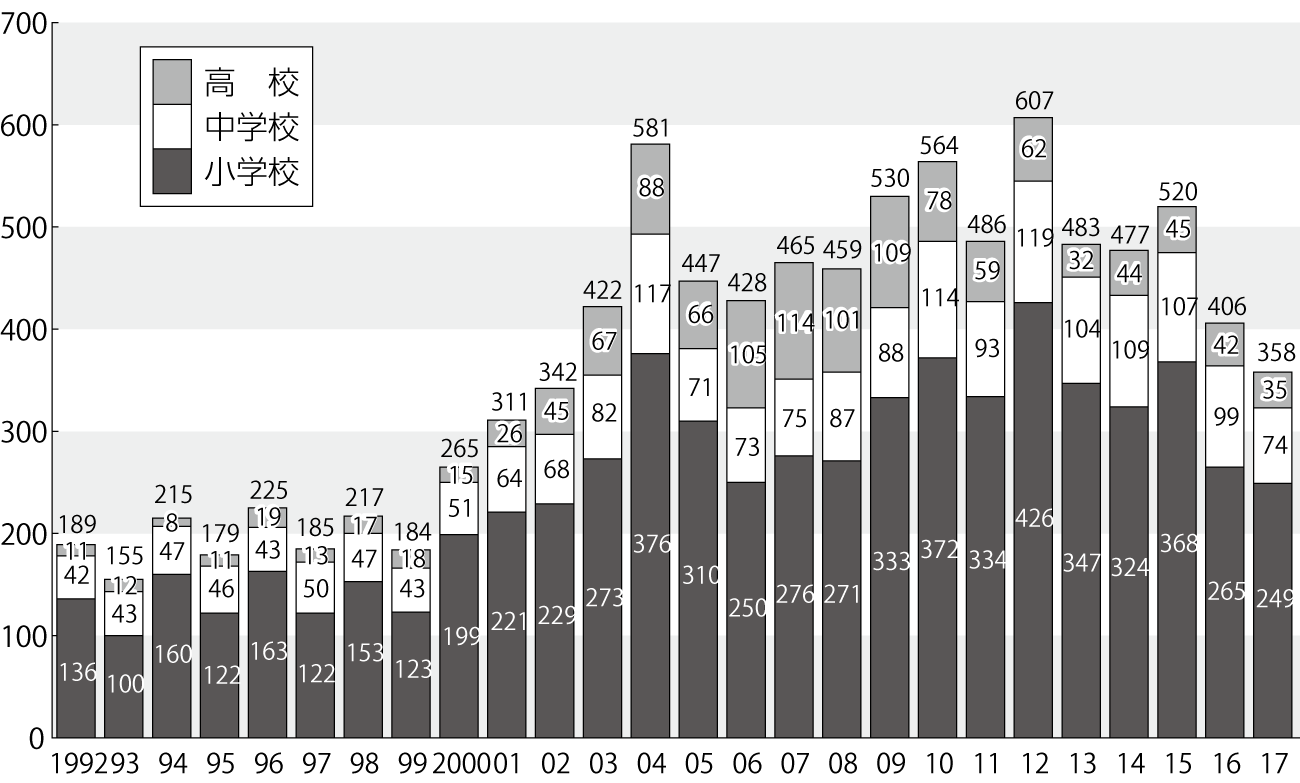

学校統廃合の件数は2001年頃から、図表1に見るように上昇し高止まりの様相を示しています。これはまず、多くの区市が学校選択制を導入した東京都が廃校数を押し上げ、その後は平成の市町村合併を背景にした地方の廃校数が増加してきたことによります。

さらに2014年からスタートした「地方創生」政策のもとで、総務省が全自治体に計画策定を要請した「公共施設等総合管理計画」が、学校統廃合、実質統廃合である小中一貫校化を推し進めてきました。公共施設の延べ床面積の40~60%を占める学校施設は、多くの自治体で面積削減のターゲットになっています。特に、2021年度までに着手と期限づけられた「公共施設等適正管理推進事業債(施設の規模最適化、複合化などに適用される)」は、強力な財政誘導として機能しました。また、統合校舎の建設費用の2分の1は国庫負担になるのですが、2016年の「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」改正で、小学校1校と中学校1校を統合して義務教育学校にした場合も2分の1国庫負担の対象とされることになったことの影響も大きいです。

*義務教育学校:2016年4月施行の学校教育法改正で導入された制度。1人の校長、1つの教員組織をもち、教員免許も小・中学校の両免許状を併有する。設置も、教員委員会規則等でなく条例による。

2018年度以降の学校統廃合の実数を文部科学省(以下、文科省)は現時点で公表していません(2021年12月20日時点の文科省への電話確認による)。ただし例えば、廃校数が最も多い北海道や第3位の岩手県では、2018~2021年も前年までと同数程度の廃校が継続しています。

2020年以降のコロナ禍で、学校統廃合、小中一貫校化の状況はどのように変化していったのでしょうか。

「少人数学級」が実現したが変わらない統廃合の方向性

2020年、新型コロナ感染拡大を理由とした2月27日の突然の安倍首相(当時)の「要請」による、法的根拠のない休校要請以来、学校現場では多くの混乱が見られました。その後の緊急事態宣言のもとで継続した休校措置、その後の開校に向けて、「密」を避けるために多くの自治体で部分登校、分散登校が行われました。そこで子どもや教師が経験した少人数学級での学びやすさ、教える楽しさなどが、2021年の40年ぶりの義務標準法改正、「35人以下学級」実現に向けた国民的運動につながっていきました。これまで長期間、財務省は「(教育的効果の)エビデンスがない」と少人数学級の導入を拒否し続けていました。今回、その教育的効果の根拠として、多くの教育学研究が紹介されました。例えば「特に社会経済的背景が不利な生徒が多い学校において、少人数学級は学力を高める効果を持っている」「教員と生徒の関係、生徒間関係を良好にする」など多くの教育社会学研究の成果が、運動の中で用いられたのです。

現在、文科省は、学級数に基づいて「統廃合の適否を検討する」基準を定めているため、「学級定数削減」は、「統廃合基準」の見直しに直結するはずでした。現に、2020年8月の少人数学級に向けた国会議員会館内集会で、文科省職員は統廃合基準の変更の可能性に触れていました。

しかし、コロナ禍になってからの今後の日本の教育の方向性を示す中央教育審議会答申「『令和の日本型教育』の構築(2021年1月)」において、従来の公共施設再編、統廃合路線に変更は加えられることはありませんでした。Society5.0実現に向けては「教育部局だけではなく、財政部局をはじめ公共施設所轄部局や都市計画所轄部局など、首長部局と分野横断的な検討体制を構築」し「教育環境の向上とコストの最適化を図ることが重要」と従来の統合路線が踏襲されています。

「ICT活用による遠隔地合同授業の取り組みによって(小規模校の)デメリットの最小化」、「低学年中学年には─分校を活用」など、小規模校の存続の条件はわずかに触れられる程度です。

コロナ禍で方針を転換した自治体も

しかしながら、コロナ禍において、それまで進められてきた学校統廃合、小中一貫校計画を見直す自治体もあります。

岩手県九戸村(人口約5400人)では、前村長が5小学校を統合し、隣接する中学校と小中一貫校を建設する計画を推進してきました。そして統合小建設予定地は、村の中心コミュニティから離れていました。それがコロナ感染拡大下の2020年4月の村長選の争点となり、見直しを公約とする晴山裕康村議が新村長に当選、計画は「見直し」として凍結されました。新村長はさらに給食費無償化、東北初の子ども手当の導入など教育条件の改善を行っています。しかし、九戸村では、学校間の距離が比較的近いという地理的条件もあり、児童数が減少した小学校のみの統合を推進する村民の声がありました。2021年11月には、小中一貫校統合計画を巻き返そうとする教育委員会は、村民を対象に計画推進派、慎重派の研究者を招いて全村レベルの学習講演会を行い、村民に「選択」を求めました。教育長は「2020年に村で生まれた子どもは9名のみ」と圧倒的な児童減を強調して計画を進めようとしています。

他方、愛知県愛西市の旧八開村地域では、4小学校2中学校を統合し施設一体型小中一貫校開設をめざす市の計画に対して、旧村から小学校すら1校もなくなることに対し地域住民が反発して継続的に運動が続けられています。2020年、コロナ禍になって市側の計画がいったん止まっています。

また、やはり児童生徒減を理由に、町内全校を2校の施設一体型小中一貫校に再編しようとした神奈川県二宮町でも、地域コミュニティを超えた3小学校1中学校の統合案がもめて計画が延期されています。これらの事例では、いずれもハコモノ主義で生活圏を無視した設置場所を決定した計画自体に、この間一定の歯止めがかかったという点で共通しています。歴史的に見ても、学校設置場所については、強引な決定に対して紛争化することが多く見られてきました。

教育論から外れていく学校統廃合、小中一貫校

このような状況で学校統廃合、小中一貫校はどのように教育学的に根拠づけられるようになっているのでしょうか。

従来、1973年の文部省(現在の文科省)初等中等教育局長・文部省管理局通達「公立小・中学校の統合について」、いわゆる「ターン通達」では、「小規模校には教職員と児童生徒の人間的触れ合いや個別指導の面で」「教育上の利点も考えられる」と小規模校の価値を認めてきました。「12~18学級」を「適正規模」とすることに教育学的な根拠がないことも国会答弁で述べられていました。

それらの内容を2015年の文科省の統合「手引き」は「廃止」するとした上で、その理由として新たな「教育的根拠」を挙げています。それは近年重視されているとされる「言語活動の重視、グループ学習、ICTの積極的な活用、協働型・双方向型の授業」などです。しかし、そのためにどの程度の学校規模、学級規模が必要であるといった実証的な検証や根拠には一切触れられていません。また「切磋琢磨」といった自治体レベルで多用される俗説的な用語すら用いられています。そのようなあいまいな根拠に基づいて、「単学級以下校の統合の適否を検討」といった学級数に基づく詳細な基準を示しているのです。

また、小中一貫校の教育学的根拠について、文科省小中一貫教育制度研究委員会が公表している「学習指導上のメリット」には、「①全国学力・学習状況調査等の学力調査の結果の向上、②児童生徒の学習意欲の向上」を含む4点が、実証データを添えずに挙げられています。これは2014年に実施された導入自治体や学校への総花的なアンケートによる文科省調査に一定程度基づいていると思われます。しかし「一貫校と非一貫校を同一条件で比較した実証的な研究は存在しない」という2015年法改正時の文科省による説明の状況は現時点でも大きく変わっているわけではありません。

小中一貫教育導入の根拠は、2000年の広島県呉市でのスタート時点では「中1ギャップの解消」と、「発達の早期化による4年生と5年生の間に生じる発達の段差」でした。それに対応した「4・3・2制」の時期区分が提起され、施設を一体にする根拠として示されました。いわば「口実」的にではあれ「小中一貫カリキュラム」を実現するために、小中一貫校を開設する、というロジックが採用されていました。独自教科や小中前倒しのカリキュラムを作成した東京都品川区などがその典型でもあります。

しかしその後、「中1ギャップ」「発達の早期化」に科学的根拠がないことが国立教育政策研究所などからも提起されるに至り、近年は小中で指導方法などをそろえる「小中スタンダード」の一貫性、「学びの連続性」などに置き換えられる傾向が見られます。

後発自治体で無視される教育学的根拠

特に後発で小中一貫教育を導入し、公共施設再編優先で統廃合や小中一貫校計画を進めようとする埼玉県などの自治体において、教育学的視点を軽視する傾向は顕著です。埼玉県教育委員会が2020年に発行した「小中一貫教育ガイド」は、すでに古くなった「中1ギャップ」に依拠し、全国的に小学生の不登校率が急上昇する以前の2012年のデータに基づいて、小学校から中学校に進学する際「心的不安のため」不登校率が上がることを根拠に小中一貫教育の効果に言及しています。また「9年間を見通したカリキュラム」「学びと育ちの連続性」といった内容も、具体的説明のないまま挙げられています。

そのような県教育行政の下で統廃合、小中一貫校計画を進めている埼玉県上尾市などでは、教育学的根拠の説明に乏しい計画内容が見られます(本誌29~31ページ)。重視されるのは学校と対人口比と開設場所であり、既存校の順列・組み合わせのような様相すら見せています。「適正な学校規模づくり(この用語は一般に用いません)」「施設の健全化(老朽化した校舎の改修を意味する)と複合化」が方針に掲げられています。さらに市独自基準として「許容できる最適規模の基準」を1校当たり「12学級、246人」と大きめに定め、下回る学校は統合対象になるとされています。

東京都清瀬市でも、小中一貫教育導入の根拠に一切触れない、小中一貫校を含む全市の統廃合計画が公表されました。適正規模も「(1学級)30人程度で概ね25~34人」、学年3学級以上と、やはり大きめの独自基準で設定されています。これに対しては市民の反対運動が起き、小中一貫の部分について教育委員会は計画変更を余儀なくされました。

これらの自治体に共通するのは、東洋大学PPP研究センター(上尾市)、トーマツ(清瀬市)といったコンサルタントの強力な指導です。人口に応じた機械的な学校配置、民営化、複合化の推進といった方針は共通しています。トーマツの場合、保護者、住民向けに教育委員会に代わって直接説明をも行っています。いずれも、子どもの成長・発達を学校がどのように保障していくのか、という視点がきわめて弱いのが特徴です。そして両自治体とも市民の共同による見直しの運動が進められています。

強引な推進に利用される教育制度─教科担任制、コミュニティ・スクール

小中一貫教育、小中一貫校の教育的効果に根拠が薄いせいか、推進には他の教育制度も併用されてきました。すでに当初から、京都市、東京都三鷹市などは、学校運営協議会を擁するコミュニティ・スクール制度を小中一貫校とセットで導入し、活用してきた経緯があります。三鷹市では、離れた中学校と小学校をセットで「学園」として、施設分離型の小中一貫教育を行ってきました。教員の負担が大きい小・中「相互乗り入れ」授業が当初から導入されています。これは中学校区を小中一貫教育の基礎単位にして、中学校と1校あるいは複数の小学校をグループにしてコミュニティ・スクールとする、広く用いられる手法につながっています。

例えば、公共施設再編で削減率20%を数値目標とする静岡市では、小中を43中学校区でグループにして独自の小中一貫教育構想を立案させています。来年度より本格実施ですが、すでに周辺部の小規模校はすべて施設一体型一貫校に再編し終え、今後、市内の小規模化したグループから、地域からの「要望」さえあれば施設一体型校に改修していこうとしています。

2017年の地教行法(地方教育行政の組織及び運営に関する法律)改正により、学校運営協議会の設置努力義務が自治体に課され、さらに複数校を対象にしたコミュニティ・スクールの開設は小中一貫教育につながるものとして位置づけられています。

単にコスト削減であるのみならず、従来、昭和の合併以前の自然村、生活圏であり、住民自治の基礎単位でもある小学校区を解除して人工的に中学校区にまとめていくことは、地域の新自由主義的な再編にも大きく寄与するでしょう。

また、小中一貫校は、品川区での導入などをはじめ当初から、小中接続部にあたる5、6年生の教科担任制を推進していくことが制度の1つの「メリット」とされてきました。これは2017年の小学校の教育課程への「外国語」導入以来、加速する傾向が見られます。その際、中学校英語教員を小学校の外国語の授業に充てることの有効性が指摘されてきました。

さらに2020年の「義務教育9年間を見通した指導体制に対する調査研究」、2021年の「義務教育9年間を見通した教科担任制の在り方について」などによって、来年度からの「教科担任制」本格実施が公表されました。そこでは英語のみならず、算数、理科、体育への教科担任制の拡大、といった方向性が示されています。そのねらいの一つに「小・中接続」も挙げられます。

しかし文科省が予定しているのは、あくまで教員加配(毎年1000人程度であり、予定の4年間でも1校1名に満たない)のみであり、すべての学校で指定の教科に教科担任制を導入すると、教員数は圧倒的に不足しています。そこで各自治体は、もし本格実施に従うとすれば、自前で教員を加配するか、普通の小学校・中学校を小中一貫校、義務教育学校に移行させて小・中で教員配置を工夫する方法をとる方向性を余儀なくさせられていきます。

しかし子どもの生活指導面を考えると、高学年期に担任が行う学級づくりは、リーダーシップや自己有用感を育てるその発達段階にとって大きな意味を持ち、教科担任制が学級の「荒れ」など指導の困難につながりかねないことはかねてから指摘されています。もし専科教育の重要性を言うならば、十分な教員配置を保障すべきでしょう。

おわりに

鳴り物入りで導入された「義務教育学校」は、2016年に22校、2017年に26校、2018年に34校、2019年に12校開設されていますが、約3分の1が全児童・生徒数99名以下の小さな学校です。中には小中併置校からスライド移行した数名規模の学校もあります。共通するのは、地域に学校を存続させるために小中で校長1名の同制度を活用している点です。

前述したように、明らかに子どもの成長・発達保障の目的からではない大規模な一貫校、義務教育学校の計画も進められ、制度活用は二極化しています。

しかし、根拠が十分ではない「教育的効果」論や俗説であっても、教育行政が保護者に対して宣伝に利用する手法はきわめて積極的、かつ有効的に行われています。小規模校や複式学級のデメリットを用いて不安をあおり、地域住民を教職員から分断させる手法は全国で共通しています。逆に言えば、保護者による統廃合や小中一貫校のデメリットについての学習は、地域の学校存続に大きな意味を持ってきます。優れた小規模校の教育実践のイメージを持っているかどうか、といった点も運動にとってカギになるでしょう。

【注】

- 1 文部科学省小中一貫教育制度研究会編「Q&A 小中一貫教育─改正学校教育法に基づく取り組みのポイント」(2016)ぎょうせい