はじめに

今年は、地方分権改革が開始されて30年目に当たると報じられています。1994年6月初頭に、衆参両議院で、「地方分権の推進に関する決議」が採択されたことが起点になっているようです。

したがって、まだ法律に基づく改革が始まる前であり、その後、1995年に村山富市内閣の下で、地方分権推進委員会の設置と地方分権推進計画の策定を盛り込んだ地方分権推進法が制定され、実体を伴うことになります。さらに1999年には小渕恵三内閣の下で地方分権一括法と合併特例法が制定され、全国の地方自治体を巻き込んだ、4半世紀にわたる本格的な改革が開始されます。

本稿では、この間の地方分権改革の歩みを、憲法と地方自治の理念の視点から振り返り、私たちが当面している課題を明らかにしたいと思います。

なぜ1980年代後半に、国が「地方分権」を推進しようとしたのか

少し長いタイムスパンで国と地方自治体との関係について見ていきたいと思います。実は、「地方分権」という言葉は、明治憲法下の時代からありました。当時は、「中央集権」と対立する民主主義的な要求として捉えられていました。ところが、戦後、1980年代後半に入ると、国が主導する形での「地方分権」論が台頭してきます。

戦後の憲法や地方自治法では、地方自治体の団体自治とともに住民自治が地方自治の2側面として重視されたことは、周知のとおりです。しかし、その後、憲法上の地方自治の理念と実態との乖離が長らく続いていました。地方自治体の財政自治権が不十分であるうえ、国からの機関委任事務が多く、地方自治体は独自の行政サービスを自由に展開できないという問題が横たわっていました。地方自治体側からの要求は切実でした。

1999年7月に成立し、2000年4月から施行された「地方分権一括法」は、この機関委任事務を廃止した点で一つの画期をなすものでした。しかし、財政自治権の内実については強化されず、逆に、「三位一体の改革」によって地方交付税も国庫補助金も大幅に削減されることになり、財政危機に陥る自治体が増えていきました。

このころ、マスコミの論調の多くが、「中央集権」=悪、「地方分権」=善、であるという考え方で報道していました。しかし、一般に「中央集権」を志向しがちな国が、なぜ自ら「地方分権」を推進しようとしたのでしょうか。明治憲法下の「地方分権」論とは全く違う意味で、1980年代後半以降の「地方分権」論は登場したといえます。

(1)「地方分権」論の台頭と財界の道州制導入論

そこで1980年代の政治経済状況をふりかえってみたいと思います。1970年代に二度の石油ショックで日本経済は大きな打撃をうけ、国や地方自治体の財政赤字も膨らんでいました。それらを打開するために、「行政改革」推進論が経済団体連合会(以下、経団連)など、財界中心に強まりました。そこで、まず、中曽根康弘内閣期の1983年に第一次臨時行政改革推進審議会(以下、行革審)が設置され、会長には、第二次臨時行政調査会(第二臨調)で国鉄や電電公社、専売公社の民営化を提言した土光敏夫元経団連会長が就任します。中曽根首相は、さらに1987年に「第二次行革審」を設置します。会長には、やはり経団連会長を務めた大槻文平が就任します。

これらの行革審では、国と地方自治体との関係を改革し「地方分権」を図るとともに、各種の規制緩和や民営化を推進することにより、地方自治体の大規模開発がしやすい仕組をつくるよう、政府に答申しました。中曽根内閣は、この方針に沿って第四次国土総合開発計画を立案し、推進していきました。その代表例が東京湾岸のアクアライン、関西新空港、中部新空港等の建設であり、それらは経団連や関西経済連合会、中部経済連合会が要求した大規模プロジェクトでした。

もう一つ注目したいのは、これらと結びついた形で、道州制論が登場したことです。1989年の「第二次行革審」第二次答申では、国際競争に打ち勝つために都道府県制に代わる新たな「地域行政主体」の形成をめざすべきと提言されました。また、第三次答申(1993年)でも、道州制について検討を行う必要があるとされ、小泉純一郎内閣期の2001年に設置された第27次地方制度調査会の答申(2003年)では、市町村合併とともに都道府県の合併・道州制についての提言を行います。このときの会長は、諸井虔・元日経連副会長でした。日経連(日本経営者団体連盟)は、2002年に経団連と合併し、日本経団連となる財界団体です。

では、なぜ、財界の幹部が、このころに行政改革、規制緩和、民営化を一体のものとしてとらえ、政府に対して要望するだけでなく自ら重要審議会の会長に就任し、「地方分権」を声高に主張するようになったのでしょうか。そのヒントは、日経連と統合する前の経団連が2000年12月19日に発表した『地方行財政改革への新たな取組み』という文書のなかの次の一文にあります。

「例えば、中小規模の自治体における電子化への取組みの遅れとともに、地方自治体ごとの煩瑣な許認可などの申請手続きや庁内の縦割り行政等が、効率的・合理的な企業活動の展開を阻害し、事業コストを押し上げ、グローバルな市場競争面での障害となっている」

つまり、小さな市町村や県の存在が、グローバルな市場競争にとりくんでいる大企業にとって「障害」となっており、企業の成長を図るためには、市町村の合併とともに都道府県の合併、もしくは道州制の導入が必要だという認識です。そこには住民の暮らしはありません。

この考え方は、橋本龍太郎内閣下での「橋本行革」に対して、1996年に経団連が要望した「経団連ビジョン」に盛り込まれた「グローバル国家」論に源流があります。「グローバル国家」論というのは、多国籍企業の時代において、日本が世界のなかで中心的な役割を維持するためには、内外の多国籍企業に選んでもらえる国づくり・地域づくりが必要であるという考え方です。そのために、法人税率の引き下げ(併せて消費税率の引き上げ)、雇用制度の流動化(派遣などの非正規雇用形態の拡大)、医療や福祉、教育分野での新自由主義的な規制改革を求めたのでした。この「グローバル国家」論に基づき、抜本的な規制改革とともに、中央政府のスリム化と省庁再編、「地方分権」を提言していました。コロナ禍で問題になった保健所の弱体化は、この「地方分権」改革の一環として1997年に施行された改正地域保健法に端を発しています。

(2)日本経団連の道州制推進論

日本経団連が描く道州制については、2007年の道州制「第一次ビジョン」で骨格が描かれていました。そこでは、①府県を廃止し、10程度の州を設ける、②市町村合併を促進して、最終的に300基礎自治体にする、③国と道州政府、基礎自治体の「役割分担」を明確にし、国は外交、軍事、通商政策、道州政府は産業基盤、経済政策、高等教育政策等、基礎自治体は医療、福祉、義務教育等住民に身近な行政サービスを担当する、④地方交付税は廃止し、財政調整は「水平的調整」のみにする、⑤地方自治体の不足財源は、地方消費税率引き上げと「新しい公共」によって賄う、⑥州議会議員数は、現在の府県議会議員総数の3分の1程度に削減する、というものであり、当時自民党道州制推進本部が提起していた道州制構想と酷似していました。

日本経団連は、この道州制導入を「究極の構造改革」とも位置付けていましたが、そこには住民自治や住民の福祉向上をはかる憲法の視点はまったくありません。むしろ、広域行政体をつくることによる企業としての経済的メリットを最も重視していたといえます。さらに、③の役割分担論でいくと沖縄県をはじめとする基地をもつ自治体が、基地問題に口を挟むことができない構造となっています。安倍政権以降、沖縄県の民意を無視し、司法も巻き込んで辺野古新基地建設を強行にすすめ、地方自治体の意見を尊重しない国の姿勢を見ると、明治憲法下の国と地方公共団体との主従関係に逆戻りさせようとしていることがわかります。そこでは、団体自治権も住民自治権も否定されており、まさに「戦争ができる国のかたち」といえます。ここに現代の地方分権論の危険性があります。

「平成の大合併」と地域経済社会の衰退

「地方分権改革」でまず重点的に推進したのは、市町村合併の促進でした。1999年に市町村合併特例法が制定され(2004年度末までの時限立法、後に1年延長)、「平成の大合併」が始動しました。「地方分権」の名の下で、道州制導入のための基礎自治体の再編が推進されたわけです。2000年には3232市町村を1000に集約する方針が閣議決定されます。しかし、当初はほとんどすすまず、2001年発足の小泉純一郎内閣の下で、小泉構造改革の一環として強力に合併政策が推進されることになりました。

この結果、市町村数は、2005年4月1日には2395に、さらに特例期限を1年延長したのちの、2005年度末には1821となりました。その後、「平成の大合併」は、合併新法の下で5年間延長した形で推進され、2010年3月末日の市町村数は1751となります。しかし、第一次安倍晋三政権の下に設置された第29次地方制度調査会は、2009年6月に最終答申をまとめ、「平成11(1999)年以来の全国的な合併推進運動については、現行合併特例法の期限である平成22(2010)年3月末までで一区切りとすることが適当である」と結論づけ、「平成の大合併」は終焉を迎えます。現在は1718市町村となっています。

このように、「平成の大合併」は、「地方分権改革」の一環として位置づけられ、地方交付税をはじめとする国による地方財政支出を大幅に削減することを目的としてすすめられました。けれども、地方から見ると、住民の合意が得られない「大義なき合併」と映りました。

合併が進捗しないなかで、政府は合併特例債の創設や地方交付税の算定替え特例を設けたり、政令市や中核市の行財政権限を拡大するなどして、合併する自治体には「アメ」を示しながら、他方で小規模自治体ほど地方交付税を大きく削減する「三位一体の改革」を2004年度から遂行しました。とりわけ、人口1万人未満の自治体については、近隣自治体あるいは都道府県に行政権限を補完させ、「窓口町村」にするという提案が、自民党及び当時の第27次地方制度調査会副会長であった西尾勝東京大学名誉教授からなされ、これが合併に向けた「ムチ」となりました。

ただし、小規模自治体の団体自治権や住民自治を否定する「窓口町村」化については政治的立場を超えて首長が結成した「小さくても輝く自治体フォーラム」運動参加自治体や全国町村会などが猛烈に反対しました。また、全国各地での合併反対運動に火をつけることになりました。合併するかどうかは、住民自身が住民投票で決めるべきという住民投票条例直接請求運動は、800自治体に広がったのです。結果、住民投票によって「自立を選択する自治体」が200以上にも達し、「昭和の合併」とは異なり、政府の目標の達成はなりませんでした。団体自治の強化をねらった合併政策の強行が住民自治の覚醒に結びついたといえます。

特に深刻だったのは、広域合併した自治体の周縁部の衰退問題でした。このことは、「平成の大合併」直後から各種の調査で指摘されてきたことです。合併推進の旗振り役であった西尾勝氏(前出)自身も、2014年度末の参議院の調査会で、合併や三位一体の改革が地方を惨憺たる状況に追いやったと認める証言をしたのです(『参議院 国の統治機構に関する調査会会議録 第一号』2015年3月4日)。

住民に最も身近な基礎自治体の適切な範囲については、「単に法律で地方公共団体として取り扱われているだけでは足らず、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識をもっているという社会的基盤が存在し、沿革的にみても、また、現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的権能を附与された地域団体であることを必要とする」という1963年3月27日の最高裁判所判例があります。「平成の大合併」では、その範囲をはるかに超える基礎自治体が多数誕生したわけですから、矛盾が広がるのは当然だったといえます。

公務員削減と公共サービスの「市場化」推進

国は、自治体の公共サービスの内実も変容させていきました。総務省は、「三位一体の改革」と並行して、全自治体に対して地方行政改革の「集中改革プラン」策定を求めます(2005年3月)。これにより、自治体職員及び給与の削減目標の設定を求めるとともに、公共サービスへの民間企業の参入を促すために、や指定管理者制度、PFI、市場化テストの導入を推進していきました。

その推進論者の一人が、政府の規制改革民間開放推進会議議長を務めた、宮内義彦オリックス会長でした。彼は、2003年から開始されていた指定管理者制度は、官によって独占されている「箱モノの運営」を「打ち破るために」導入したと正直に述べています(『日経グローカル』第36号、2005年9月)。

しかし、このような私益重視の民営化は、「公益」=「住民福祉の増進」を第一義的に優先しなければならない地方自治体の現場で、深刻な矛盾を生み出すことになりました。アウトソーシングによる個人情報の流出事件は頻繁に起きています。PFIで建設・運営されてきた病院の経営悪化によって自治体が大きな負担を強いられた事例として、近江八幡市だけでなく、オリックスが参入していた高知医療センターの例もあります。指定管理者の指定取り消し事案も数多あります。さらに、これらの事業で民間企業が雇用する人々の多くが、非正規労働者であり、官製ワーキングプアを生み出してしまったのです。欧州で、逆にインソーシングによって公共を取り戻す運動が広がっていたのとは対照的です。

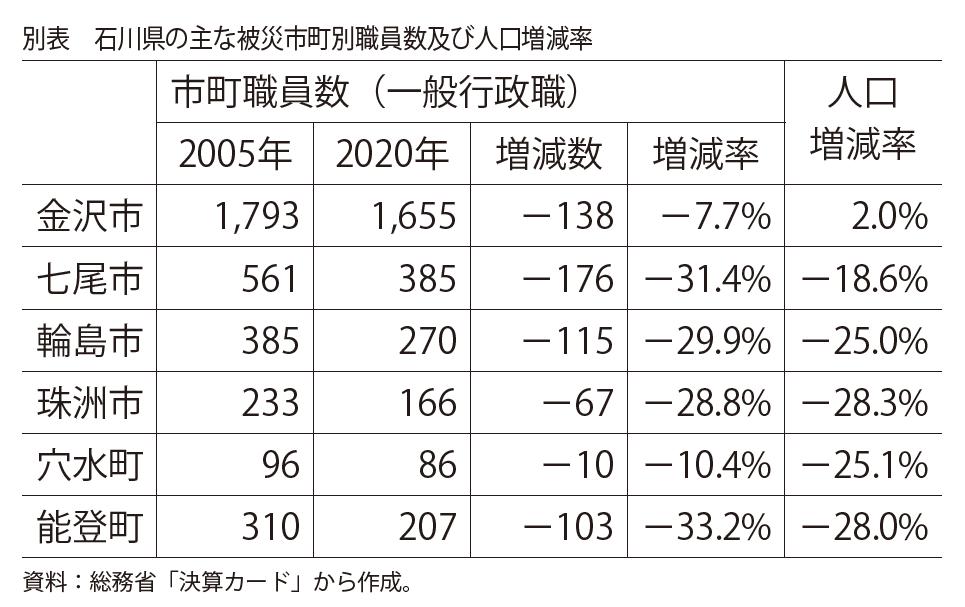

何よりも公務員数の削減は、災害時での安否確認や救援活動、被害調査復旧・復興事業に大きな支障をきたすことになりました。これは、東日本大震災をはじめ大災害の度に指摘されていたことでしたが、本年元日に起きた能登半島地震でも、能登半島の各自治体の対応力の弱さが目立っています。別表は、金沢市と能登地方各自治体の人口推移と自治体職員数の推移を示しています。とりわけ能登地方の被災地で行政職員が大幅減少していることがわかります。また、石川県の農林・土木職員数も2005年から20年の間に25%も減少しています。国が推奨するデジタル化やドローンは、大災害時において、直接、住民の命を救うことはできないのです。

新たな圏域行政論の登場と公共サービスの産業化

2009年8月に民主党政権が発足しますが、同政権は「地域主権改革」を訴えましたが、道州制や規制緩和、「新しい公共」の導入を掲げており、それまでの地方分権改革の流れを大きく転換することはありませんでした。2012年12月には、民主党政権は終焉し、第二次安倍晋三政権が発足します。

この第二次安倍政権の下で、新たな地方制度改革の流れが強まっていきました。その起爆剤になったのが、2014年5月の増田レポートによる「自治体消滅」論であり、それを前提にした地方創生政策の開始でした。人口予測によって消滅可能性都市をリストアップし、合併という選択肢に加えて、中核都市をコアにした連携都市圏づくりと人口戦略のトップダウン的な推進体制の構築を図ったのです。地方創生総合戦略には数値目標が設定され、そのなかには学校の統廃合を含む公共施設等の縮減も入れられ、国の施策に対応した数値目標が達成できたところほど予算配分を多くする財政誘導策が盛り込まれていきました。後にマイナンバーカード普及率をその評価指標に入れるなど、国による財政誘導策は強化されてきています。

ちなみに、自民党の2014年総選挙の政権公約には、「道州制の導入に向けて、国民的合意を得ながら進めてまいります。導入までの間は、地方創生の視点に立ち、国、都道府県、市町村の役割分担を整理し、住民に一番身近な基礎自治体(市町村)の機能強化を図ります」と書かれていました。「機能強化」とは、当然、合併あるいはそれ以外の手段での広域自治体の形成を意味していました。

そのための制度的枠組みは、2018年の「自治体戦略2040構想」という総務省研究会報告として具体化します。2040年までの人口減少を大前提におき、その前に情報技術を活用することで自治体職員を半減させるとともに、広域的な情報システムを構築し、都道府県や市町村という二層制の地方制度ではなく、中核都市以上の大都市を核にした圏域行政に行財政権限を与えることや、都道府県域を超えた広域行政体づくりを提言したのです。自治体職員が少なくなるため、情報技術を活用して新しい公共私の協力関係の構築も提言しています。その底流にあるのは、国の「統治機構」の一環としての地方自治体のとらえ方であり、そこには団体自治権も住民自治権も想定されていません。

コロナ禍で安倍政権が崩壊し、菅義偉内閣が誕生しましたが、菅内閣はデジタル庁を設置し、国家主導でトップダウン的な自治体のデジタル化(DX化)を強引にすすめることにより、自治体が保有する膨大な個人情報を、国の個人監視システムやビジネス資源として民間企業で活用できる仕組みも作ってきました。その際、住民の個人情報を守ってきた地方自治体の個人情報保護条例を法律によって骨抜きにした点も大きな問題です。

軍事優先の新たな中央集権化の動きと対抗軸

岸田文雄内閣は、本特集の他の論稿でも指摘しているように、米国との軍事同盟を最優先する形で、軍事力の増強とともに、経済安全保障の名による各種統制を強めています。それが、第33次地方制度調査会答申での、中央集権的な国の地方自治体への「指示権」創設の提言につながっていることは、いうまでもありません。その根拠としてあがっているのは、コロナ禍でのデジタル化の遅れでした。

しかし、コロナ禍が今も終息せず、被害を拡大しているのはデジタル化の問題ではなく、国の政策の失敗であり、地方自治体が地域の実情にあった施策をうてる行政権限と、それを行使できる公務員や財源が乏しいからにほかなりません。ワクチン接種や給付金の配布においては、民間委託した大都市ほど立ち遅れる傾向があり、小さな自治体ほど、住民の命を守るきめ細かな政策を展開し、その優位性が明確となりました。

他方で、コロナ禍において、伝統的既得権や新自由主義的な公的セクター解体ではなく、一人ひとりの人権と尊厳を大事にした「いのちの政治」に転換することをめざした世田谷区や杉並区をはじめとする新しい地方自治体の流れが形成されてきています。今や日本の平和憲法と地方自治の真価が問われている時機だといえます。

【参考文献】

- 岡田知弘『私たちの地方自治─自治体を主権者のものに』(自治体研究社、2022年)