平成大合併で果たせなかった夢を追い、「圏域マネジメント」の制度創設で市町村行政フルセット主義の実現へ。そんな無用な制度改革論議には惑わされず、地道に自治の成果をあげることが大切です。

2040構想研究会報告の性格

総務省に設置された自治体戦略2040構想研究会(以下、研究会)から2018年4月26日に第一次報告、同年7月3日に第二次報告(以下総称して、報告)が公表されました。そのあとすぐ、7月5日に第32次地方制度調査会(以下、地制調)の第1回総会が開かれ、席上、安倍晋三首相は地制調に対してつぎのように諮問しています。「人口減少が深刻化し高齢者人口がピークを迎える2040年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応する観点から、圏域における地方公共団体の協力関係、公・共・私のベストミックスその他の必要な地方行政体制のあり方について、調査審議を求める」。

この諮問文は研究会報告の内容を忠実に反映して書かれたもので、研究会と報告が地制調での審議の露払いをする役目を担っていたことをうかがわせます。また、人的な連続性の面でいうと、研究会委員のうち3人が地制調委員として任命されています。

研究会を事実上主導したのは、2018年7月末まで総務省自治行政局長をつとめた山﨑重孝氏だろうと推測されています(片山2018:15ページを参照)。また、それを裏付けるように同氏は2018年1月、旧自治省系の雑誌に「二〇四〇年」と題した論文を寄せ、そのなかで「これ以上の市町村の合併を進めていくことは、なかなか困難であるというのが実感」「今後の改革にはこれとは異なる『ネットワーク論』が重要」「戦略の要諦は『悲観的に考えて、楽観的に行動する』」ことだと述べています(山﨑2018:13、15ページ)。

地制調は法制度なかでも地方自治法の改正に関する審議を守備範囲としているので、報告のなかからそれに適合する改革提言を選び取り、会議で検討する運びになると考えられます。ただし、報告は、地制調には手に余る多岐にわたる論点にも言及しています。その点に関連して、人羅(2018)はこのような指摘をしています。総務省は各府省による「2040年合同ビジョン」を2019年6月に作成し、法制化をともなう議論は2020年夏に向けて行う2段階方式の進め方を想定している。それはまた、2019年4月に統一地方選挙を控えての思惑もあってのことである(人羅2018:19ページ)。

だとすれば、今後、地制調や総務省だけでなく、厚生労働省、経済産業省、国土交通省ほかの関係府省がどのような動きを示すかにも注意を払う必要があります。

2040構想研究会報告の骨子

第一次報告の内容は、そこで提示されたデータ類を別とすれば、おおむね第二次報告に盛り込まれていると見ることができます。そのためここでは第二次報告だけを対象として論点を整理し、検討を加えることにします。

研究会の基本的な考え方や手法に関して、報告のそこかしこに勇ましい言葉や耳慣れない言葉が並べられていることにまず強い印象を受けます。

「自治体戦略2040構想は、2040年頃にかけて迫り来る我が国の内政上の危機を明らかにし、(中略)危機を乗り越えるために必要となる新たな施策(アプリケーション)の開発とその施策の機能を最大限発揮できるようにするための自治体行政(OS)の書き換えを構想するものである」「危機を乗り越えていくには、各府省と自治体があらゆる政策資源を投入する必要がある」「危機への対応こそが、新たな発展のチャンスである。(中略)課題を先送りせず、2040年頃からバックキャスティングして、解決策を模索し、全力で取り組むことが今まさに求められている」「この危機を、(中略)人口増加を前提とした社会経済モデルの総決算を行うことで乗り越えて、(中略)世界に先駆けて、人口減少に対応した社会経済のモデルとなることが求められている」(2、30、39ページ)。

もっとも、使われている言葉からイメージされるとおりに画期的で斬新な内容が説かれているかといえば、そうはいえません。報告が「2040年頃」を取り上げるのは、そのころに日本の高齢者人口がピークに達するためです。しかし、報告が語る2040年の「危機」はいまの社会状況と質的に連続したものであって、2040年から現在を「バックキャスティング」で照らす方法により、なにか新しい知見が提供されているとは思えません。また、「人口減少に対応した社会経済のモデル」といっても、これまでの経済成長に代えて、脱成長のモデルが提示されているなどということはありません。さらに、それよりなにより、そもそも報告が議論の土台にしている「迫り来る我が国の内政上の危機」という状況認識そのものに非常に強い違和感を覚えます。

その一方、地制調の守備範囲に収まる改革課題は、いま見た語り口とは裏腹にごく限定的で、つぎの4つにまとめられます。①AIなどの技術革新を通じた「スマート自治体への転換」、②「公共私によるくらしの維持」を地域で支えるコミュニティ組織の法人化、③「圏域マネジメントと二層制の柔軟化」をめざした自治体間連携制度の再構築、④4都県域で圏域マネジメントを行うための「東京圏のプラットフォーム」創設がそれです(31~38ページ)。このうち地方自治法改正に直結する度合いがもっとも高いのはおそらく③の課題です。

以下では、報告の状況認識に対する違和感のゆえんをさきに述べたうえで、③の課題なかでも「圏域マネジメント」をめぐる論点に絞って考察を進めることにします。

「迫り来る危機」のリアリティー

強い違和感といったのは、少なくとも体験に照らして「迫り来る」「危機」がどうにもピンと来ないからです。わたしの故郷の自治体は、第二次報告とともに公表された「第一次・第二次報告の概要」冒頭に付されている人口変動表でいうと、2015年時点で1万人未満の区分に属し、2040年にはその人口が41~50%減少すると見込まれているので、報告がよって立つ観点からすれば大変「危機」迫るところです。しかし、そこに住む高齢者や子どもたちがいま暗い顔をして不幸に暮らしているかというと、まったくそのようには観察できません。

2017年8月に念願かなって、故郷の自治体よりいっそう条件の厳しい信州遠山郷の北部、長野県旧下伊那郡上村(現飯田市上村)下栗を訪ねることができました(写真を参照)。そこで得た実感も同じです。下栗の里案内人が「ここでは『できない』『無理』という言葉は集まりでは使わない約束にした」「年金で暮らしを立てている者が地域を支えている。中山間地域等直接支払制度も利用している」と明るく元気に話してくれたのをよく記憶しています。上村下栗は2005年10月の合併により、飯田市の一部になっています。その飯田市は、さきの人口変動表でいうと2015年時点で10~20万人の区分に属し、2040年にはその人口が21~30%減少すると見込まれているので、やはり「危機」がしのび寄っている自治体のはずです。

このような経験知がひとりわたしだけに限られたものであるなら、ただの見当外れであるかもしれません。しかし最近、専門領域を同じくする農山村事情にも通じた研究者が同旨の発言をするのを聞いて、大いに意を強くしました。「限界集落は放っておけばよいと思います。(中略)そこで生活している方々には不幸な感じがなく、皆さんむしろハッピーに見えます。農業をしながら生き、時に子や孫が遊びに来る。定年になった子どもが戻ってきて、人口も少し増える」「以前、総務省から出向中の県(群馬県─引用者注)の職員が、限界集落の調査に同行されました。その方は訪問先の家々で最後に、『何か行政への要望はございませんか』と質問をするのですね。方言は不正確ですが、『ばあさんや、何か要るかの』などと聞くと、『オンデマンドもあるし、えぇんじゃない』という風に、行政への要望が出てこないのです。面白いですね。限界集落とはそんな所なのですね」(西尾2018:52ページ)。

ごく大くくりないい方をすれば、こういうことです。個人に対する年金や医療・福祉・介護サービスの給付のしくみ、それと密接に関連して自治体に対する地方交付税を中心とした財政支援のしくみがきちんと機能するなら、少子高齢化と人口減少が進む自治体や集落であっても「危機」に瀕することなどないのではないか。ほんとうの危機が訪れるとしたら、それはいま述べたしくみが維持できなくなるときだろう。だとすれば、なぜどうして維持できないか、維持するにはどうしたらいいかを検討することを議論の本筋とすべきではないか。その議論を正面に据えず、地方自治法改正による新たな制度づくりをもって処方箋にしようとするところにそもそもの無理があります。

この点と関連して、かつて平成の大合併ブームのなかで、当時の総務省自治財政局交付税課長がつぎのように指摘していたことが強く想い起されます。今回の合併は市町村の財政基盤の強化のためにするのではない。昭和の大合併を経て「地方交付税の充実が、その後の町村の財政運営を保障した」からである。昭和の大合併ブームのときと「現在では状況は大きく異なっている。(中略)財政制度が充実したおかげで、個別団体の運営には支障がない」(岡本2003:4、17ページ)。

端的にまとめれば、地方交付税制度がきちんと機能しているなら、自治体の制度にむやみに手を加える必要はないといっています。

報告が「圏域マネジメントと二層制の柔軟化」と題した箇所(35~36ページ)で示すのは、「危機」を乗り越えるにあたって、①現行の連携中枢都市圏や定住自立圏でカバーできる市町村については「圏域マネジメント」の強化で対応し、②それでカバーできない小規模市町村については都道府県の補完機能、広域調整機能を拡充する「二層制の柔軟化」で対応すればよしとする2段構えの見立てです。

①に関連して、報告は市町村行政のフルセット主義からの脱却をいいます。しかし、それはかつて平成大合併により個別市町村単位でフルセット主義の実現をめざしたものの、その後の政策転換にともない、さらに合併を進めるのが「なかなか困難」になるなかで(山﨑2018:13ページ)、今度は圏域単位でフルセット主義の実現をめざすことに路線転換したというにすぎません(今井2018a:22ページ/2018c:16~18ページを参照)。

「圏域マネジメント」と並んで「圏域単位での行政」「圏域のガバナンス」「圏域が主体となる」といった類似表現が多く使われています。おそらくそれは2つの事柄を意図しています。1つは、現行の連携中枢都市圏や定住自立圏が総務省の要綱を根拠に設けられているのに対し、それをあらためて地方自治法上の根拠を設け、圏域をより実体化することです。もう1つは、圏域の中心となる都市自治体主導で迅速な意思決定ができるように、地方自治法の関連条文に規定を設けることです。

平成の大合併ブームの際、合併推進派が一部事務組合や広域連合では合併の代替政策にならない、難点があるとしてよく指摘したのは、それらが構成市町村の寄り合い所帯であるうえ、独自に議会を持ち、そのため意思決定が遅いということでした。合併ブームの閉幕後、総務省が一部事務組合や広域連合の屋上屋を架すように定住自立圏や連携中枢都市圏のしくみを設けたのは、そうした意思決定の遅さを回避するためだったと考えられます。

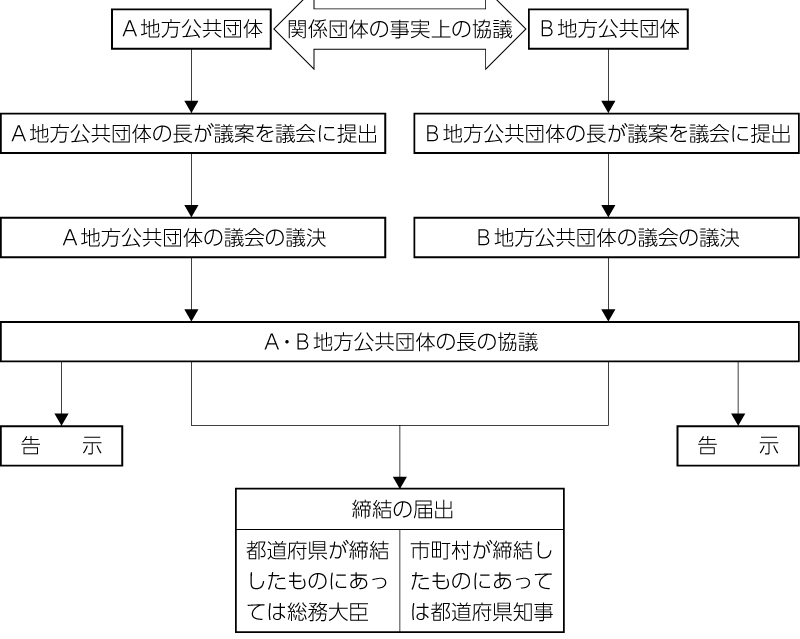

とくに連携中枢都市圏の創設にあたっては、2014年の地方自治法改正により自治体が1対1の枠組みで取り結ぶ連携協約のしくみを導入し、そこに圏域行政の取り決めを包括的に盛り込めるようにしました。連携協約の締結にあたっては、2つの自治体双方の議会の議決が必要になりますが、全体としては首長と行政部局の主導、とくに中心自治体の首長主導で進むことが容易に想像できます(図を参照)。この連携協約をモデルに圏域を実体化し、マネジメントを強化する地方自治法改正をめざすとして、それが「地方自治の本旨」を根本とする同法の法理と矛盾なくできるか、住民の視点から見て自治の制度と呼べるものになるかには、かなりの疑問が残ります(新川2018:28ページを参照)。

出典:新潟県(2016)55ページ。

報告は地域の自主性や住民の意思にもごくまれに言及しますが、圏域マネジメントの構想がボトムアップの具体的な要求や必要に押されて生まれたものとは思えません。平成大合併の進捗率が低かった奈良県では、その後、広域行政の取り組みが進められ、「奈良モデル」という言葉も誕生しています。しかし、その奈良モデルは、一部事務組合などの既存のしくみを利用することで実現が図られています(澤井2018)。つまり、圏域マネジメントの構想には、どうしてもそれを法制化しなければ乗り越えられない課題があるといえるだけの十分な根拠、ひとことでいって立法事実が欠けているように思えます。

わたしたちが心がけるべきは、年金や地方交付税といった暮らしと自治を支える大もとの制度を大切に維持していくこと、自治体制度の改正に打ち出の小槌に類する過大な期待をかけないこと、そして下栗の里に見られるようにいま手もとにある制度と資源を可能な限り使って、自治の成果をあげることではないでしょうか。

【注】

- 1 研究会のより詳しい経過については、今井(2018c)を参照。

- 2 今井(2018b/c)は、この人口変動表が奇妙なことに第一次や第二次の報告本体にはなく、「第一次・第二次報告の概要」だけにひとを脅すように付されたものであることを指摘しています(今井2018b:156~157ページ/2018c:9ページ)。付け加えると、この人口変動表は、地制調第1回総会の配布資料に入っています。また、利用データの新旧の違いこそあれ、同じ仕様の人口変動表がすでに山﨑(2018:7~8ページ)に掲げられています。

- 3 ただし、念のためにいうと、これは限られた経験からいえることだと断りが付いています。限界集落に関しては、それが消滅集落にいたったとしても、住民が幸せに暮らすなかでそうなったのなら、それはそれでいいのではないか、ひとが幸せなまま亡くなるように集落が幸せなままなくなることがあってもいいのではないかとする考え方があることも、ここで紹介しておきます。アイリッシュ(2013)を参照してください。

- 4 なお、報告も、「二層制の柔軟化」と関連づけてですが、奈良モデルを紹介しています(21ページ)。

【参考文献】

- ジェフリー・S・アイリッシュ(2013)『幸せに暮らす集落』南方新社

- 今井照(2018a)「『スタンダード化』という宿痾」『ガバナンス』通巻233号

- 今井照(2018b)『2040年 自治体の未来はこう変わる!』学陽書房

- 今井照(2018c)「自治体戦略2040構想研究会報告について」『自治総研』通巻第480号

- 岡本全勝(2003)「市町村合併をめぐる財政問題」『自治研究』第79巻第11号

- 片山善博(2018)「人口減少下の基礎的自治体・広域自治体を展望する」『ガバナンス』通巻233号

- 澤井勝(2018)「広域連携と奈良モデル」『自治総研』通巻第482号

- 新川達郎(2018)「圏域マネジメントと民主的ガバナンスの課題」『ガバナンス』通巻233号

- 新潟県総務管理部市町村課(2016)『広域行政事務の手引』

- 西尾隆(2018)「自治の視点からみた森林・林業政策」飛田博史編『《自治のゆくえ》 自治体森林政策の可能性』公人の友社

- 人羅格(2018)「『市町村の役割』再定義も」『ガバナンス』通巻233号

- 山﨑重孝(2018)「二〇四〇年」『地方自治』第842号