先進国では食と農のローカリゼーションが広がっています。日本では地産地消が見直され、アメリカではローカルを評価する消費者が育ち、食を自らの手に取り戻そうという運動が起きています。

農業と食料のローカリゼーション

いま、国の内外で農業と食料をめぐってローカリゼーション(Localization)が急速に進展しています。ローカリゼーションとは、グローバリゼーションの対抗概念として、アメリカ農村社会学会で頻繁に使用されています。国内の実践例としては、地産地消に代表される地域や地場の農産物を地域内で消費する運動が進んでいます。2005年農林業センサスによれば、農産物直売所(以下、直売所)は全国で1万3538カ所あり、年間利用者数は2億3000万人を超えました。統計は異なりますが、農林水産省の2016年度6次産業化総合調査では、直売所は2万3440カ所に増え、総販売金額は1兆324億円になりました。

また、学校給食における地場産物の利用も進んでいます。文部科学省の2017年度調査によれば、地場産物の使用割合は単独調理場30・5%、共同調理場24・6%となっていて、学校給食関係者の努力によりその割合は高まっています。

一方、アメリカではファーマーズマーケットやCSA(Community Supported Agriculture)が二十数年前から大都市を中心に増えています。アメリカ農務省(SDA)の資料によれば、全米のファーマーズマーケットは2017年度で8687カ所あります。SDAが調査を始めた1994年度には1755カ所でしたので、24年間で4・9倍に増加しています。また、ウォルマートやウェグマンズのような大規模スーパーマーケットにおいてもLocal(州産)やオーガニックの農産物が生鮮食品の棚の中心を占めています。

このような生産から消費に至る流通過程でローカリゼーションが進展する背景として、グローバリゼーションの進展に伴うさまざまな弊害に対する市民や農業者のオルタナティブ運動が考えられます。とくに、グローバリゼーションの恩恵を最も受けている経済大国のアメリカと日本でローカリズム(地域主義)の運動が盛んなことはたいへん興味深い現象です。このことは、グローバリゼーションによる富は一部の産業と階層に集中し、経済格差が拡大しており、貧困化しつつある市民や農業者はグローバリゼーションの対抗手段としてローカリゼーションや地域流通を進めているといえましょう。

CSAはなぜ注目されるのか

CSAが我が国で注目されています。CSAの和訳では「Community」を一般に「地域」と訳し、「地域が支える農業」とか「地域支援型農業」と呼んでいます。筆者はCSAの「Community」の和訳を「共同体」ととらえ、新鮮で安全・安心な農産物を得ることを求める消費者と供給する生産者との共同体という意味が適切ではないかと考えます。さらに、CSA設立の目的には、農地や農業者の持続可能性が重要ですので「Supported」=「契約」する必要があるのではないでしょうか。

では、CSAと日本の産直とは何が違うのでしょうか。大きな違いは、CSAは前払い式の会費により、収穫・出荷前に運転資金を確保し、農業労働者の周年的な確保を可能にしていることです。ここでは、狭義の産直(産地直結)を播種・定植前に生産者と消費者が持続的な交流を通じて、意識的、計画的で継続的な農産物の取引を行うものと定義しておきます。その産直は、当該農産物の価格決定と数量調整において、気象変動により事前の計画と異なることがあります。その解決は生産者側が1~2割余分に作付けを行い、不足することに対処しています。順調に生育した場合は当然過剰となりますが、その場合は生産者側がほかの出荷先を探して不利な価格に甘んじるという場合が多く、生産リスクを片務的に負担しています。

CSAは日本の産直とは異なり週ごとの出荷計画と無縁であり、年間作付けされた農産物は多少出荷時期がずれたとしても、最終的には会員が消費することになります。この年間契約、年間消費という大まかな生産・消費計画が、消費者も生産リスクをシェアして、取引の持続可能性を担保しているのです。

ローカルに関心を持つ消費者と小売店

筆者が幹事長を務める「食糧の生産と消費を結ぶ研究会」は2018年6月7日・8日にアメリカ・ボストン市内の地域スーパーマーケットを視察するツアーに行きました。ここでいうローカルとは、マサチューセッツ州または同州を含め北東部6州のニューイングランドで生産される農畜産物やその加工品のことを指します。ニューイングランドはアメリカで最も歴史が古い地域であり、ボストンはその中心地です。

そのボストンでは、オーガニック(有機農産物)よりもローカルを支持する消費者層が育っていました。オーガニック専門スーパーとしてはホールフーズ・マーケットが有名ですが、ホールフーズ・マーケットをAmazonが2017年6月に140億ドル(約1兆5000億円)で買収しました。

そのホールフーズ・マーケットは価格訴求型のスーパーマーケットに変貌していました。確かに、現在の売り場は有機農産物や有機食品を世界中から集めていますが、かつて店内に掲げられていた地域へのこだわりを示した「ローカルを買う10の理由」はどこにもありませんでした。

一方、小規模の地域スーパーマーケットは活気に満ちていてとても興味深かったです。そこで売られている生鮮農畜産物や食品はすべてローカルのものであり、店主は責任を持って販売していました。地域スーパーやファーマーズマーケットを束ねるSBNの代表はローカルを支持する理由として次のことを挙げました。第1に、地元産を買えば、より多くのお金が地域に利益をもたらします。第2に、地元の企業は、他の地元の企業とビジネスを行う可能性が高くなります。第3は、地元産を買うことは地域の未来への投資となり、地域をサポートすることになります。つまり、地元産を買うことは、地域経済を多様化させ、安定・強化することにつながるというのです。

フード・シチズンシップ運動と地域の食

北米ではフード・シチズンシップ(Food Citizenship)が注目されています。確定した和訳はありませんが、筆者はこれを「食に関与する市民権」と訳したいです。この理念は食品の公正な配分とグローバルに広がるフードサプライチェーンのあり方に対する政治的、経済的、社会的な問題を提起し、市民が食に関与する必然性を指摘しています。

フード・シチズンシップは北米で広がっているフード・ポリシー・カウンシル(FPC)のなかで進められている取り組みの一つです。立川雅司(2018)によれば、FPCは1982年にテネシー州ノックスビル市で設置されたのが始まりで、地域の食料に関わる問題解決のために設立された公式・非公式の協議組織です。FPCの構成メンバーは多様な利害関係者が集まり、フードデザート(食の砂漠)、肥満、市民農園の確保、フードスタンプの直売所使用許可、学校給食への地元農産物使用などが課題として取り上げられています(立川、102ページ)。立川は「FPCの設置数が近年になって増大しているのは、FPCを設置することでこうした問題を解決しようとしていう期待感が表れてい」ると指摘しています。

そして、日本でフード・シチズンシップを詳細に紹介した論文として、大賀百恵(2017)のものがあります。大賀は次のように述べています。「人々が食を単なる商品として考えて購買、消費するといった、受動的な立場だけで食べ物を扱うに留まらず、市民として能動的に食のさまざまなレベルに参加する必要性を強調しています」。そして、ウィルキンス(Jennifer L. Wilkins)の論文を引用し、「フード・シチズンシップは、社会的、経済的、および環境的に持続可能で、かつ民主的なフードシステムの発展を支援する、食に関連する行動に携わり実践することである」と定義しています。

このようなFPCやフード・シチズンシップは、フードサプライチェーンにおける立場が異なる利害関係者がそれぞれの役割を認識しつつ、食を通じてより良い社会をつくるという関わり方を提示しています。

村田武(2018)が紹介しているフード・プロジェクトもフード・シチズンシップ運動と関連性があり、食や農業と隔絶された市民をいま一度結びつける運動がアメリカでも広がっているといえます。

食と農を支えるのはだれか

わが国は農業従事者の高齢化と減少のために、耕作放棄地は年々増加しています。その結果、2017年度のカロリーベース総合食料自給率は38%に低下しました。外国と比べますと、アメリカ130%、フランス127%、ドイツ95%、イギリス63%となっており、日本の食料自給率(カロリーベース)は先進国のなかで最低の水準です。

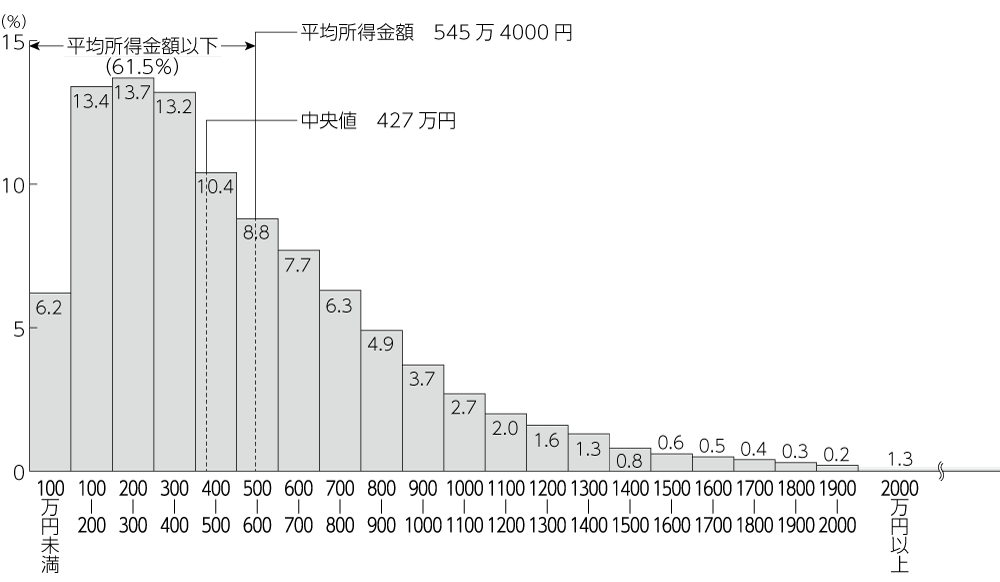

一方で、国内で643万トン(2016年度)のフードロスが生じているのは由々しき事態です。先進国では食べられる食品を大量に廃棄している一方で、経済格差が拡大し、満足に食べられない人が増えています。厚生労働省「国民生活基礎調査」(2016年)によれば、貧困率は15.7%であり、子どもの貧困率は13.9%です。これは6~7世帯につき1世帯が貧困世帯ということになります。ちなみに貧困世帯とは、2015年の貧困線が122万円であり、それに満たない世帯です。とくに、子どもがいる一人親世帯の相対的貧困率は50・8%と、大人が2人以上いる世帯に比べてかなり高いです。

注:熊本県を除いたものである。なお、2012(平成24)年の熊本県分を除いた46都道府県の数値は51ページの参考表8に掲載している。

出典:厚生労働省「平成28年国民生活基礎調査の概況」を一部修正して転載

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/dl/16.pdf

フードバンクは、危機的な状況にある生活困窮者を食料の提供を通じて緊急支援するための組織です。恒常的ではなく、一時的という点が重要です。社会のセーフティネットとしては、国の生活保護制度による「健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する」(厚生労働省)仕組みがあります。しかし、すべての生活困窮者が生活保護を受けているわけではなく、声をあげられない人たちに食べものを提供する仕組みとしてフードバンクがあります。

食料の需給バランスが供給不足となれば、本来は食べることができたはずの食品が廃棄される余剰の食料(フードロス)は社会に発生しないでしょう。先進国で発生しているフードロスは、一般家庭はもちろんのこと、食品加工企業や大手量販店、輸入商社など巨大化する食品産業が活動する過程で大量に発生しています。そして、国内農業生産者も農産物の厳しい規格と選別を流通業者から強いられ、規格外品を大量に発生させています。このようなフードロスを削減する手段としてフードバンクに求めるのは想定外の役割といわざるを得ません。確かに、食品由来の産業廃棄物処分場が不足するため、フードバンク活動を政府主導で行い始めた韓国、香港などの事例はありますが、それには自ずと限界があります。

また、貧困対策であれば、生活保護費のように現金支給が望ましいですが、貧困家庭に対して緊急的で一時的な食料供給としての役割がフードバンクにあります。ただ、生活困窮者への公的支援が低下する社会では、生活保護制度との連携を拡充するようなフードバンクもあります。たとえば、多くのフードバンクが実践している食のセーフティネット事業は、フードバンクが行政や社会福祉協議会、支援団体等の機関団体と連携することで生活困窮者を把握し、支援を届けるシステムです。健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立に手を差し伸べるための生活保護制度ですが、その制度に浴せられない人も多いのです。

新自由主義経済のなかで大規模フードビジネスが活躍し、経済格差と食料の浪費が進展している現代社会において、市民やコミュニティが食料を取り戻す運動、つまり、食料に対する権利をすべての人がいつでも享受することがまさに求められているのではないでしょうか。

【注】

- 1 アメリカ農務省(AMS)のサイトには、ファーマーズマーケットやCSAを見つけるのに役立つ情報が満載です。2019年5月7日アクセス。https://www.ams.usda.gov/services/local-regional/food-directories

- 2 SBNはSustainable Business Network of Massachusetts の略で約130以上の企業や団体が加盟しています。

- 3 イギリス・ロンドンに本部があるFood Ethics Councilのサイトにfood citizenshipについて詳しい説明があります。2019年5月7日アクセス。https://foodcitizenship.info/

- 4 フード・プロジェクトに関しては、次の資料に詳しい。村田武(2018)「市民・NPOが支える『もうひとつのアメリカ農業』」農業協同組合新聞、2018年11月28日号。

【参考文献】

- 1 立川雅司(2018)「選択する消費者、行動する市民─食から社会を変える─」95ページ-112ページ、秋津元輝・佐藤洋一郎・竹ノ内裕文『農と食の新しい倫理』昭和堂

- 2 大賀百恵(2017)「食の市民性を持つ消費者として食と農を考える─フード・ポリシー・カウンシル(Food Policy Councils)を事例として─」同志社政策科学研究、第19巻第1号、295ページ-312ページ