「永続地帯研究」により、地域での再生可能エネルギー導入が確実に進展していることがわかったが、2050年「脱炭素社会」を実現するためには、地域別の長期的な戦略づくりをさらに進める必要がある。

脱炭素社会へ加速する世界

世界的な脱炭素の流れが加速しています。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が2018年に公開した「1・5℃特別報告書」は、地球の平均気温は1850年~1990年と比較してすでに1・1度程度上昇しており、このままでは2030年から2052年の間に1・5度上昇する可能性があることが述べられています。地球の平均気温の上昇が1・5度を超えると、後戻りできない悪影響が発生するおそれがあります。「1・5℃特別報告書」では、地球温暖化を1・5度未満に抑制することが不可能ではないこと、そのためには2040年から2055年までに二酸化炭素の正味の排出量をゼロにすることが必要であることも指摘されています。このためには、2020年から二酸化炭素排出量を劇的に削減させていくことが求められます。

この目標実現のために、日本政府は、2050年までに温室効果ガスを80%削減することを目標とする「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を2019年に閣議決定しました。この長期戦略では、2050年のできるだけ近い時期に「脱炭素社会」の実現を目指すとしていますが、今後、この目標を前倒しして実現する必要があるでしょう。

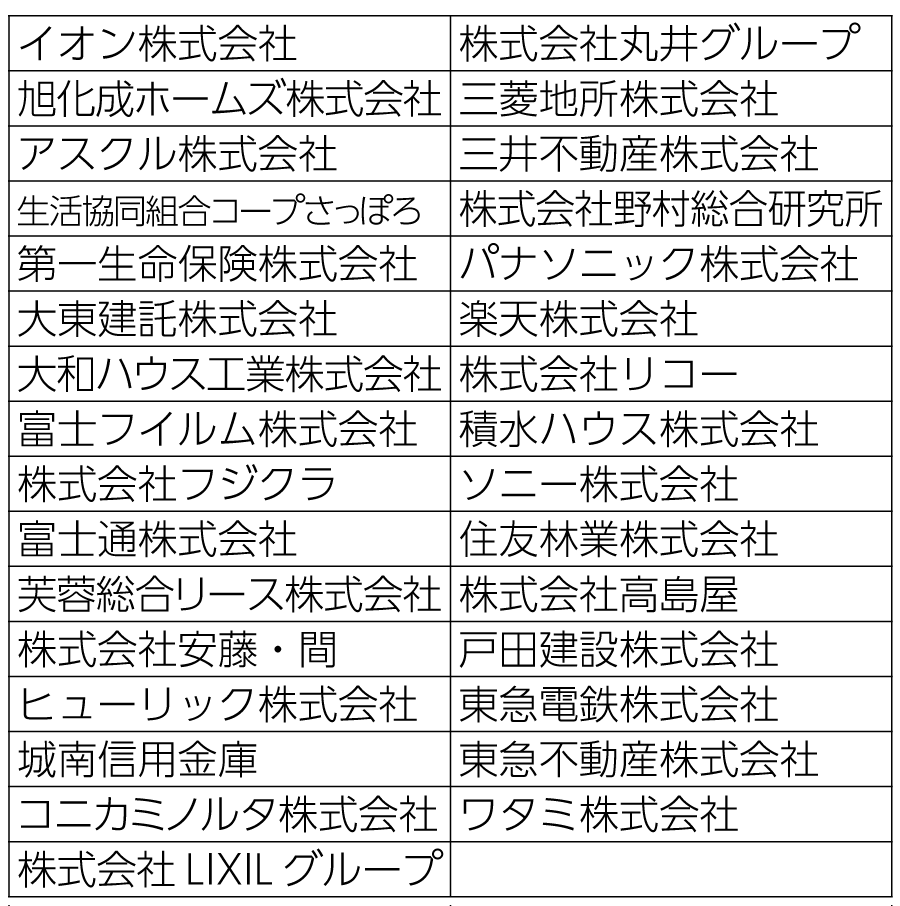

その取り組みを下支えするものが、企業単位、自治体単位での取り組みで、さまざまな業種の企業が、遅くとも2050年までに使用電力のすべてを再生可能エネルギー(以下、再エネ)で賄うという「RE100」を宣言しています。全世界では、アップル、グーグル、フェイスブック、マイクロソフトをはじめとする230の企業が宣言しており、そのうち31が日本企業です(表1)。

出典:http://there100.org/companiesから筆者

作成。

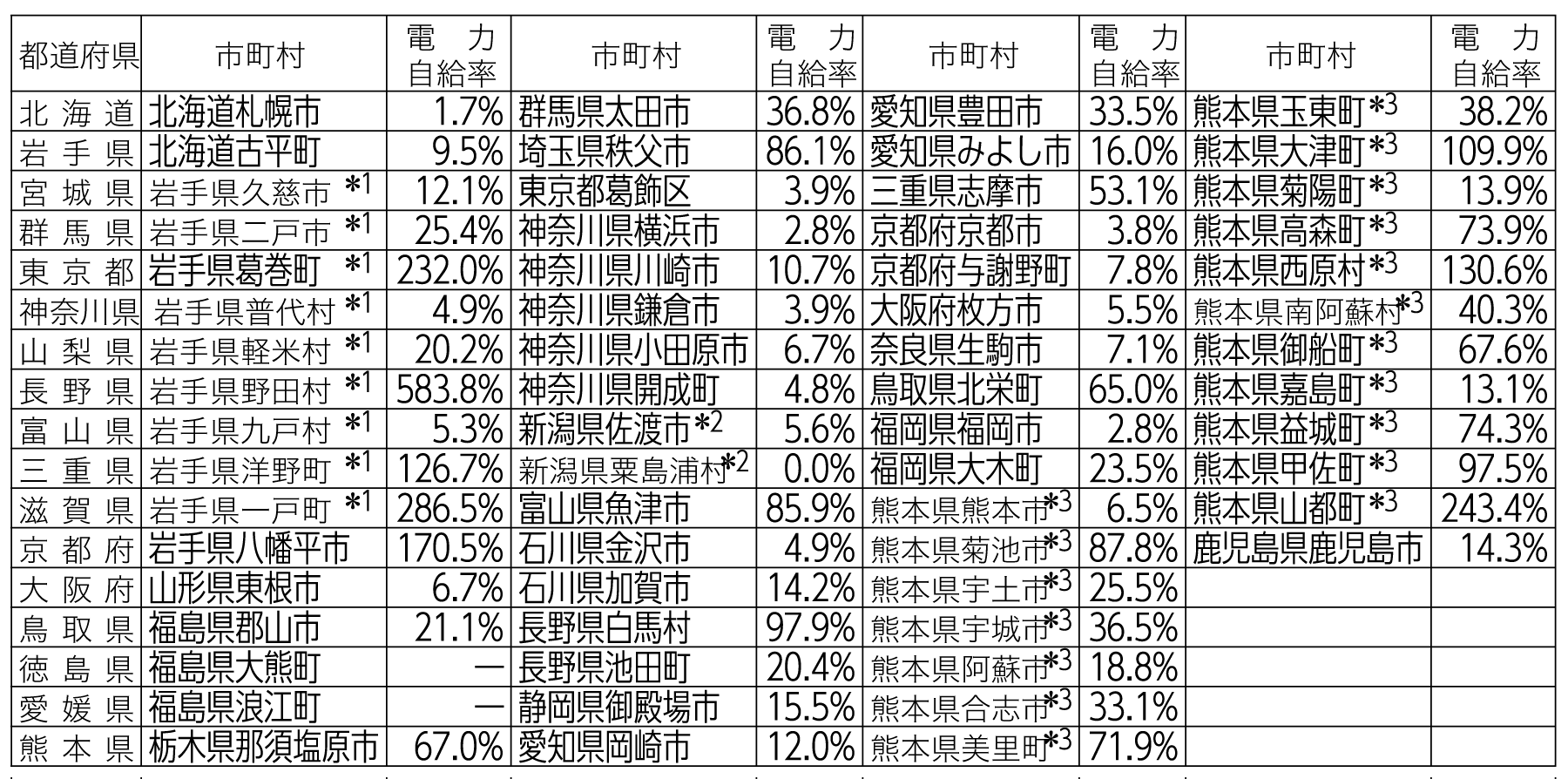

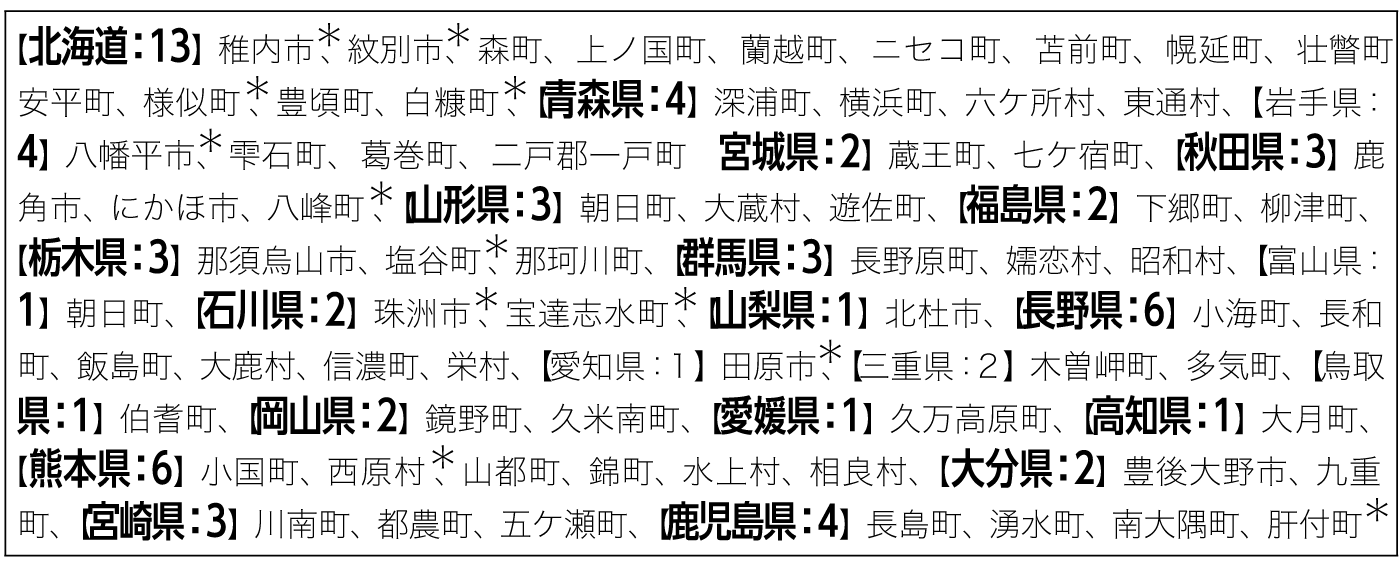

また、世界で1000を超える地方自治体が気候非常事態宣言を行っています。日本では、長崎県壱岐市が2019年9月25日に宣言し、これを皮切りに、長野県、神奈川県をはじめとするさまざまな地域の自治体が気候非常事態宣言を行いました。このような動きのなかで、環境省は2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを表明する自治体を増やそうと働きかけを行っており、2020年3月時点で表2に掲げる63市町村、17都道府県が賛同しているところです。

自治体一覧(2020年3月11日時点)と電力自給率

注:電力自給率とは、(各自治体内の再エネ電力供給)/(各自治体内の民生・農水用電力需要)。「─」の自治体は、福島第一原発事故の避難区域自治体のため、自給率計算を行っていない。電力自給率は「永続地帯研究」の一環として把握されたもの。

出典:環境省「地方公共団体における2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」(https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html)

永続地帯研究が把握する自治体での取り組み状況

では、各自治体ではどの程度再エネが導入されているのでしょうか。千葉大学倉阪研究室と認定NPO法人環境エネルギー政策研究所は、2007年から毎年、日本国内の市区町村別の再生可能エネルギーの供給実態などを把握する永続地帯研究を継続しています。2020年4月7日に公表された「永続地帯2019年度版報告書」では、2019年3月末までに稼働している再生可能エネルギー設備を把握し、その設備が年間にわたって稼働した場合のエネルギー供給量を推計しました(https://sustainable-zone.com/)。

その結果、わかったことは以下のとおりです。

2012年7月に施行された固定価格買取制度の影響で、太陽光発電の発電量は2018年度に対前年度比で16%増加しました。対前年度比の増加率は、2014年度は約60%、2015年度は約40%、2016年度25%、2017年度14%と推移しており、伸び率の低下が止まった状況です(表3)。

注:2017年度の伸び率は、2016年度の試算に対するもの。2013年度の試算には、バイオマス発電とバイオマス熱利用に、一般廃棄物のバイオマス分の発電/熱利用が含まれていないため、2011年度比の伸び率の計算を行わなかった。

出典:「永続地帯2018年度版報告書」から筆者作成。

一方、その他の再エネ発電は、風力発電が対前年度比9%、バイオマス発電は5%増加しましたが、小水力発電は引き続き横ばい状態で、地熱発電は微減しました。

固定価格買取制度の対象となっていない再エネ熱は、対前年度比99・8%とほぼ横ばい状態です。日本の再エネ供給量に占める再エネ熱の割合は、20・3%(2011年度)から、10・3%(2018年度)へと低下しています。

再エネ電力供給が増加した結果、2011年度に比べて、2018年度では、再エネ供給は3・3倍となりました。この結果、国全体での地域的エネルギー需要(民生用+農林水産業用エネルギー需要)に占める再エネ供給量の比率(地域的エネルギー自給率)は3・81%(2011年度)から、13・55%(2018年度)まで増加しています。

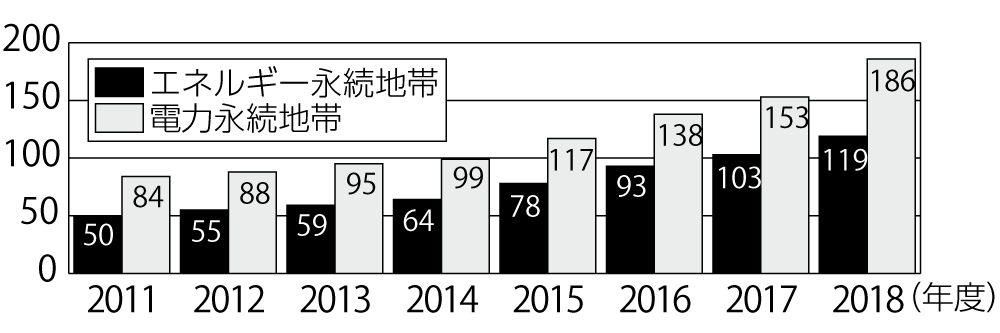

域内の民生用+農林水産業用エネルギー需要を上回る再エネを生み出している市町村(エネルギー永続地帯)は、2011年度に50団体だったのが、2018年度には119団体と着実に増加しています。また、域内の民生用+農林水産業用電力需要を上回る量の再エネ電力を生み出している市町村(電力永続地帯)も186団体に増加し、はじめて全市町村数(1742団体)の1割を超えました(10・7%)(図1)。

市町村数推移

注:エネルギー永続地帯市町村とは、域内の民生・農林水産業用エネルギー需要を上回る再エネを生み出している市町村。電力永続地帯市町村とは、域内の民生・農水用電力需要を上回る量の再エネ電力を生み出している市町村。なお、2014年3月以前の試算には、バイオマス発電とバイオマス熱利用に、一般廃棄物のバイオマス分の発電/熱利用が含まれていない。出典:「永続地帯2019年度版報告書」から筆者作成。

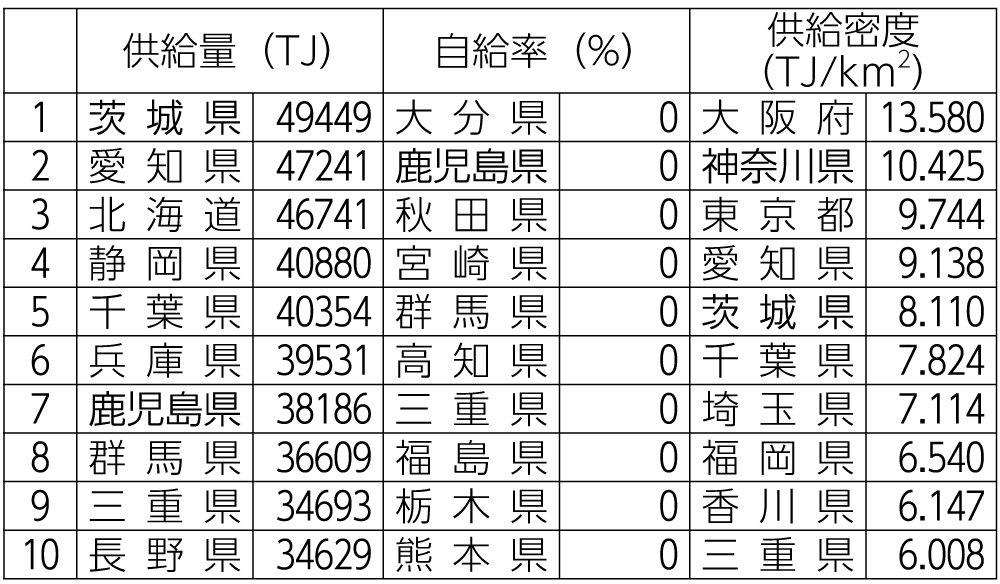

2012年度には、再エネ供給が域内の民生用+農林水産業用エネルギー需要の10%を超える都道府県は8県でしたが、2018年度には41道県になりました。まだ、10%に達していない都道府県は、沖縄県(7・3%)、埼玉県(7・1%)、京都府(5・7%)、神奈川県(5・0%)、大阪府(4・3%)、東京都(1・9%)の6都府県です。都道府県の供給量、自給率、供給密度(面積当たりの再エネ供給量)のベスト10は、表4のとおりです。

出典:「永続地帯2019年度版報告書」から筆者作成。

2018年度に、食料自給率(カロリーベース)が100%を超えている市町村は、576市町村ありました。2018年度のエネルギー永続地帯のうち70市町村が食料自給率においても100%を超えている「永続地帯市町村」となりました(表5)。永続地帯市町村数は、2016年度に44、2017年度に58、2018年度に70と増加しています。

注:「永続地帯市町村」:域内の民生・農水用エネルギー需要を上回る量の再生可能エネルギーを生み出している市区町村であって、カロリーベースの食料自給率が100%を超えている市町村。*は、2018年度にはじめて永続地帯市町村となった箇所。

出典:「永続地帯2019年度版報告書」から筆者作成。

以上のように、今回の永続地帯研究では、2018年度に、域内の民生用と農林水産業用の電力需要を上回る再エネ電力を生み出している市町村が119に達し、全市町村数の1割を超えたことがわかりました。永続地帯研究における民生用電力需要には、家庭用のみならず、オフィスビルなど業務用電力需要も含まれていますが、工場のような産業部門、発電所などエネルギー転換部門、輸送用の電力需要は含まれていません。

産業部門・エネルギー転換部門における脱炭素は、各企業がRE100などを通じて主体的に実現すべきであり、市町村は、農林水産業のような第一次産業部門と、一般オフィスビルと家庭からなる民生部門の脱炭素を担当するという大まかな役割分担を想定することができます。このとき、輸送部門における電力需要はわずかであることを考慮するならば、今回の結果は、日本の市町村の1割が電力供給の脱炭素を実現しつつあるということを意味します。今後、この割合を着実に拡大していくことが求められています。

自治体での脱炭素政策を具体化するために

前述のように脱炭素にむけた宣言を行う自治体が広がっていますが、宣言を行っている自治体が、再エネ自給率が高い自治体とは限りません。表2に示したように、宣言を行った63市町村のなかで、電力永続地帯となっているのは8市町村にとどまります。

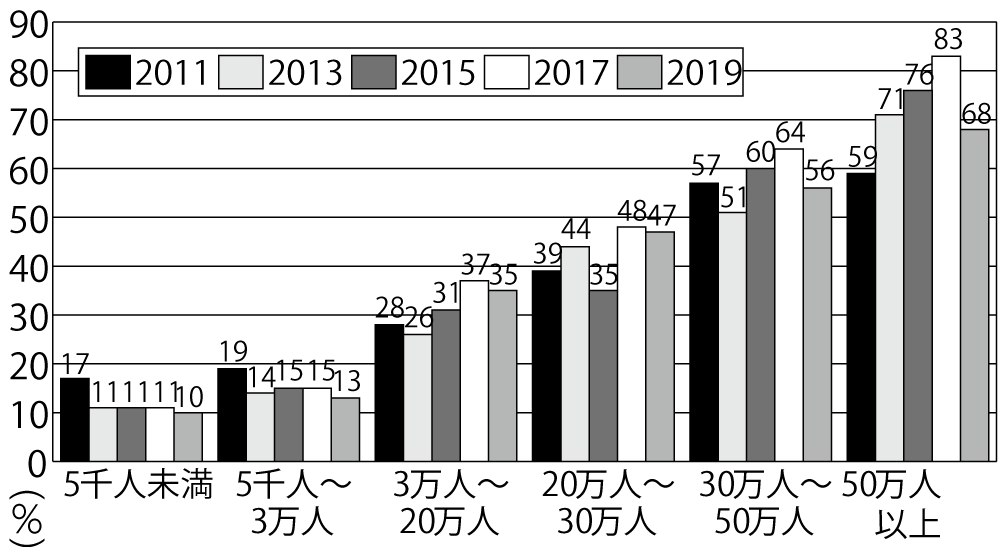

日本全体としては、再エネ導入に向けた市町村の取り組みが停滞しています。倉阪研究室では、永続地帯研究と並行して、市町村の再エネ政策調査を2011年以来隔年で実施しており、2019年には第5回調査を実施しました。その概要も「永続地帯2019年度版報告書」に掲載しています。第5回調査では、1741市町村中1391市町村から回答が得られました(回答率79・9%)。

回答自治体1391のうち再エネに関する行政目標を設定している自治体は342(24・6%)にとどまっています。設定していない自治体は995(71・5%)、過去に設定していたが現在は設定していない自治体は35(2・5%)、無回答19(1・4%)です。設定していない自治体995団体に、今後の見通しを聞いたところ、457団体(45・9%)が「今後とも設定予定なし」としています。また、人口規模が大きいほど再エネ目標を設定している比率が大きくなっていますが、最新の調査では頭打ち傾向にあります(図2)。

出典:倉阪研究室調べ。「永続地帯2019年度版報告書」から

筆者作成。

省エネと地域の再エネの推進は、地域の富の流出を抑制し、地域に新しい雇用を生み出します。また、地域の再エネの推進は、非常時のエネルギーを確保することを通じて、災害対策にも直結します。このように温暖化対策は、地域の課題解決につながり、地域にとっても重要な政策ですが、再エネ政策調査結果を見る限り、脱炭素政策の実施にともなう地域へのメリットがまだ具体的に実感されていないと考えます。

地域での脱炭素を進めるためには、建物や耐久消費財の更新時期に合わせて省エネ・再エネ投資が確実に行われるようにする必要があります。これらの更新時期や、再エネ設備の設置可能個所などは、自治体により異なります。自治体別に、それぞれの地域データに即して、長期的に脱炭素戦略を検討することが求められています。

このような状況に対応するため、2019年度から3年間の予定で、環境省環境研究総合推進費において、筆者が研究代表者となって「基礎自治体レベルでの低炭素化政策検討支援ツールの開発と社会実装に関する研究」を進めています。この研究においては、各地域において2050年の脱炭素戦略を検討できるように「脱炭素地域戦略検討支援ツール」を提供する予定です。この支援ツールでは、現状の自治体別再エネ供給量の推計、人口・世帯数・エネルギー需要(民生・農林水産・輸送)の見込み、住宅・法人所有建築物(工場以外)の更新量の見込み、農地(作付け面積)・耕作放棄地の見込み、太陽光発電設置可能面積の見込み(建造物の屋根など)、省エネ・再エネ投資のコストとエネルギー支出抑制・雇用促進効果の見込みなどを自治体別に提供することを想定しています(http://opossum.jpn.org/)。これらを通じて、地域の脱炭素政策の具体化に貢献したいと考えています。