住民の足を守ろう─権利としての地域公共交通

2013(平成25)年12月4日に施行された交通政策基本法では、交通に対する基本的需要の充足が重要であるという認識のもと、基本理念に対する国・地方公共団体・交通関連事業者及び交通施設管理者それぞれの責務を定めています。住民が好きな時に好きなところに行く権利を保障することを考えた時に、国と自治体と、日頃からその恩恵にあずかる住民自身はどのように向き合うべきでしょうか。

移動する権利を実現する自治体へ

─コロナ禍を超えて─

コロナ禍で人の移動行動は変化し、公共交通の経営は困難に陥りました。移動する権利の実現には自治体の新たな移動政策、権限と財源の地方分権が必要となっています。

はじめに

本稿では、2年以上に及ぶコロナ禍が、人の移動や地域公共交通に及ぼした影響を整理した上で、自治体の将来の政策方向を考える参考として、フランスの「移動する権利」、そのための移動・交通を組織する自治体の権限と財源を紹介したいと思います。

コロナ禍による移動の変化

これまでの移動政策だった「促進」は、「制限」へ180度転換され、不要不急の「外出はやめて」に変わりました。人の意識も変わり、密を避ける行動を自主的にとるようになりました。その結果、移動の頻度が減少するとともに、移動手段の変更が起きました。

1.「移動しない/させない」という政策の意味

好きな時に好きな場所へ移動する自由は基本的人権といえます。移動は個人の生活だけでなく、社会の成立に不可欠です。

しかしコロナ禍は、移動が生活を制約する側面を意識させました。移動が減ったことは、通勤、通学、通院、買い物などの負担・苦労を和らげたからです。すなわちコロナ禍は図らずもテレワーク、オンライン授業などの大規模な社会実験になりました。

「強いられた移動」の意識化と行動の変化

テレワークは、通勤や出張が「強いられた移動」であることを意識させました。とくに過密で長時間の通勤、過度の出張、対面の会議などは、テレワークで緩和できることを多くの人が感じました。この働き方の変化は長期的に継続すると予想されています。通勤行動のこの大きな変化は公共交通の分析に不可欠です。

テレワーク実施率は、地域別・業種別にみると格差があります。東京23区が53・5%に対し地方圏は21・9%と大きく違います(内閣府調査2021年6月)。この格差は通勤時間の変化に現れ、「大幅に減少」との回答(2020年5-6月)は、23区35・9%に対し地方圏10・6%となっています。原因はテレワークを実施できる企業の割合の違いと、通勤手段の違いです。そもそも地方圏では、車が主な通勤手段のため通勤時間の変化が少ないのです。

業種別格差も問題です。テレワーク実施率は、情報通信業、金融・保険・不動産業が高く、医療福祉、保育が低くなります。後者のような対人サービスの分野でもテレワークを拡大するには、雇用を拡大する抜本的な改善が必要です。それには公的支援策が不可欠です。公務員のテレワーク実施率が低いのも問題です。コロナ禍において、職員の健康を守りつつ行政サービスの水準を維持するには、デジタル化とともに増員が必要といえます。

移動の減少は継続する

移動を減らす政策は、外食、旅行、買い物、通院を控えるという短期の変化だけでなく、在宅勤務、リモート会議、オンライン授業、移動販売、通販、遠隔診療など長期に及ぶ変化を浸透させました。移動の減少は、すべての移動手段に影響を与えますが、とくに通勤・出張、通学などの減少は、公共交通に打撃を与えることになるでしょう。

2.移動手段のシフト

移動の頻度が減っただけでなく、手段もシフトしました。密になる公共交通は嫌われ、車、自転車、徒歩など「私的な」手段が好まれました。

公共交通の利用が減少

全体として鉄道の輸送人員は長期間減少が続きました。2021年4月~2022年3月の月別データ(国土交通省)をみると、20%以上減(2019年同月比)と回答した事業者は全期間でみられます。国土交通省データでは「大手民鉄」と「中小民鉄」の違いも示されています。30%以上減の社に限ると、大手は10月~12月と3月にはゼロだったのに対し、中小は全期間でみられ(8%~35%の社)、50%以上減の回答さえありました。鉄道の乗客減は、大手を含め長期に及んだのみならず、地方の中小鉄道の一部は、より深刻な状況に陥っていると推測されます。

バス事業でも、一般路線バスの輸送人員は長期間減少しました。鉄道と同じデータで17・4%~31・3%減少が続きました。高速バスや貸切バスは一層深刻な状態に陥りました。バス事業者の経営は、これらの収益で一般バス路線の赤字を補っていますが、高速バスの輸送人員は50・3%~67・4%減少が続きました。貸切バスの実働率は16・5%~48・8%に落ち込み、全期間で2019年を下回りました。

運賃収入の減少

乗客数減少に応じて運賃収入は減少しました。鉄道では、定期券収入データが公表されています。『日本経済新聞』による「JR・大手私鉄18社」の集計では、2021年4月~12月期の定期券収入は7380億円で、2019年同期から約2200億円減少しました。原因は企業が定期代を支給しなくなったことや通勤費を実費精算に変更したことでした。「コロナが収束しても在宅勤務の流れは変わらず、定期券利用が戻らない」(東急)と予測されています。

一般路線バスの運送収入では、30%以上減(2019年同月比)と回答した事業者は、2021年4月~2022年3月の間、14%~55%にのぼりました。高速バスの運送収入はさらに深刻で、70%以上減の事業者が27%~80%を占めました。また貸切バスの運送収入も、50%以上減の事業者は14%~92%となりました。

減便・路線廃止

公共交通の減便・路線廃止が始まっています。2022年3月ダイヤ改正で大都市の鉄道が減便されました。JR東日本とJR西日本は「会社発足以降で最大規模」の運行本数削減となりました。JR東日本では、朝の通勤時間帯で首都圏の在来線を中心に本数を削減しました。鉄道の乗客減少の理由は、通勤手段のシフトと、通勤そのものの減少です。在宅勤務の定着で乗客数は「良くてコロナ前の9割を前提に考える」(JR東日本)との判断です。

大都市の乗客減と減便は、経営の構造により地方に及びます。JR各社は大都市圏と新幹線の収益で地方の不採算路線を維持しています。この「ビジネスモデルは新型コロナで崩壊寸前」と報道されています。

またバス事業でも、全国的に減便、路線廃止が行われています。この縮小が続くと、公共交通が不便になり乗客が減るという悪循環がさらに拡大しそうです。

自動車の増加

コロナ以前、三大都市圏に限ると公共交通の利用率が増加し、車の利用率は減少していました(2015年度全国都市交通特性調査)。それがコロナ禍によって逆転しました。「コロナ前と比べた移動手段」の変化(全国)では、自家用車の利用が「増加」+「やや増加」との回答は11・5%(2020年4月)から25・7%(2021年12月)へ増加しています(ニッセイ基礎研究所調査)。

車のニーズは、免許証の自主返納にも現れました。2019年が過去最多でしたが、2年連続で減少しました。とくに75歳以上の返納が大きく減少し、75歳未満の返納はやや増加しました。理由として手続きのための外出を控えたこと、密にならない車での移動が選択されたことが考えられます。

免許返納は「高齢の親」の問題ではなく、高齢になる「自分の問題」であり、世代や年齢を超えた課題です。返納だけでは解決できません。移動が不便な居住地で車を放棄すると外出が減り、意欲も減退し、心身の健康への影響が懸念されます。今後はコロナ禍の影響も踏まえ、公共交通に限定しない多様な手段(デマンド交通、ライドシェア、自転車)を整備しなければならないと思います。

コロナ禍では、徒歩と自転車のモーダルシェア(交通手段分担率)も増えました。世界的に見られる傾向で、交通がもたらす温室効果ガス抑制、健康にとってポジティブな変化といえます。

元に戻るのか/戻すのか

コロナ禍による移動の変化は長期に及ぶと考えられます。マイカー利用増加への対策が求められます。しかし単に元通りになればいいのでしょうか?例えばテレワークを活用する働き方の定着、過度の観光依存の見直しなどは必要です。だとすれば乗客は戻らないことを前提にした公共交通政策「再構築」、車に依存する地域での新たな移動政策を模索しなければなりません。市場の論理に任せれば公共交通の危機が深まることになります。

次に「すべての人が持つ移動する権利」「手段を選択する自由」を法律で定めているフランスの実態を紹介します。

フランスのモビリティの権利(理念)とモビリティ税(現実)

フランスでは、2019年12月にモビリティ基本法が制定されました。これにより交通権はモビリティの権利に、交通税はモビリティ税に改称されました。その背景には、「黄色いベスト」運動、格差への抗議運動が存在していました。この運動の発端は移動・公共交通の地域格差だったのです。交通権は今年で40年の歴史があります。その「交通権の国」でなぜ移動の格差があったのでしょうか?

1.理念と現実

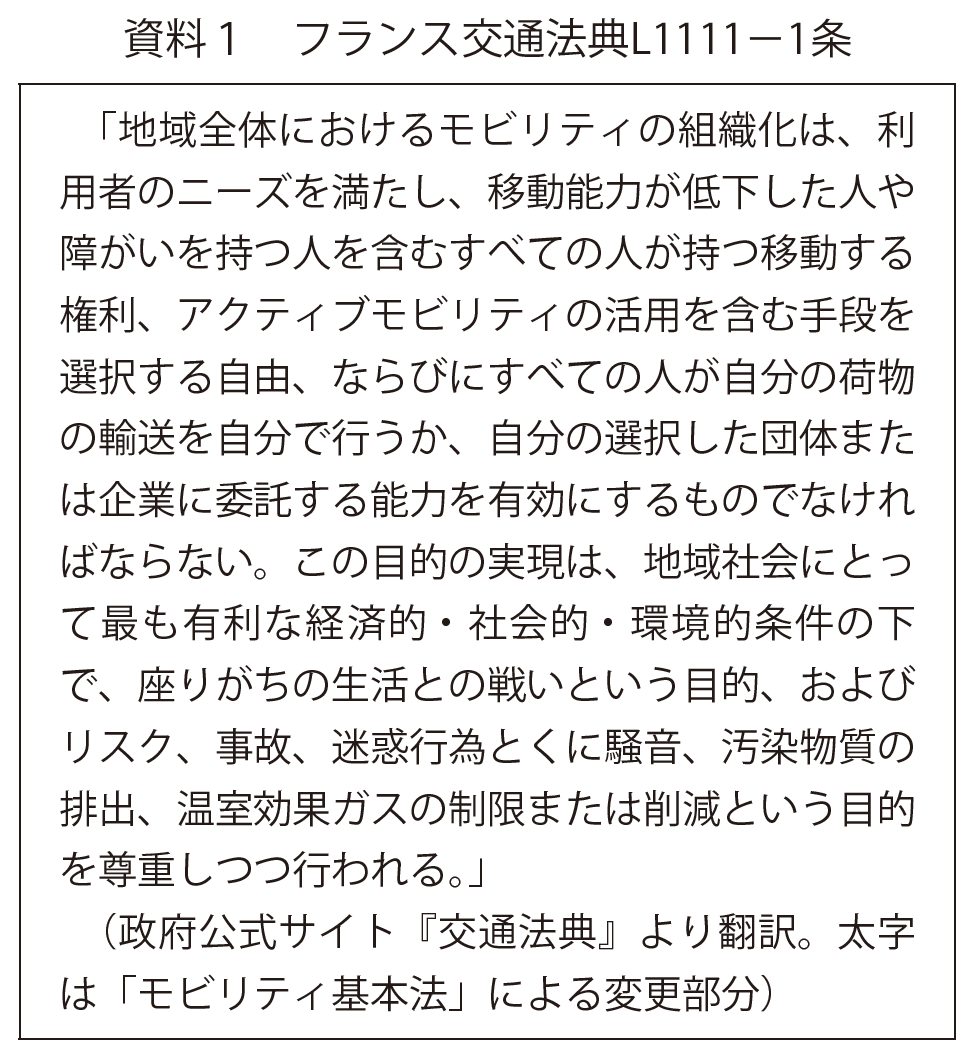

モビリティの権利 (旧交通権)とは「すべての人が持つ移動する権利」です。これが法律に定められているのはフランスだけだと言われています。現在の交通法典L1111-1条では、具体的に豊かな内容が表現されています(➡資料1)。

この条文の「移動する権利」は、1982年の国内交通基本法にすでに書かれていました。この理念が40年間フランスの公共交通政策の前提だったのです。

しかしもちろん理念だけでは、権利をすべての人に保障し、すべての居住地で手段を選択する自由は実現できません。権利を現実とするには2つの具体的な法制度が必要でした。自治体の持つ権限と財源です。

フランスの法制度では、自治体が区域内すべての公共交通の路線・運賃・時刻表・サービス内容を組織する権限を持っています。また公共交通の投資・運営の資金として地方税であるモビリティ税(旧交通税)があります。

この点で日本は対照的な国です。自治体には努力義務があるのに事業者に対する権限は弱く、国が路線やサービスを非常に細かく統制しています。自治体には公共交通のための地方税がなく、国の個別補助金を獲得することに力を注がざるを得ません。

都市部の税としてのモビリティ税

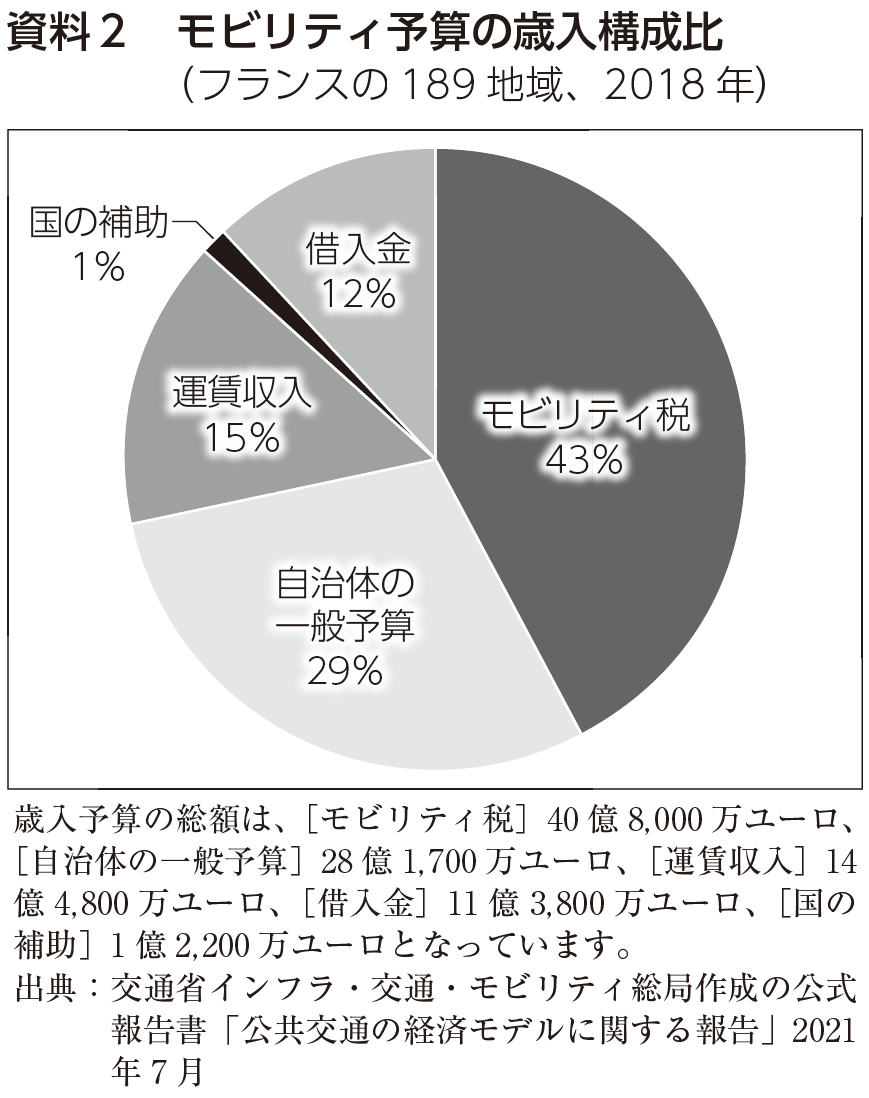

モビリティ税は、自治体がその税率の設定(法律が定める最大税率の範囲内)を行います。従業員11人以上(2016年1月1日以降)の雇用主が課税対象です。この税は地域のモビリティ予算の4割を占め、国からの補助は1%にすぎません。(➡資料2)

しかしモビリティ税には弱点がありました。そもそも旧交通税は「都市」交通のための資金と考えられ、課税できるのが都市の自治体に限定されていました。1982年に交通税がカバーしていたのは56都市圏のみでした。2012年には236都市圏と増加しましたが、課税できない郊外や農村部は残りました。多くの「空白地」が存在したのは、一定数の従業員がいる雇用主への課税であることにも関連しています。この税の弱点が公共交通の地域格差をもたらしていました。

ただし「空白地」の公共交通は単に放置されていたわけではありません。県(現在は州)が、一般予算を使い組織する責任があったからです。筆者は、モビリティ税以上に自治体が移動・公共交通を組織する権限を持つ法制度の方が大きな意味があったと考えます。

2.2019年モビリティ基本法:公共交通から多様な移動手段へ

長年、都市公共交通の整備を進めてきたフランスでも、車のモーダルシェアは72・3%(2019年)というのが現実です。車から公共交通への転換はかなり困難な課題といえます。要因の1つは、公共交通の経営が困難な郊外、小都市、農村部など人口密度が低い地域です。ここで移動を確保することに取り組んだのがモビリティ基本法でした。

資料1の「地域全体におけるモビリティの組織化」という表現は、2019年以前の「交通システム」を置き換えたものでした。変更は従来の公共交通が国土全域をカバーしていない現実を踏まえたものです。また条文に2019年に追加された「アクティブ・モビリティ」(人間の運動を必要とする徒歩・自転車などでの移動)と「座りがちの生活との闘い」という表現にも公共交通から多様なモビリティへという基本法の目的が示されています。人口密集地域だけでなく郊外・小都市・農村部での移動を、相乗り・電動自転車などを含む多様なモビリティの充実で整備するという方向が条文化されたのです。

自治体の権限として条文が明記している移動サービスは、①定期的公共旅客交通サービス、②オンデマンド公共旅客交通サービス、③通学輸送サービス、④アクティブ・モビリティ関連サービス、⑤車のシェアリング関連サービス、⑥社会的弱者・障がい者・移動能力が低下した人のための連帯移動サービス、の6つです(交通法典L1231-1条)。

モビリティ基本法は、「その管轄区域におけるモビリティ組織機関」である自治体(市連合と州)により国土をくまなくカバーする体制をつくりました。しかし上院で提案された新税の創設は見送られたため、財源の拡充は課題として残っています。

日本でも、地方で独自に「交通税」を模索する動きが現れています。コロナ禍を経て、企業努力や運賃収入だけでなく、税金による移動・公共交通政策が求められていると思います。

おわりに

コロナ禍によって人の移動行動、意識は変化し、密になる大量輸送サービスに疑問が投げかけられました。公共交通は今後、運賃収入減とコスト増加が予想されます。自治体にはこれまで以上の支援が求められます。そのためには公共交通の権限と財源の地方分権が不可欠です。

今後はフランスの法制度が示唆するように、郊外や農村を含むすべての地域で、移動する権利と手段を選択する自由を実現することを目標とすべきではないでしょうか。車依存からの転換は、温室効果ガス削減の点からも重要ですが、そのためには「田舎」でこそ、多様な移動手段を整備することが必要です。

また移動する権利の実現には、高齢者、障がい者に優しいモビリティ、低所得層を支援する運賃政策も欠かせません。そのためにも自治体が自由になる財源(地方税など)の確保、公共交通からモビリティに視野を広げることがますます必要になっています。