ローカル鉄道に国・自治体・住民は

どう向き合うべきか

地方の鉄道路線の廃線危機が叫ばれ、バス転換や第三セクター転換がされるなかで、事業者の努力によって多くの地方鉄道が生き残ってきましたが、公共サービスを守る上で、国や自治体の関わりが十分かどうかなどを考えていきたいと思います。

1872年の日本の鉄道開業から150年。北海道から全国に広がる地方の廃線危機を回避するための方法を探ります。なお、本稿は個人の意見であり、筆者の所属団体の公式見解と異なるものもあることをご了承ください。

輸送密度ありきでいいのか

輸送密度とは、1日1キロメートル当たり輸送量のことで、旅客輸送では乗客数に乗車キロ数を乗じて、また貨物輸送では取扱トン数に輸送キロ数を乗じて算出されます。端的にいえばその交通機関が、どれだけ多くの人や貨物を運んでいるかを示すものであり、多いに越したことはありません。

国鉄末期における特定地方交通線(廃止対象路線)整理の時代から、日本では鉄道路線の存廃は輸送密度を主な指標として論じられてきました。そこに一定の合理性があることは事実ですが、地域社会において憲法の保障する住民の「健康で文化的な生活」を構成する諸要素の中には、数字では測定できないこともたくさんあります。そうした諸要素を含む地域社会と住民の切実な要求を「数字が基準を満たしていないから」という理由だけで簡単に切り捨ててしまう乱暴な議論に、私はこれまで強い違和感を抱き続けてきました。

国鉄末期の1981年に施行された国鉄再建法施行令では、特定地方交通線の選定基準が輸送密度4000人と定められ、基準未満の路線はバス転換が相当とされました。特定地方交通線沿線自治体に対しては、転換後の交通機関の運行費5年分に相当する国の補助制度が作られましたが、その補助率はバス転換の場合が全額、第三セクター鉄道転換の場合は半額で、バス転換に誘導する政策的意図は明らかでした。

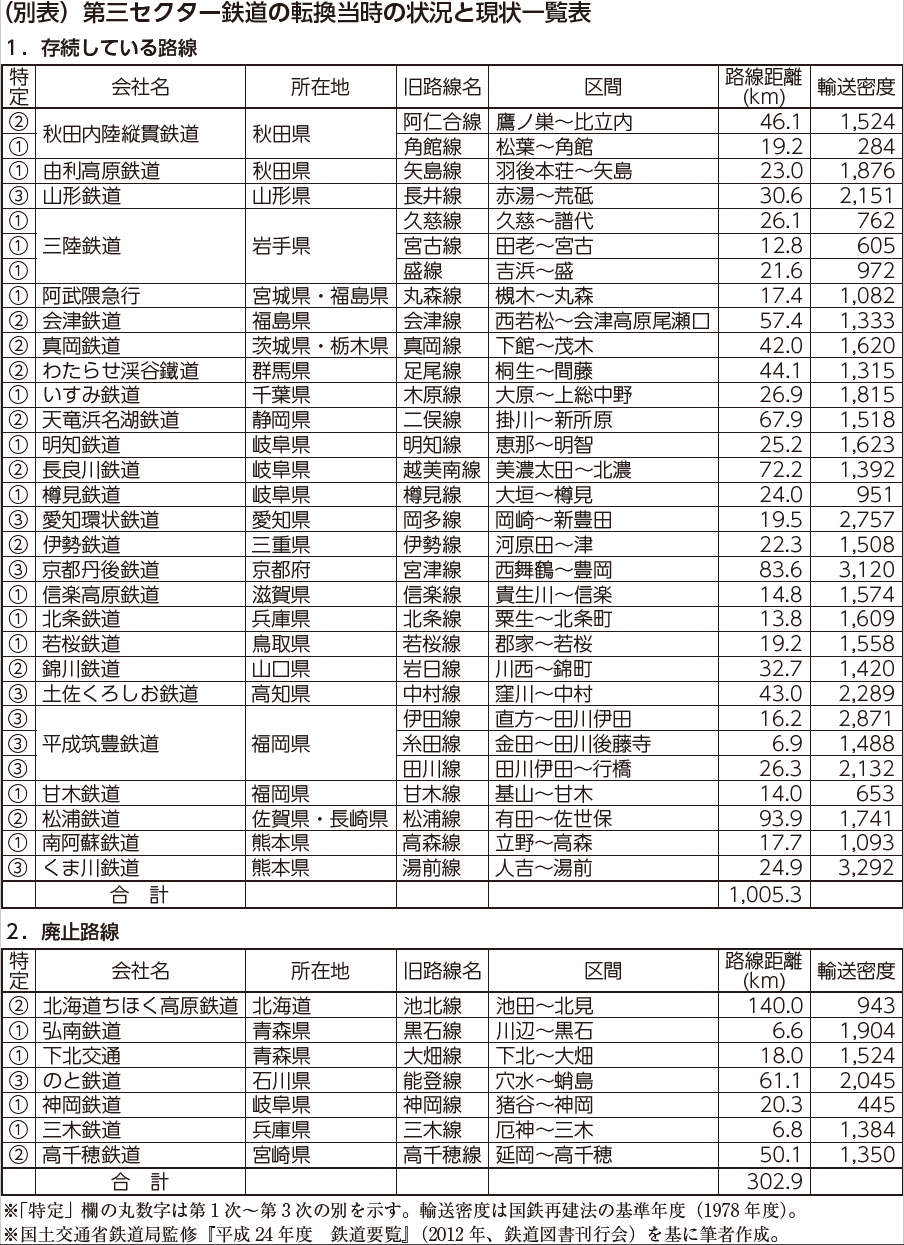

それでも特定地方交通線83線区、3157・2キロメートルのうち38線区、1310・7キロメートル(全体の41%)が最終的に私鉄・第三セクター鉄道への転換を選びました。三十余年が経過した今日においても、第三セクター鉄道に転換した路線のうち廃止は5つだけ。運営費補助がバスの半額という不利な条件にもかかわらず、私鉄・第三セクター鉄道の4分の3に当たる31線区、1005・3キロメートルが現在も存続しています。

その背景を探ると、いわゆる「高付加価値経営」に行き当たります。多くの地方鉄道は、国鉄時代より運賃を引き上げ、イベント列車を多数運行し、沿線地域と連動して観光客を誘致し、鉄道利用客に特典を用意するなどの振興策を採ってきました。大都市鉄道では、安い単価を設定し短時間で多くの客を入れ替える「薄利多売」型経営手法を採っていますが、輸送密度の低い地方鉄道にそれは不可能です。1日10人に利用者を限定する代わり、1人1万円のコース料理を提供する高級料亭のような経営手法を導入することで、多くの地方鉄道が生き延びてきました。

もちろん、社会的共通資本である鉄道の経営手法が、高級料亭のようなものであって良いかどうかは議論が分かれるところでしょう。しかし、道路・港湾・空港が国や自治体の直営事業で整備され、バスには多くの補助金が投じられている中で、鉄道に対してだけ、現在も国や自治体からの公的支援は手薄なのが実態です。地方鉄道が生き残るため、現実にはこの手法しかなかったというべきでしょう。

それがメディア等を通じて「経営努力」などと美談化された結果、いつしか鉄道は限られた利用者がすべてを負担し、公的関与がないのが当たり前というふうに市民も信じ込まされてきました。今日の地方鉄道の危機は、世界標準とは真逆の「日本だけの特殊な市民意識」によっても加速しているのです。

利用者負担から公的関与へ

地方鉄道の全面崩壊を食い止めるため、私たちがまずなすべきことは、政府や自治体にきちんとした形での関与を求めていくことに尽きます。

関与にはさまざまな形態がありますが、さしあたり、①列車の運行(上)と線路や施設の保有・維持管理(下)を分離し(上下分離)、「下」は政府または自治体が全面的にバックアップすること、②災害復旧を公共事業とすること、は待ったなしの課題です。台風や水害で、道路と鉄道が両方とも被災した場合、道路はすぐ復旧するのに、鉄道は復旧せず廃線となっていくことに疑問を感じる市民は増えています。いずれも道路、空港、港湾など鉄道以外では当たり前に行われていることばかりであり、大多数の市民の合意を得られると考えます。

上記の2課題には実現する例が出始めています。

①については、旧近鉄養老線(岐阜県)を上下分離し、「下」を沿線自治体設立の一般財団法人「養老線管理機構」に移管した養老鉄道の例や、2011年新潟・福島豪雨による復旧過程で線路を福島県が直接保有し、列車運行のみJR東日本が行うことになった只見線(2022年10月全面復旧予定)の例があります。

②に関しては、集中豪雨で流された橋梁の復旧費について、国の「特定大規模災害等鉄道施設復旧事業費補助」制度を利用した結果、国庫負担率が97・5%にまで引き上げられ、復旧につながった上田電鉄別所線(長野県)の例があります。2020年7月の台風で橋梁が流出したくま川鉄道(熊本県)でも同じ制度による復旧が目指されています。

一方、地元が災害復旧を望んでいても、姿勢が厳しいのがJR6社です。くま川鉄道と同じ2020年7月台風で被災したJR肥薩線は、復旧費見込額235億円のうち9割に当たる210億円を、公共事業や鉄道復旧費補助金で負担できることが判明。JR九州の負担額はわずか1割の25億円となる見込みですが、ここまでの措置を講じてもJR九州は復旧に難色を示しています。

2016年、全国に先駆けてJR北海道が自社単独では維持困難な10路線13線区を公表した北海道でも、水面下でこうした協議は幾度となく行われました。地元からは復旧後の路線活用策も提案されました。こうした沿線自治体の努力にもかかわらず、日高本線・鵡川~様似間の廃線が行われたことは、読者のみなさんにぜひ知っていただきたい事実です。

前述の例に見られるように、沿線住民と自治体、そして鉄道事業者がなんとしても被災路線を復旧させたい、再びあの線路に列車が走る姿を見たいという熱意を持てば、国はアイデアを出すようになっています。廃線と復旧路線の運命を分けたものが鉄道事業者の熱意であることは、この間の経過を見れば明白です。特にJR6社には、この熱意が決定的に欠けています。吹けば飛ぶような地方のミニ鉄道会社が復旧に汗を流しているのに、大会社JRがろくに汗もかかず、あらかじめ決められた廃線一択のシナリオに沿って沿線住民・自治体に受け入れを迫っていることは、国鉄を引き継いだ公共交通事業者としての役割を放棄するものであり、企業体質を変えさせる必要があります。

JRが公共交通事業者としての役割を放棄するなら、線路をJRから分離し、住民の手に取り戻すシナリオも検討されなければなりません。2007年制定の「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」では、沿線自治体が作成する地域公共交通計画の中で「鉄道事業再構築事業」を実施する旨を定め、国土交通大臣の認可を受けた場合、自治体が行うべき鉄道事業法に基づく事業認可や、鉄道事業を沿線自治体に譲渡する鉄道事業者からの廃止届を待つことなく、鉄道事業を移管させることができると定められています(同法第25条)。存続への熱意に欠ける鉄道事業者から沿線自治体が線路を合法的に「奪取」する道は用意されているのです。しかし、沿線自治体が共同で地域公共交通計画を作成するには、莫大なエネルギーを必要とします。北海道各線のように、沿線自治体の足並みが揃わず、住民が地方鉄道の存続を望んでもかなわないケースも増えてきています。

鉄道路線の廃止手続きを認可から届出に変更した鉄道事業法を見直す機運も出てきています。北海道に次いで地方路線の赤字が深刻な中国地方5県を中心に、昨年8月、全国23道県知事が連名で鉄道事業法改正を求める要望を国交省に提出しました。

只見線を上下分離し、福島県が線路を直接保有することになった事例についてはすでに述べました。しかし、地方交付税法の規定により、日本では線路が自治体の所有であっても、地方交付税の算定の基礎となる基本財政需要額はもちろん、その根拠となる測定単位の対象にさえされていません。一方で道路・港湾は対象となっています。

私は、地方交付税を所管する総務省にこの点を質したことがあります。「地方交付税は、各自治体の財政力に応じて財源を再配分する仕組みなので、道路のようにどの自治体にも広く存在する社会資本でなければ算定対象にできない」が総務省の回答でした。しかし、この回答に私は納得していません。海に面した自治体にしか存在しないはずの港湾は対象とされているからです。港湾は良くて鉄道がダメな理由を私がさらに問うと、総務省は回答しませんでした。

鉄道だけが「差別待遇」となっている法制度は挙げればきりがないほどです。いわゆるイコール・フッティング(条件の同一化)の観点からも、こうした法制度は早急な見直しが必要です。

まとめに代えて

~住民交え「公共財」維持の論議を

公共財である公共交通の存廃が、収支や輸送密度を尺度として機械的に論じられるのは、世界でも日本だけと思われます。およそ先進国の議論とはいえません。E各国では、PSO(Public Service Obligation=公共サービス提供義務)の考え方が普及しており、中央政府・地方政府は公共交通をはじめ、公共サービスとして提供されるべき最低水準を規定した上で、その義務が住民に対し確実に果たされるような政策体系を採っています。日本でもそろそろこの種の議論を始めるべき時期に来ています。

公共交通の担い手のほとんどが民間企業であることで、PSOの実現が困難と認められるのであれば、経営形態の変更(再公有化)など思い切った議論にもタブーなく踏み込むべきでしょう。合理的とも思えない独自のやり方に理由もなく固執し、世界標準となった手法の採用を頑なに拒否する日本の交通政策当局に対しては、国鉄改革に肯定的だった有識者からも「海外で解決済みのものは素直に取り入れるべき」だとする強い批判が浴びせられています。

仮に廃線となれば、その影響を最も強く受けるのは地域住民、とりわけ子どもたちや高齢者といった交通弱者であるにもかかわらず、現実には存廃協議が鉄道事業者と行政だけの密室で決められ、住民参加の道がないことも大きな問題です。国鉄再建法により、特定地方交通線の転換では沿線自治体協議会が設けられ、2年間の期限付きながら住民を交えての議論が行われました。住民が主体的に関与し、納得して受け入れた転換だったことも、第三セクター鉄道の多くが今日まで存続した背景として見逃すことができません。今後はこうした協議会を法定化し、そこでの決定に強制力を与えることも必要だと考えます。