高まる食料輸入の不確実性

豊かな日本の食生活は大量の食料輸入で成り立っていますが、将来的に安定した輸入が困難になるリスクが高まっています。

2021年度の日本の食料自給率は、カロリー(熱量)ベースで38%、生産額(貨幣)ベースで63%です。前者を見ると低いと感じるかもしれませんが、後者は割と高いと思われるでしょう。この差が生じる要因は、カロリー単価の低い穀物や畜産物、油脂の自給率が低い一方、カロリー単価の高い野菜や魚介類の自給率が相対的に高いからです。

日本の食料自給率は戦後、大きく低下しました。カロリーベースの食料自給率は1965年で73%でしたが、1980年代に50%台、2000年代に40%程度になりました。自給率の高い米の消費減少(ほぼ半減)、油脂や畜産物、小麦の自給率低下と消費増加などが理由です。

飼料(家畜向けのエサ)を含む穀物の自給率は28%と特に低く、世界179カ国中127位、先進国(OECD加盟国)38カ国中32位になっています(2019年)。なお、日本より自給率の高い上位国には、慢性的な飢餓に苦しむアフリカ諸国が並んでいます。穀物自給率の高さとその国の栄養状態は直接的にはリンクしていません。問題は、人びとの食料購買力なのです。

日本が輸入する農産物のために世界で利用されている農地面積は推定1200万ヘクタールで、日本国内の全ての農地面積460万ヘクタールの3倍近い面積になります。とりわけ、飼料向け穀物(とうもろこしなど)は250万ヘクタール、小麦は242万ヘクタール、大豆(主に油脂用途)は199万ヘクタールに達します。日本の水田面積が約250万ヘクタールですから、これら輸入農産物の量がいかに膨大か実感できるでしょう。

また、農林水産省の試算によれば、日本の現在の農地だけでも栽培品目の変更によって、日本国民全てが生存可能なカロリー(1日・1人あたり約2500キロカロリー)を供給することはできます。ただし、主食はイモ類、副食は野菜と魚介類が中心になります。牛乳は4日でコップ1杯、卵は1カ月半で1個、肉類は3週間で100グラムだけ食べられる希少品になります。食料輸入なしに、現在の豊かな食生活は成り立たないのです。

ところが、中長期的に考えると、安定した食料輸入を脅かすリスクが高まっています。国際機関の中期推計によれば、

ロシアのウクライナ侵攻で2022年春に大きく高騰した食料価格は一定水準に落ち着くものの、2007年の食料危機以降の価格の高止まりが今後も続き、途上国の経済発展による需要増加を受け、2030年にかけて名目価格は緩やかに上昇が続きそうです。1人あたりGDPの低下や賃金水準の低迷に直面する日本にとって、食料の国際価格の上昇傾向は、食料購買力のさらなる低下を意味します。

加えて、需要と供給の両側面で農産物の貿易構造自体が大きく変わる可能性もあります。乳製品を例に挙げると、日本では年間で約1200万トン(生乳換算)の牛乳・乳製品が消費されていますが、その3分1を占める400万トン強が輸入でほとんどがチーズです。

需要面では、経済発展と人口増加が続く東南アジア・南アジアなどの新興国で乳製品需要がさらに増え、それによる輸入が増加すると思われます。乳製品は、肉類と比べて安価なタンパク源である点、そして肉類と比べて生産段階の環境負荷が相対的に小さい持続可能性が評価されています。

一方、供給面では、ニュージーランド・豪州のオセアニア諸国や欧州連合(E)、米国といった少数の輸出国・地域によって、大半の乳製品貿易が担われてきました。しかし、これ以上の乳製品増産・生産維持が困難になる状況が生まれています。例えば、一部のE加盟国政府では、家畜糞尿由来の窒素の流出を規制するため家畜頭数を削減すべきではないか、E向けはともかくとしてE域外への畜産物輸出のために気候変動などの環境リスクを負う必要はないのではないかという議論が起きています。現在は一部の加盟国にとどまっていますが、やがてE全体の政策として畜産生産の抑制が行われる可能性があります。また、米国や豪州、ニュージーランドでは、政策的に畜産生産を抑制しようとする動きは今のところ見られないものの、気候変動による干ばつや洪水、過密飼養や過放牧による糞尿汚染などが深刻化しており、増産余力がほとんどない上に、安定した酪農生産が今後ますます難しくなるのです。

つまり、需要が増える一方で供給がさほど増えないため、乳製品の国際価格はこれまでにない水準まで上昇する懸念があり、実際に前述の国際機関推計ではそのような予測が示されています。日本国内で酪農を行う意義は、今後、さらに高まっていくでしょう。

縮小・解体が進む日本農業

食料輸入国にとって国際的な食料事情が悪化していく中で、食料自給を担うべき日本の農業は逆に縮小・解体が進んでいます。

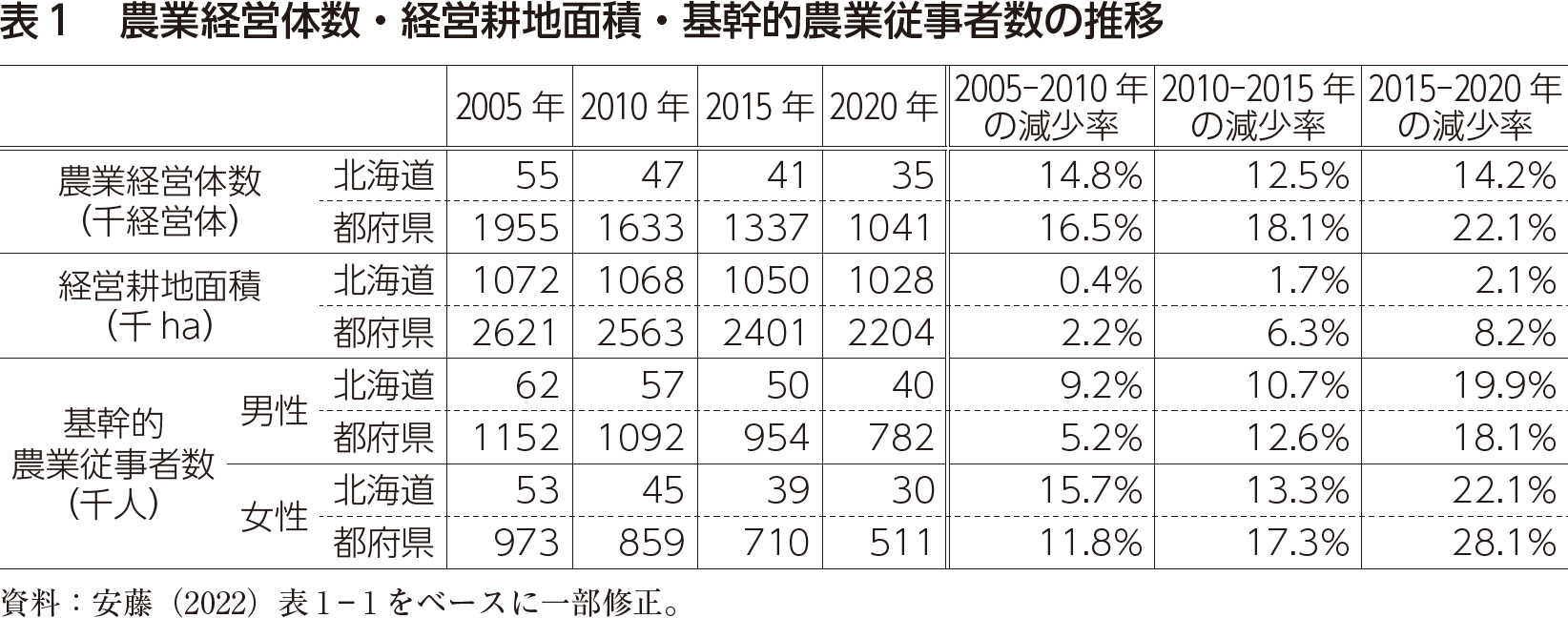

表1は、2005年から2020年までの農業経営体数、経営耕地面積、基幹的農業従事者数(仕事として自営農業に従事する者)の推移です。

まず、農業経営体数は、2005年から2020年にかけて北海道では2万経営体、都府県では91万経営体が減少、それぞれ40%、50%近い減少率になりました。しかも都府県では5年ごとの減少率が高まっています。基幹的農業従事者数も男女ともに減少傾向で、2005年から2020年にかけて全国で実に90万人も減少し、5年ごとの減少率も年を追うごとに上昇しています。

農業経営体数や従事者数が減っても農業経営体の規模が拡大すれば、必ずしも問題ではありません。実際に、一経営体あたり経営耕地面積を求めると、2005年から2020年までに北海道は19・5ヘクタールから29・4ヘクタールに、都府県は1・3ヘクタールから2・1ヘクタールに拡大しました。一経営体あたり経営耕地面積が30ヘクタールを超える大規模な経営体数の割合も、2020年には北海道で75%、都府県でも18%に達しました。

しかしながら、規模拡大と並行して、経営耕地面積が縮小しています。2005年から2020年にかけて、北海道では4・4万ヘクタール、都府県では41・7万ヘクタール、合計46万ヘクタールも経営耕地面積が減少しました。これは京都府と同じくらいの面積に匹敵し、15年間の減少率は1割を超えます。通常、離農や経営を縮小する農家から農地を譲り受けて規模拡大が行われますが、現状では離農や経営縮小に規模拡大が追いついていません。規模拡大、あるいは新規参入する農家より、退出する農家が圧倒的に多いのです。加えて、農業経営主の高齢化も深刻です。65歳以上の経営主の割合は、北海道の33%に対し、都府県では65%に達し、特に都府県の高齢化が著しくなっています。

農産物生産量や家畜飼養頭数も、酪農など一部品目を除いて減少傾向にあり、日本農業はまさに縮小・解体の段階に入っているといえるでしょう。

このような日本農業に追い討ちをかけているのが、2020年からのコロナ禍と2022年に深刻化した資材高騰です。

影響が特に深刻な酪農を事例に説明します。

日本では、2007年に起きた前回の酪農危機によって生産減少に拍車がかかり、2015年にかけて断続的にバター不足が発生、大きな社会問題になりました。そこで、政府や酪農団体、酪農家はかなりの資金を投じて、酪農経営の規模拡大と生乳増産を進めてきました。その成果が出始めた矢先に起きたのが、コロナ禍です。生乳生産が増える一方で、外食・観光需要の低迷で乳製品需要が大きく減り、特に脱脂粉乳の在庫が急激に増加しました。2020年は「応援消費」もあって飲用牛乳の消費は増えましたが、その後は停滞・減少しています。長期休暇で飲用消費が減る年末年始などには、生乳供給が乳製品工場の稼働能力を超え、生乳廃棄の恐れがたびたびメディアで取り上げられる事態になっています。過剰となった脱脂粉乳在庫を減らすため、酪農家と乳業メーカーが共同で資金を出し合う在庫削減対策や、生乳生産を計画的に抑制、減産する取り組みが行われており、酪農家の収入を減らしています。前者の対策だけでも、酪農家の負担額は年間で100億円近くに達しています。

2022年になると、円安やウクライナ戦争を契機とした価格高騰が酪農経営を直撃します。2021年の平均価格と比べると、2022年10月には飼料は1・3倍、肥料1・4倍、光熱動力は1・1倍になりました。生産コストの3割から4割を占める購入飼料高騰の影響は特に大きく、飼料だけで北海道で1キログラムあたり10円、都府県では同・16円のコスト上昇になります。生乳1キログラムは1㍑パックの牛乳に使われている量とほぼ同じですから、いかに大きなコスト増加かわかると思います。さらに、生乳生産の抑制によって雌乳牛、肥育農家が飼料高騰で素牛買い控えをしているため雄乳牛(肉用)の価格がそれぞれ50%から80%も下落し、これも酪農家の収入減につながっています。雄乳牛の価格低下はとりわけひどく、家畜市場に出荷しても買い手がつかずに連れ帰り、泣く泣く殺処分したという悲惨な話も聞こえてきます。

昨年10月に飲用向け生乳、4月には乳製品向け生乳の価格がそれぞれ10円/キログラムの値上げとなり、牛乳の小売価格は引き上げられ、近く乳製品価格も上がると思われます。しかし、これでもコロナ禍や資材高騰によるコスト上昇や収入減少を補填するのに十分ではありません。平均的に見ても、酪農家の所得は2021年から2022年にかけて一挙に半分以下になり、かなりの割合の経営が赤字に転落すると思われます。2022年度は酪農家の離農が例年よりかなり多くなる見込みで、都府県では10%を超える酪農家が離農する県も出てきそうです。そのため、現時点では生乳余りの状態ですが、早ければ今年中にも逆に生乳不足、つまり夏場の飲用牛乳不足、そしてバター不足が再び起きてしまう可能性を指摘する声が上がっています。

“無効力化”する農業政策

このような危機的な状況下にある日本農業を支えるべき農業政策自体が大きな問題を孕んでいます。これが三番目の危機です。

日本の農業政策の大きな流れを確認しておくと、まずは1961年制定の農業基本法があります。農業基本法に基づく農業政策(基本法農政)は、農業と工業の所得格差の是正を目的に、農業経営の「近代化」や大規模化を志向しました。その手段として、政府が農産物価格を直に決定したり、望ましい価格になるように流通を統制したりと、農産物価格や流通(貿易を含む)の管理・統制を特徴としていました。1970年から始まった米の減反政策のように、生産量を政府が管理する方法が採られた農産物もありました。

ところが、主要国が合意して1995年に発効した世界貿易機関(WTO)農業協定で、農業政策は大きく変わります。なぜなら、この協定は、自由貿易を推進するために関税を撤廃・削減するだけではなく、価格や流通を政府が統制する農業政策を制限したからです。農業基本法は食料・農業・農村基本法へと1999年に改組され、いわゆるWTO農政改革が各品目で行われていきます。関税撤廃・削減に加え、価格形成や流通の自由化が進み、市場競争の影響が強まっていきました。これが1990年代における農政の新自由主義化です。

さらなる新自由主義化は、2010年代の民主党政権下で始まり、2012年に発足した第二次安倍政権で本格化します。このアベノミクス農政改革は、農業の成長産業化を目的として、メガサイズ経済連携協定(メガEPA)と規制改革を主要施策としました。

まず、メガEPAは、日本の主要な農産物貿易国を対象とした経済連携協定で、農業分野でWTO協定よりさらに進んだ関税撤廃・削減が合意されました。豪州・ニュージーランドなど環太平洋諸国10カ国を対象とするCPTPP協定(2018年発効)、日本・E経済連携協定(2019年発効)、日米貿易(2020年発効)が相次いで発効しています。従来、比較的高い関税で保護されてきた米・麦・牛肉豚肉・砂糖・乳製品でも関税撤廃・削減、あるいは特別輸入枠が設けられ、より安い農産物がより多く輸入できるようになりました。

次に、規制改革は、農業分野で市場競争を阻害するとみなした規制や制度を撤廃・緩和し、市場競争を活性化させることを目的としました。代表例としては、米の減反政策(生産目標数量の政府管理)の廃止(2018年)、生乳流通における特定農協(指定団体)の優遇策の廃止(2018年)、卸売市場における取引規制等の緩和(2020年)、農協法における中央会制度の廃止(2019年)などがあります。これらの一連の改革は、所管官庁である農林水産省の頭越しに、規制改革推進会議などの諮問会議を活用しつつ、首相官邸主導で強権的に実施された点も特徴的でした。

アベノミクス農政改革の対象は、基本法農政で構築された日本農業のセーフティーネットの中核でした。国際競争に特に脆弱な農産物に対する関税や、過当競争による作りすぎを防いで価格を維持する仕組み、農家が農協組織を通じて集団で価格・取引交渉を行う仕組みなどです。これらの規制・制度は時代の経過とともに形骸化が進んできましたが、それでも日本の農家にとって重要なセーフティーネットであり続けてきました。しかし、アベノミクス農政改革は、これらの仕組みを骨抜きにしてしまいました。

具体的に細かく見ていけば、政府は、コロナ禍や資材高騰を受けて農家所得を補填する対策や、農家の投資を支援する対策、食料・飼料自給率を向上させる対策、農村振興に資する対策を確かに行っています。とはいえ、底の抜けた風呂に、いくら湯水を投入しても湯船が満たされることはありません。個別で見れば意味のある対策にそれなりの予算を当てて対策を進めているにもかかわらず、日本農業の縮小・解体は止まりません。これが今の日本農政の現状であり、そこで起きているのは農業政策の“無効力化”です。このままでは農家自体が農業政策に期待を持てなくなり、ますます自らの自助努力に傾注していくことになります。この自助努力は、自己責任をベースとする新自由主義と親和的です。農政への信頼低下が、さらなる新自由主義的改革の呼び水となる恐れすらあるのです。

新自由主義的な農政改革は、日本の食と農をどうするかというビジョンを実は持っていません。なぜなら、新自由主義の立場からは、食と農は経済成長や技術革新のための手段に過ぎず、それ自体は目的ではないからです。しかも、日本農業が直面する問題は全てが市場競争の不十分さが要因として捉えられ、農業の現場実感と乖離した不毛かつ有害な改革が続けられることになります。いま必要な農政改革は、市場競争を万能と考える新自由主義からの決別ではないでしょうか。2021年に農林水産省が発表した「みどりの食料システム戦略」は、有機農業の大幅拡大や気候変動、環境保全への積極的な対応を謳い、日本農政史上でも画期的な戦略といえますが、この「戦略」の力点は技術革新にあり、持続可能な社会に向けて食と農のあり方を刷新しようとするものになっていません。

現在、政府では食料・農業・農村基本法の検証と見直しが進められています。筆者としては、新しい農業政策の核は、①食料自給力(率)向上による食料安全保障の長期的確保、②食と農における環境保全と気候変動への対応、つまり持続可能な農業・食料の生産と消費の実現、③農村地域の社会経済的基盤の強化の3点と考えています。農業経営が継続できる農産物価格・所得補償を実現し、農村社会を再生する新たなセーフティーネットの構築が求められています。それは、幅広い市民が政策立案とその運営に関与できる市民参加型の農業政策でなければなりません。

【注】

1 以下の数値は、農林水産省「食料安全保障について」

(https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/)

を参照。2 OECD/FAO, OECD-FAO Agricultural Outlook 2023-30参照。

3 以下の記述は安藤(2022)を参照。

4 コロナ禍における酪農乳業の対応は清水池(2021)を参照。

5 酪農政策の新自由主義的改革の詳細は清水池(2022)を参照。

【参考文献】

安藤光義(2022)「環境変化と農業構造」野見山敏雄・安藤光義編『環境変化に対応する農業市場と展望』筑波書房:1-20.

清水池義治(2021)「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)危機の酪農乳業への影響と需給調整システム」『フードシステム研究』28(3):172-185. https://doi.org/10.5874/jfsr.21_00041

清水池義治(2022)「酪農・畜産政策の新自由主義的改革と生乳流通」小野雅之・横山英信編『農政の展開と食料・農業市場』筑波書房:137-153。