はじめに

2020年からの新型コロナウイルスの世界的な爆発的感染は、従来の社会生活や人のつながりを「ソーシャルディスタンス」へ、仕事は「テレワーク」へと大きく変えています。

コロナ禍は、グローバリズムと新自由主義による工業的な農のシステムが原因といわれ、アマゾン流域などの大規模な農業開発により、未知のウイルスによる世界的感染はこれからも発生するでしょう。気候危機、地球規模の生物多様性の破壊と工業的農業の行き詰まりは、人類の未来に深刻な影響を与えます。そのため、世界は大きく変わろうとしています。日本も農業の仕組みを変え、持続可能な社会へ移行しなければなりません。

生態系と持続性・循環を求める農業経営と私の暮らし

私は、現在、農民運動全国連合会(以下、農民連)の会長として、月の10日は「一極集中の中心」東京で活動し、その一方で「全国一の過疎県」島根県の山村で農林業を営んでいます。自宅では農作業とテレワークとリモート会議の連続です。

そんな生活の中から見えてくる日本の食と農の在り方について、自らの農林業の取り組みを紹介しながら、報告します。

私は、中国山地の棚田1・2ヘクタールの米作りと繁殖和牛を飼う小さな家族農業です。先代から経営を引き継ぎ試行錯誤の末、30年前から除草剤は1回だけ使用し、殺虫剤は基本的に使わずにきました。慣行農業はイネの害虫カメムシによる斑点米を防ぐため、さまざまな殺虫剤を使用しています。特に近年はネオニコチノイド系農薬のスタークル(商品名)を散布します。ネオニコチノイド系農薬はミツバチの神経阻害や子どもの発達障害への影響が心配され、世界で使用禁止が広がっています。国は代替農薬を研究し、ネオニコチノイド系農薬は早く使用禁止にすべきです。

肥料は、自らの経営の中で循環させて使います。繁殖和牛2頭・子牛2頭の堆厩肥と米ヌカ、木灰のみで米を栽培し、稲わらの全量還元と牛の厩肥でほぼ賄えます。和牛は1頭で年間約7トンの牛糞を出します。子牛2頭を半分量で肥料換算し、落ち葉や畦畔の草、山の作業道の管理で出るササや下草を敷料にするなど、堆厩肥として10㌃当たり2トン以上の有機物を投入する計算です。コメの収量は10㌃当たり450キログラム程度です。

全国では水田へのこうした有機堆肥の投入量はこの30年(1984~2016年)で4分の1に激減し、地力低下や化学肥料による窒素・リン酸・カリ中心の画一的な施肥で土壌の栄養バランスが乱れ、微量要素欠乏が発生しています。水田は連作障害がないとはいえ、微生物がたくさん住み栄養バランスの良い土壌を作る「土づくり」が基本です。水田へ有機物をきちんと投入すれば耐水性団粒構造を発達させることにも役立ちます。

木灰はカリ肥料になります。我が家の生活で使う給湯・暖房・風呂はすべて裏山の雑木や間伐材をまきボイラーの燃料にし、その灰を使います。灯油もプロパンガスもありません(モミの乾燥・調整に灯油を使いますが)。井戸水は検査し「飲用適」で、水道料金はかかりません。

里山に囲まれた中山間地ならではの暮らしのスタイル、エネルギー循環の上でも合理的な経営と生活です。しかし、私のまわりの農家が皆そのような暮らしをしているかといえば、私たちの家族が「特異」な存在です。近所では風呂の焚き口もなく、庭木を剪定しても燃やす場所がないと処分を頼まれます。風呂は全てガス釜か電気温水器、暖房はエアコンか電気・灯油ストーブの生活が普通です。

私の農業経営のうえでも化学肥料・農薬を外部から購入しない結果、その差額分でトラクターやコンバインの購入や更新費用を生み出しました。お米はすべて消費者への直接販売です。山下惣一氏は「農の原理は循環であって、成長じゃない。百姓ってのは、借金さえしなければ、成長しなくても生きていける」と述べています。

田植えは慣行栽培より3週間遅くし、籾の充実期を昼夜の温度差が広がる時期に合わせています。出穂後の平均気温が26℃を超えると高温障害が一気に増え、乳白米など品質が低下します。近年は出穂後26℃以上の日が続き、10年前と比較すると気候危機を実感します。

特に大事にしているのは、害虫の天敵(ツバメ・カエル・クモ)の住みやすい環境を整え健全な稲づくりで害虫被害を抑えることです。殺虫剤は害虫の天敵も含めてすべての生き物を殺し、田んぼの多様な生き物のバランスを破壊することになります。

ツバメは、巣からほぼ300メートル、つまり我が家の田んぼの範囲で子育て期間中毎日300回も飛び立ち虫取りをします。毎年130羽前後が納屋で孵化し、巣は30カ所近くになります。ヘビやカラス・猫からツバメを守る仕事も大変ですが、秋に南へ帰る時は全員(羽)が家の前の電線に並んでお礼をして帰ります。

「赤とんぼ」のアキアカネも6月下旬から7月初旬に田んぼで一斉に羽化し、夏は涼しい里山の中で過ごし、秋に稲刈りの終った田んぼに産卵に帰ってきます。幼虫の時も成虫になっても肉食で、小さな虫を捕食します。カエルも5種類ぐらいいるようです。初夏にクモが虫取りのために稲の根もとから葉先まで糸を張り巡らしている景色は圧巻です。

さまざまな鳥や虫たちがたくさん田んぼにいることで、害虫だけが異常に繁殖し被害を広げることを防いでいます。田んぼを取り巻く里山など地域の生態系全体を維持し、その力を借りることや、生活と農業をエネルギーや物質の動きの「循環」で組み立てることが農業経営の大事な環になります。

なぜ、「戦後最大の食料危機」は発生したのか

2019年は気候危機によりカナダの小麦が不作でした。2020年はコロナ禍で労働者不足、輸送の停滞・海上運賃の高騰から世界の穀物価格は高騰し、食料輸出を禁止または制限した国は26カ国に上りました。2022年はロシアによるウクライナ侵略で小麦などの穀物価格は一気に急騰しました。とくにウクライナは世界の大麦輸出の19%、小麦の14%、トウモロコシの4%、ひまわり油の52%を占めています。世界食糧計画(WFP)の小麦支援はウクライナ産で行われていました。

また、ロシアは窒素質肥料輸出で世界第1位、カリ質肥料及びリン酸質肥料の輸出で世界第2位で、ヨーロッパや中央アジアの多くの国は肥料供給の50%以上をロシアに依存しています。

2023年1月6日、国連食糧農業機関(FAO)は2022年の世界食料価格指数が143・7と1990年に統計を公表して以来最高となったと発表しました。今後数年にわたり世界の食料安全保障の状況を悪化させるリスクが予想されています。

コロナ禍やウクライナ危機だけではなく、21世紀に入り、世界の食料価格は上がり続けています。世界的な食料危機の原因は、新自由主義とグローバリズムによる公正な食料分配の破壊や大規模な工業的農業の行き詰まり、穀物をバイオ燃料に使っていることにあります。

日本は食料危機と農業危機が同時進行

日本は食料危機と農業危機が同時進行

「お金を出せばいくらでも買える」という輸入依存の時代が終わりを告げ、中国に「買い負ける」事態が進み、国内で農畜産物を増産することが緊急の課題になっています。食料輸入の困難さだけでなく、農業生産に必要な種、飼料、肥料、資材を海外に依存し、異常な円安も加わり、農業経営の危機と日本の食料生産の脆弱性が浮き彫りになりました。農民は作りたくても作れない「農業危機」に陥り、離農が進んでいます。とりわけ、飼料高騰に苦しむ畜産は経営存続の危機に直面し、「日本から酪農・畜産の火を消すな」の運動が広がっています。

農業生産に必要なものがなければ、農民がいくら頑張っても生産できません。38%の食料自給率さえ「砂上の楼閣」のように崩れ、「食料危機」が現実になろうとしています。 農家の減少も、この20年で基幹的農業従事者が100万人消え、65歳以下は41・4万人、49歳以下は15万人だけです。生産基盤である農地の減少は最高時(1961年)に比べ200万ヘクタール減少し3分の2になっています。

アグロエコロジー(生態系をいかした持続可能な農業)の探求

1961年に定められた「農業基本法」は、アメリカからの膨大な輸入農産物を前提に「選択的拡大」を農民に強要し、規模拡大と効率主義を柱に、小品目大量生産(モノカルチャー)、化学肥料・農薬の多用、輸入飼料に依存する畜産など農業生産に歪みを広げました。さらに、1999年に制定された「食料・農業・農村基本法」は、歪んだ日本農業に市場原理主義=新自由主義政策を持ち込み、「成長産業化」、「儲かる農業」政策でさらに農村と農業の破壊を加速させました。

これまでの政策からの根本的な転換が求められています。農民連は2023年1月の第25回全国大会で「アグロエコロジー宣言(案)」を発表し、農民や農業関係者だけでなく、広く消費者・国民に議論を呼びかけました。宣言(案)は「アグロエコロジーとは、自然の生態系を活用した農業を軸に、地域を豊かにし、環境も社会も持続可能にするための食と農の危機を変革する方針であり、実践です」とし、循環型地域づくり、多様性ある公正な社会づくりと民主的な意思決定をめざす運動を提起しています。

従来の大規模化・法人化一辺倒から小規模家族農業を農政の主役にし、生産性指標(労働・土地)をもとにした短期的な効率性を追い求める資源やエネルギーの浪費型生産を見直し、地域資源の有効活用と循環、生態系の保護・保存をすすめることで日本の農業を再生しようと呼びかけています。農地を集積・集約し大型機械を駆使した効率的な単一作物の栽培より、多種多様な作物栽培を多様な経営形態で相互に補完し合い、社会的な生産性を高めていくことが必要です。集中から分散へ、大から小へ、画一から多様へが大事なキーワードです。

アグロエコロジーを進めるうえでの地方自治体の役割

地方自治体は、本来、「地方自治の本旨」にのっとり、自主的に地域に合った産業政策を立案し実行する主体です。しかし、長年、国の農政の下請けにされ、その時々の政策に振り回されてきました。行政として正しい判断として実施したことが、時代の積み重ねの中で「合成の誤謬」が生じ、まさに現在の地域農業の衰退はそれに当てはまるのではないでしょうか。

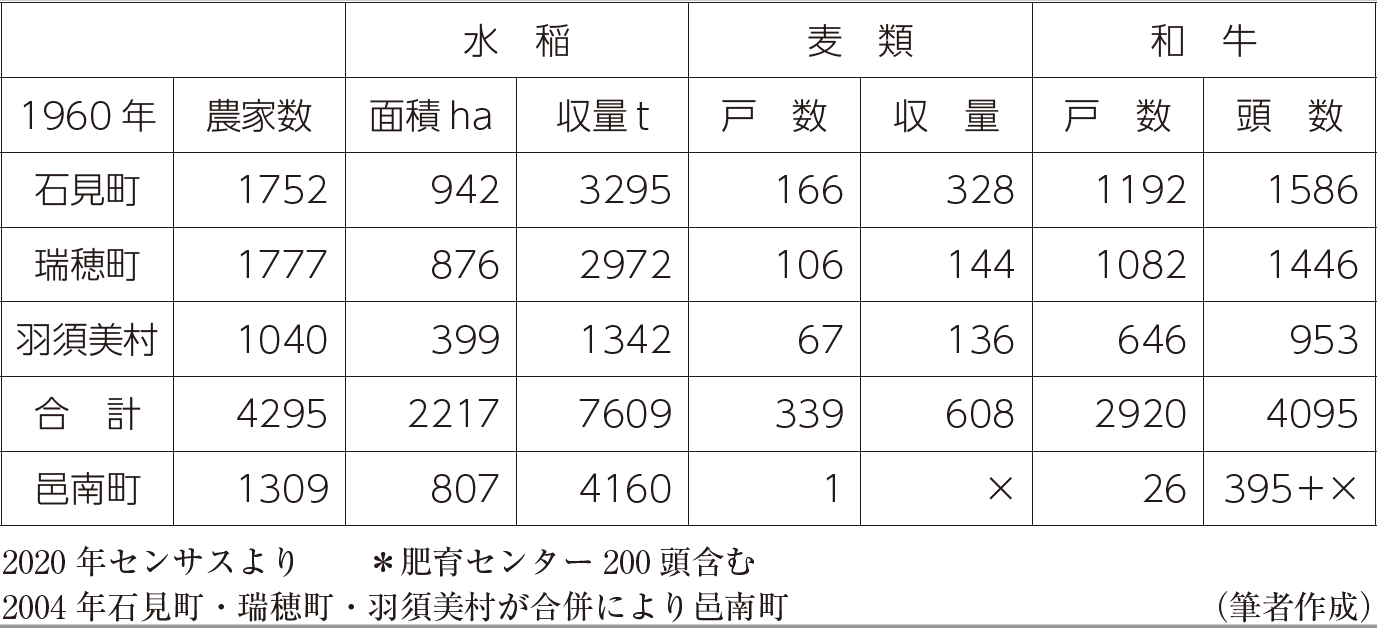

私の住む邑南町は農業基本法が始まる前の1960年と比べ、機械化や過疎化、高齢化による離農で農家数そのものが減るのはやむを得ないとしても、生産基盤である耕地が3020ヘクタールから1327ヘクタールへ6割も減少し、水稲の作付けや牛の飼育頭数減、莫大な農地の荒廃と畜産の激減、麦作の消滅に直面しています(表)。

大事なことは1960年には現在の邑南町の地域で小麦が608トン生産されていたことです。当時の国民一人当たり小麦消費量29㌕(現在31・7キログラム)とすれば、1万5000人分の需要量を生産していたこと、さらにほぼどの農家も牛を1~2頭飼い、邑南町の地域に4000頭を超える牛がいて、輸入飼料に頼らず、牛糞は農地へ堆厩肥として還元され、物質循環が成立していました。邑南町は今でもその規模の農畜産業や林業が環境を破壊せず、受容できる持続可能性があります。

再生可能エネルギーの自給でも、現在は山林を皆伐しチップにし遠くの大規模バイオマス発電所に運んでいます。運搬の化石エネルギー消費を考えれば、地域で小規模木質バイオマス発電や家庭や施設の熱源として有効活用するシステムなど、地域の森林の成長量に見合うエネルギー利用が図られるべきです。分散型エネルギーによる木質バイオマスの生産供給、利用システムの運営、森林の整備などは新たな雇用の場を生み出します。

大事なことは、国民が必要とする米・小麦などの穀物や大豆の基本食料、飼料作物について地域資源を最大限生かし生産することと、再生可能な地域エネルギーの自給に力を入れることです。そのことが総合的に見ると地域からの資金流出を防ぎ、地域の循環経済を作り出します。エネルギーや物質が循環する農林業・畜産は、基礎自治体がシステムとして地域で再構成し運用することが可能なものであり、このことは、基礎自治体の最も大事な仕事です。何よりも食料とエネルギーは住民生活と地域産業の基盤です。これを抜きにした「住民福祉」などありえないのです。

ポスト・コロナで大都市集中型社会から地方分散型社会へと叫ばれ、若い人々が新しいライフスタイルを求めて地方への移住を始めています。この若者たちが農業生産に関わり、「半農半X」の生活スタイルに挑戦してくれることを期待しています。