小中一貫の「義務教育学校」が効果も不明なまま法制化され、統廃合に利用しようとする自治体もみられます。学校統廃合が子どもや地域にもたらすものを検証し、対抗軸を形成します。

学校制度複線化、「地方創生」のもとの学校統廃合へ

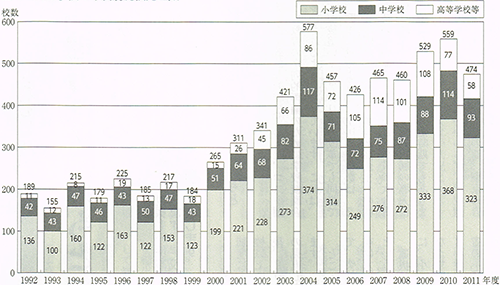

新自由主義的な教育改革のもと、コスト削減と公教育の序列的再編のために学校統廃合が多用されるようになっています。これは、日本が後追いするアメリカの改革でも同様です。図1に見るように、全国の廃校数は、2002年頃から上昇し、ずっと高止まりの状況が続いています。地方では、平成の大合併に伴う統廃合、東京では学校選択制の導入による統廃合が急増していった時期でもあります。

出典:文部科学省

財界や政府の推奨にもかかわらず、学校選択制は2000~2007年の間、東京の自治体を中心に導入されるにとどまっていました。しかし保護者の選択行動を利用したこの制度によって、この8年間に東京では150校以上の公立学校が廃校になりました。その後、2008年を契機に一部の自治体で制度の見直しや廃止が行われるようになっていきます。

ところが2012年、橋下市政の大阪市で、突然「統廃合の手段」と明言されて、現在は大阪市内のすべての区で導入されているという事態になっています。

選択制のトーンダウンと反比例するように、小中一貫校による統廃合が目立つようになっていきます。2000年に広島県呉市で3小学校と1中学校を統合するために、文科省の「研究開発学校」制度を利用して最初の小中一貫校が開設されました。そのアイディアに、統廃合のニーズがある品川区、京都市などの自治体が「教育特区」制度を利用して飛びつき、同様のニーズを持つ自治体に拡大していきました。

さらに、2010、2011年頃から、財務省の研究会や経済産業省などが、特定産業への重点的な支援、「グローバル人材養成」に向けた「学校制度の複線化」を提起するようになります。2011年には、文科省も、中教審の第2次教育振興基本計画の委員会審議において学校の「複線化」路線を明確にし、政府は複線化のみならず、学校の公設民営化などを打ち出しました。

2012年末には、安倍内閣が誕生する以前の自民党の教育再生実行本部が、教育政策の筆頭に「学制改革」を掲げます。その最初の制度化が2016年4月に新たな学校種としてスタートした「義務教育学校」です。

コスト削減のための学校統廃合

安倍政権の掲げる「平成の学制改革」とは、国際競争に勝てる「グローバル・エリート」への重点的資源配分とその他の切り捨てを意味します。

その第1は、「グローバル人材養成」に直結する大学の「多様化」であり、理系や先端産業など「スーパーグローバル」大学への重点化とその他の大学の淘汰です。第2は、高校など後期中等教育の「多様化」であり、やはり「エリート校」創設と中卒後5年制の職業準備機関の開設など安上がりな学校の拡充も含まれます。そして第3には、小中一貫校に代表される初等教育からの「多様化」です。しかしこれは統廃合によるコスト削減という意味が大きいと思われます。

2016年度の文科省関係予算では、「少子化等に伴う教職員定数の減」、すなわち統廃合に伴う教員減として現状よりマイナス4000人分、85億円分の減額が計上されています。これは、60年ぶりに統廃合の「手引」が公表され、統廃合政策が明確に打ち出された昨年度と同額です。しかし、昨年度は「学校規模の適正化への支援(統合校や過疎地の小規模校支援)」として220人分の教員加配を予定していたのですが、今年度は60人分に減らされ、さらに「統合前1年~統合後5年支援」という期限もつけられています。

さらに、小中一貫のような「教育制度の柔軟化」には、フリースクールで学ぶ不登校生徒児童への支援モデル事業なども含まれており、安上がりなサービス提供のみならず、公共部門を縮小し、民間に市場を開く部門として期待されているようです。一部では、英語に特化した小中高一貫校の開設など、エリート校づくりも計画されていますが、あくまで例外と思われます。

学校統廃合の基準は─自治体の安易な追随─

2015年1月、文科省は60年ぶりの統廃合基準改正である「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」を公表しました。これは、2014年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2014」で、従来の「距離等に基づいた学校統廃合の指針」についての見直しが提起され、7月の教育再生実行会議第5次提言が「学校規模の適正化に向けて指針を示す」よう提起したことを受けたものです。

「手引」は、2点の変更によって統廃合を推進します。

第1に、学校の配置基準として従来の通学距離を基準とした「小学校4㌔㍍以内、中学校6㌔㍍以内」に、スクールバスなどを用いて「おおむね1時間以内」の基準を加えたことです。

第2に、学校規模の標準として、1956年から用いられてきた「12~18学級」が、しばしば統廃合基準として利用されてきた経緯があるのに対して、「小学校6学級以下、中学校3学級以下」校、すなわち単学級以下校を「学校統合等により適正規模に近づけることの適否を速やかに検討」するように提起したことです。

これまでの「12~18学級」に教育学的根拠はなく、昭和の市町村大合併の時に行政効率性から算出された数字(人口8000人に1中学校を配置する)でした。しかし、1970年代の過疎地域対策振興政策の下で、機械的な統合基準として用いられました。当時、統合校舎建築の国庫補助率を、従来の2分の1から3分の2に引き上げた法改正に後押しされて各地で多くの統廃合が行われ、これに反対する父母、住民らにより運動が起きて紛争化しました。それに対して1973年「小規模校にも価値がある、機械的な統廃合は避けるべき」とする文科省の「Uターン通達」が出され、統廃合は沈静化していったという経緯があります。

学校規模と教育的効果については相関関係がないとするのが教育学の通説です。

しかし今回の「手引」では、財務省の強い削減要求を受け、文科省は小規模校の俗説的なデメリットについて多く記載し、さらに第2期教育振興基本計画が提起するような「新たな時代に求められる教育活動(言語活動の充実、グループ学習、ICTの積極的な活用などを通じた協働型、双方向型の授業)」には一定規模が必要である、とする新たな「教育学的根拠」も挙げています。この「根拠」は、検証が不十分と思われます。しかし早急な反証が必要です。

とくに、スクールバス通学の正当化については、文科省は説明に苦慮している記載が見受けられます。多くの統廃合裁判判例のなかには、1976年の「徒歩通学が子どもの人格形成に果たす役割」について認めたケースもあります。(注)今後争点になると思われます。

そして「手引」の後半は、2014年12月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の意向を受け、「各市町村の実情に応じた活力ある学校づくり」を進めるという名目で、小規模校存続ケースを挙げています。「学校を当該地域コミュニティの存続や発展の中核的な施設と位置づけ、地域を挙げてその充実を図ることを希望する場合」など学校を残すための「手引」に使えそうな記載もあります。

しかしながら現実は、2014年からの「地方創生」の名の下に、自治体の「選択と集中」(実際には多くが淘汰(とうた))がさらに進んでいます。

総務省に公共施設の適正配置計画の策定を求められた“負け組”自治体が、安易に学校を廃校計画の対象にしていくケースが出現しています。

たとえば、2006年に3町が合併してできた兵庫県加東市では、地方交付税が減額期を迎える2015年、突然、公共施設適正配置計画の中で、旧東条町の公共施設を集中的に廃止し、その小・中学校を統合して施設一体型一貫校(同一敷地にあり9年間一貫したカリキュラムを用いる)にする計画を打ち出しました。さらに市内の小学校9校・中学校3校すべてを漸次、小中一貫校にすることが提起されました。突然の統合計画に、保護者や退職教師らが反対運動を起こしたのですが、市側は小中一貫教育の宣伝とともに押し切っています。

「義務教育学校」の法制化

2016年度から学校教育法改正により、小中一貫の「義務教育学校」が登場しました。

しかし、実際にこの春開設されたのは、図2に挙げた22校にすぎません。これは、従来の施設一体型小中一貫校の6~7割が9年間の区分を「4・3・2」に区切るカリキュラムを採用していたのに対し、「義務教育学校」制度が既存の小・中学校制度にあわせて前期課程6年、後期課程3年になったこと、また、新制度への移行に際して財政面の優遇措置が特に公表されなかったことなどが理由として推測されます。ただし、文科省調査によると、今後41都道府県で114校が開校予定であるとされ、状況を見て今後拡大されることが考えられます。

2016年筆者が作成。児童生徒数は2015年度もしくは2016年度。

小中一貫校は、とくに保護者に対して、小学校から英語教育を行うなど「エリート校」になると宣伝されています。単なる「統廃合」に伴うネガテイブなイメージをやわらげた統合の手段として普及してきました。

2014年段階で、施設一体型小中一貫校は、全国で148校です。そのうち、約3分の1は、道州制に最も近いといわれてきた九州に集中しており、地域の再編、切り捨てに一貫校制度が用いられてきました。また、約半数は全児童・生徒数270人以下の単学級以下規模校であり、過疎地に小・中学校を存続させるためにやむを得ず一貫校となってきたケースも多かったのです。

この春に開設された「義務教育学校」22校の内訳を見ると、2006年から全校に小中一貫教育を導入している品川区で既設の一体校6校が目立ちますが、3分の1は過疎地の小規模校です。たとえば高知県の行川学園は児童生徒45人のうち、地元出身者は約半数、残りは都市部から不登校傾向の子どもたちなどが越境して通っています。今回「義務教育学校」の標準学級数は「18~27学級」とされ、過疎地の単学級校の小規模校が多い実態には合っていません。

この他にも、東日本大震災で被災した3小学校と1中学校をまとめた岩手県大槌学園、町内のすべての小中学校を統合した長野県信濃町の信濃小中学校などがあります。教育内容面では、つくば市の春日学園はICT教育などを特色とした「つくばスタイル科」を新教科とするなど、多くは一般校との差異化を図っています。

施設分離型の「小中一貫型制度」

さらに、複数の小・中学校がセットになって小中一貫教育を行う「小中一貫型小・中学校」制度についても、ようやく新制度導入の直前の2016年3月22日に「学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省令の整備に関する省令」などが発出されました。

これまでの小中一貫校は、このように別々の小・中学校が「分離型」一貫校として小中一貫教育を行うケースが8割以上を占めていました。たとえば、三鷹市などはすべての小・中学校の施設はそのままで、上部組織の「学園」を被せて一貫校としてきており、この省令が出るのを待ち望んでいました。

しかし、予定より大幅に遅れて発出された省令には、予想しなかった制度が筆頭に盛り込まれていました。

第1に、設置者が異なる小学校と中学校による「中学校連携型小学校」および「小学校連携型中学校」制度が新たに置かれることになりました。

設置者が異なる小学校・中学校として、たとえば、①国立・都道府県立の中学校(または中等教育学校)と市町村立の小学校、もしくは、②異なる市町村の小・中学校が想定されます。

①の場合は、現在いくつかの自治体で計画が進む小中高一貫校に用いることができます。たとえば、東京都で計画されている都立立川国際中等教育学校が市立の小学校と連携して小中高一貫校になるケースが想定されています。これは、小学校からグローバルな英語教育を特色とする学校とされます。

②の場合は、過疎地域などで隣接する市町村が、共同で1校の小中一貫校を開設するケースが想定されます。たとえば、小学校しか設置していない小規模自治体が、中学校のある自治体と共同して小中一貫校を開設することが可能になります。従来は、「組合立学校」とされていたケースですが、小中一貫校になることで制度化しやすくなることが予想されます。

第2に、設置者が同一の場合、すなわち同じ教育委員会が設置する小学校と中学校が、「中学校併設型小学校」および「小学校併設型中学校」になるものとして、位置づけられました。これは、複数の小学校と中学校とをセットにすることも可能です。

文科省の実態調査によると、41都道府県で439件の「一貫型」校が開校を予定しているとされていますが、多くがこの「併設型」校であることが推測されます。

なお、この「連携型」と「併設型」の用語は、小中一貫校では、中高一貫校の場合とかなり実態が異なった意味で用いられています。中高一貫の場合、同一敷地に高校とその付属中学が開設されているのが「併設型」一貫校です。他方、設置者が異なる別々の中学と高校が、ゆるやかな連携教育を行っているのが「連携型」一貫校です。今後、用語の使用がわかりにくいことによる混乱も予想されます。

公設民営化とバウチャー制度─アメリカ

統廃合が多用される先行ケースとして、アメリカの教育改革が挙げられます。ただし日本と大きく異なるのは、学力テストの「結果」による「学校評価」が、廃校の理由とされる点です。すなわち、2002年に施行されたNCLB法によって、学力テストの「年度進捗率」に達しなかった学校が、段階的な「罰」として、「代替的な学力向上サービスの提供」(2年目)などから、「公立学校のチャータースクール化」「州による学校運営への移行」(5年目)と、最終的には公立学校としての閉校へと追い込まれていくシステムが導入されたのです。

実際の実施状況は州、市によって異なりますが、大規模統廃合が実施されたデトロイト市やシカゴ市では、テスト「結果」が閉校「理由」の一つとして挙げられました。しかし、地域の経済的、社会的条件を無視した「客観的」なテスト結果による評価は、貧困地域や英語の苦手なマイノリティの学校にとって圧倒的に不利に機能します。

そのような地域の学校を統廃合して「グローバル・エリート」育成のための少数の学校を重点化し、廃校跡地を民間企業に有効活用させていくのが、シカゴ市の改革でした。

他方、デトロイト市のあるミシガン州では、入学した生徒の人数に応じた教育費配分制度が、1994年に州当局によって導入され、生徒数の減少が財政縮減に結びつき、容易に閉校が行われることになりました。制度は公立学校だけでなく公設民営のチャータースクールにも適用されたため、チャータースクールは高得点をアピールし、公立から生徒を奪い財源を確保することに躍起になったのです。貧困層が96%を占めるデトロイト市では、2003年から2013年までの間に約300校あった公立校は96校になってしまいました。そしてそこでは、統合のために小中一貫校が多用されたのです。

このような、いわゆる「バウチャー制度」と呼ばれる制度の類似形が、大阪府の府立高校で2011年に導入されました。橋下府政のもと、公立高校授業料無償化制度を発展させた低所得層向け(年収620万円以下世帯)の私学授業料の実質無償化は、「パーヘッドファンド」と称する、入学者数に応じた学校への助成を伴ったため、一部の私立高校による強引な入学者獲得竸争を招きました。

それによって、いわゆる底辺校とされる府立高校が定員割れを起こすようになりました。

大阪府教育行政基本条例が3年間定員割れをした学校の「配置を見直す」措置を導入したため、2014年に2校、2015年に2校の府立高校が廃校対象にされました。いずれも地域住民の支持を集める、特色のある高校です。

公立と私立を競わせる英米型の改革が日本で導入された最初のケースといえましょう。さらにいえば、これは、大阪で公設民営学校を導入して公立つぶしを開始するための「テスト」だったのかもしれません。2015年に国家戦略特区法が改正され、いよいよTPP項目でもある公設民営学校開設が可能になり、現在、選定作業が進められています。

統廃合に対する対抗軸の形成

他方、アメリカでは学力テストを根拠にした学校統廃合に対する対抗軸も形成されつつあります。

シカゴ市では2012年、市長が公立学校50校を一度に廃校にする計画を提起しました。それに対して、シカゴ教員組合を中心に、保護者、地域住民、一部では生徒を含む大規模な運動が起き全市規模の紛争になりました。団体交渉での確認事項を破り、貧困地域の公立学校を廃校にしてチャータースクールに移行しようとする市の方針に反対した組合は、7日間のストライキを打ち、市民がそれに共同し2万人以上のデモ行進になりました。

その背景には、2008年から組合の一部のメンバーが新自由主義的な経済政策を学習するグループ(Caucus of the Runk-and-File Educatores)を結成し、反統廃合、反チャーターを掲げて、2010年に選挙で組合の主導権を獲得したことの影響がありました。彼らは学校単位で保護者らとともに学習会を組織し、彼らの反学力テスト運動とも連携していくことになりました。新自由主義教育改革を構造的に捉え、それによって最もダメージを受ける層と共同していくことが対抗軸を形成していったのです。

日本においても、たとえば大阪府池田(いけだ)市で、人数的には少数派である教員組合教師たちが中心になって学区レベルの保護者、住民学習会を組織し、小中一貫校4校による大規模統廃合計画をほぼ阻止したケースが見られます。結局、一貫校は1校のみが開校されるにとどまりました。

また、京都市の京北(けいほく)地域(旧京北町、2005年に合併)では、3小学校と1中学校を一貫校に統合する市の強引な計画に対して、優れた子育て環境を求めて移住した新住民の保護者らを中心に学区レベルで学習活動を重視した反対運動が起きています。合併によって住民が教育要求を出していくルートが絶たれ、前近代的なボス支配にも似たトップダウンの強引な改革が進められたことに対しての強い抵抗があったのです。

小中一貫校制度は、教育的効果もデメリットも検証されている制度ではありません。新自由主義教育改革自体、結果が出ていないある種のまやかしの改革であるため、改革によるデメリットを検証し、各層の共同を進めていくことが対抗軸を形成していくでしょう。

注 「旧小学校の廃止及び統合小学校の就学指定の各処分の効力が停止された事例」(名古屋高裁金沢支部、1976年)『判例タイムス』342号