待機児童解消が政治課題化しています。国は、保育の質維持を願う住民の願いに背を向け、規制緩和による量拡大をすすめ、条件を整えていない認可外施設すら活用しようとしています。

待機児童と保育制度

(1)減らない待機児童

共働き世帯の増加などがあり、就労と子育てを両立するための保育を求める家族は増え続けています。保育所入所を希望しながら入所できない子どものことを待機児童といいますが、その数がなかなか減りません。この問題に、かつてないほどの社会的関心が集まるなかで、待機児童解消が、国政上も地方行政上も最重要課題として認識されるようになっています。

しかし、待機児童問題は、近年突如発生した問題ではありません。1950年代ごろから急速な都市化に伴い、保育所不足が指摘され、「ポストの数ほど保育所を」という住民運動のスローガンが一般化するほど、社会問題として認識されていました。

その後、1980年ごろをピークに子ども数が減少すると、この問題が取り上げられることが少なくなったのですが、相変わらず低年齢(0~3歳)児を受入れる施設は少なく、待機せざるを得ない家族は常に相当数存在していました。近年、雇用の不安定化などを受けて、状況が悪化し再びこの問題が注目されるようになったのです。

待機児童数は1990年代後半から2~4万人と高い水準で推移してきました。2001年に、厚生労働省が待機児童の定義を変え、その数を2万人に「低下」させたのですが、その後も2万人前後を推移し、2018年4月1日現在の待機児童数は1万9895人です。

(2)政策の問題

日本では、児童福祉法24条に規定された、市町村の保育実施責任を基礎に、保育を公的に提供してきました。この公的に保育を保障する仕組みがあるにもかかわらず、待機児童が生じるということは、まさに制度を機能させる財政や政策のあり方に問題があるのです。

これまでの待機児童対策

(1)国の対策

歴代政権は、小泉内閣による「待機児童ゼロ作戦」(2002年)を皮切りに、数々の待機児童対策を打ち出しました。しかしその内容は、新自由主義的な政策潮流のもとで、保育の量拡大の基本といえる認可保育所の新増設が基軸にすえられず、規制緩和の徹底による既存保育所への定員を超えた入所増を促す策が中心でした。

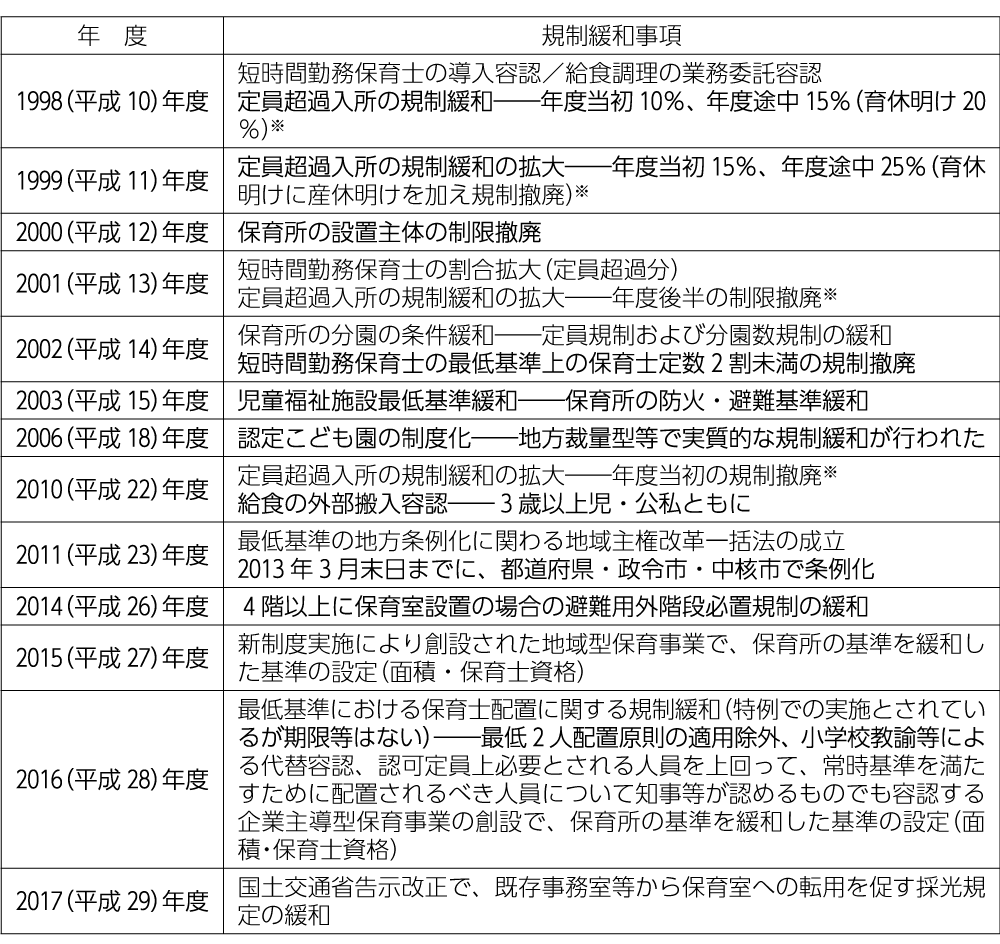

表は1990年代後半の保育に関わる主な緩和策を、年代別に整理したものです。保育における規制は、子どもを守るためのもので、その緩和は保育条件の低下や、子どもの命を脅かす恐れがあるのです。保育関係者などが警鐘を鳴らし続けているにもかかわらず、施策の低コスト化のために、さまざまな規制緩和が実施され続けています。

※は最低基準を達成した範囲での緩和措置

出典:全国保育団体連絡会・保育研究所編『保育白書2018年版』ちいさいなかま社、2018年

(2)自治体の動き

地方自治体における対応も、安価な保育サービスの供給主体として認可外保育施設に着目し、独自の補助を作り活用する動きが広がっていました。その代表格である東京都は、駅前ビルなどへの保育施設設置を推進するために都独自の認証保育所制度を発足させました(2001年)。行政が、この制度の拡大に傾注した結果、認可保育所の整備が停滞してしまったのです。

この認証保育所制度は、資格をもった保育士の配置が必要保育者数の6割でも可とするなど、保育所が守るべき最低基準を弾力化(緩和)して適用するものでした。認可保育所に比べ安価に設置・運営できますが、条件面での差は明らかでした。

そうした、いわば小手先の対応では、処理できないほど事態は深刻化していき、国・自治体が認可保育所の新増設にやっと本腰を入れだしたのは、2010年ごろ以降のことといえます。

厚生労働省の福祉行政報告例でみると、一年あたりの保育所の平均増加数は、1995~2010年までは28・7カ所にすぎませんでした。それが、2010~2015年までは、316カ所と桁違いの伸張があったのです。

遅きに失した感はありますが、認可保育所の新増設がある程度進展したことは前進でした。しかし、その内容は不十分であり、また急激に新設をすすめたことで、東京区部では、新設園で園庭がないのが当たり前になっています。保育環境の悪化を指摘する声は根強くあり、さらに、営利企業による保育所設置などが急速に進むなど、従前とは異なる変化を地域に生み出しています。

かつて、保育所不足が指摘された1950~70年代においては、公立保育所が先導役となって施設整備がすすめられました。しかし、公立保育所の、運営費国庫補助廃止(2004年度)などによって、その廃止・民営化が加速されたことで、待機児童対策の遅滞をまねいた点も見逃してならないでしょう。

さらに規制緩和が進行した時期は、保育士の処遇が悪化していった時期でもあります。

新制度─多様な受け皿づくり─

2015年度から、子ども・子育て支援法(以下、支援法)などにもとづく「新制度」が実施されました。

従前の制度では、保育の必要性のある子(当時は、保育に欠ける子)の受け皿は保育所に限定されていました。新制度では、児童福祉法上の位置づけや入所の仕組みが異なる認定こども園、地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)といった多様な施設・事業が創設され、保育所と同列に位置づけられるようになったのです。

小規模保育事業は、19人以下の定員規模のもので、従事する保育士資格者の割合によって、A型(保育所と同様、基準上必要とされる保育者はすべて資格者)、B型(資格者5割で可)、C型(資格要件なし)に区分されています。

新制度導入にあたっては、小規模をはじめとする地域型保育事業こそが、待機児童対策の切り札になると、大いに喧伝されました。しかし同事業は、低年齢児の受け皿です。子どもが3歳になると、新たな受け入れ先を確保する必要があります。実際、待機児童が多い地域は、3歳以上児を受け入れる施設も不足しているため、いわゆる「3歳の壁」として、問題点が指摘されるようになっています。

さらに、幼稚園が認定こども園になって、低年齢児の受け入れをはじめることで、待機児童解消につながるとの見方が、マスコミなどを通じて振りまかれました。しかし、園児の8割を保育している私立幼稚園の新制度への移行については、2017年でも3割程度にとどまっています。

今後、幼稚園の預かり保育などを活用して、働く親をもつ子どもの受け入れを促すことが予想されますが、一般的に幼稚園は、低年齢児保育や就労保障としての長時間保育の蓄積に乏しいこともあって、新制度への移行や認定こども園化がどこまで拡大するか不透明な状況にあります。

保護者の大多数は、居住地の近くで、一度入所したら就学前まで同じ施設での保育を受けることを希望しています。同時に入所するきょうだいがいればなおさらです。また、有資格者の割合が少なく、ビルの一室で園庭のない施設ではなく、資格者による保育が保障され、より環境が整った施設での保育を求めるのは当然といえます。

この点からみると、新たな小規模保育などの事業は、多くの場合、保育所などに入所がかなわなかった場合の次善の選択肢になっているにすぎません。

本来なら、その願いにこたえるために、保育所の整備に努めるべきなのですが、保育所とこれらの事業を同列に扱う新制度では、そうした切実な願いが、「わがまま」と片付けられかねないのです。

新たな認可外活用策

新制度は、保育条件の異なる施設・事業を同等に扱うことで、平等に保障されるべき子どもの権利がおろそかにされるという問題をはらんでいますが、今日では、さらに格差ある認可外保育を、その供給体制に組み込む動きが強まっています。

(1)認可化促進事業

国は先に示した「待機児童の定義」の変更にあたって、自治体が独自補助を支出する認可外施設に入所する場合は、待機児童としてカウントしなくともよいとしました。これ自体問題なのですが、この時点では、国として、保育供給は、最低基準などを守った認可保育所を基本とするという姿勢は崩していませんでした。ところが近年、国としても認可外施設を積極的に活用する方向にかじを切り始めているのです。

その一つが認可化を促進することを理由に、認可外施設の運営する経費に国費などを投入する補助事業の創設です。

現在では、認可化移行運営費支援事業として、保育士資格をもつ職員が4分の1の状態から補助を支給し、徐々に資格者の割合を増やすなどして、5年間で認可化を目指すというのです。2019年度予算でもその拡大を目指すとしていますが、5年という期限内に移行しなかった場合の扱いが不透明であり、認可外施設活用が恒常化する恐れがあります。

(2)企業主導型保育

2016年の支援法改正によって、児童手当などの財源である事業主拠出金を活用する「仕事・子育て両立支援事業」が法定化され、企業主導型保育事業が、創設されました。

新制度は、市町村を実施主体することを特徴とする制度として説明されてきましたが、この企業主導型保育事業は、国が外郭団体を通じて、事業所内保育施設を運営する企業に、認可保育所並みの補助を直接支給する仕組みです。市町村の関与もなく、認可などの手続きも不要で、保育所の認可基準を緩めた要件をクリアすれば、補助を受けられるもので、それで保育の安全・質が確保できるのか、疑問視する声が多方面からあがっています。

この事業は、従業員の子どもを受入れる保育施設の普及を目指していますが、地域の子どもを受入れる枠があり、当該枠の子どもは、自治体の待機児童数から外すことができます。国も、今後の待機児童対策の目玉として、その普及につとめていますが、市町村にとっても、財政的負担もないので、その普及を推進するところも少なくありません。

(3)無償化における認可外の活用

さらに、2019年10月からはじめられる幼児教育・保育の「無償化」によっても、認可外施設の活用がすすむことになります。今回の「無償化」は、3歳以上児中心ですが、認可外保育施設も対象になります。

都道府県などに届け出を行い、国が定める認可外保育施設の基準を満たすことが必要としつつも、経過措置として5年間は、基準を満たしていない施設も「無償化」対象にするというのです。批判が強いことから、市町村が特別に条例を定めれば、5年間の緩和を認めないことも可能になるようですが、国はそれを例外中の例外にしたいようです。

いずれにせよ、そうした認可外施設を利用する場合は、待機児童から除外されることが予測されます。国は、条件を問うことなく認可外施設を「公認化」しようとしているのです。

こうした措置は、安倍内閣が、2020年度に待機児童ゼロにするとの目標が掲げたことと、無縁ではないと考えます。

今後の課題

もはや、誌面が尽きました。

待機児童は、現時点で顕在化している保育需要です。さまざまな策を弄してその数を表面的にゼロにしようとしても、今後も増大するであろう保育需要に対応することはできないと考えます。子どもの数が減っているので、やがて需要増は沈静化すると見込んで、抜本的な対策を怠ってきたのが、この20年間の保育行政の歴史といえます。同じ轍を踏まないためにも、規制緩和による量拡大路線を、早急に改めさせる必要があります。

また、規制緩和は、待機児童問題を抱えた都市部限定のものばかりではありません。人口減少地域の保育施設の条件切り下げの牽引役にもなりかねませんので、子どもの権利に関わる課題として、条件を確保し、質の高い保育を求める運動を、全国的により広範な人々とともに展開する必要があります。

【注】

- 1 2015年には、公表する待機児数が実態を反映していないとの批判を受けて、厚生労働省は、これまで待機児童として対象外にしていた「隠れ待機児童数」をしぶしぶ公表したが、その後は数値を積極的に示していない。そこで、公表データをもとに集計すると、2018年4月1日現在で約7万人となる。待機児童数と合わせれば約9万人の子どもたちが、毎年のように希望する保育が受けられない状態にある。

- 2 厚生労働省福祉行政報告例の毎年3月1日現在の数値によって、1995年から2015年までの推移をみると、保育所入所児童数は、169万6234人から241万6079人と、4割強も増加したが、保育所数は2万2529から2万4541カ所へと、1割に満たない増加にとどまる。

- 3 株式会社による保育所設置は2000年から解禁された。2010年に227カ所にすぎなかった株式会社立保育所は、2016年には1236カ所に急増している。

- 4 その基準は、保育士資格者が3分の1という非常に緩やかな認可外保育施設の指導基準を目安に設定されるようだ。

- 5 安倍内閣は当初、2017年度末に待機児童をゼロにすると目標を掲げて「待機児童解消加速化プラン」を実施した。結果的に目標を達成することはできず、2018年度から新たに「子育て安心プラン」を実施しはじめている。

- 6 国が2016年6月2日に閣議決定した「ニッポン一億総活躍プラン」でも、現在4割強の1・2歳児の利用率が、6割になるとの試算も示されている。