東京・調布市の住宅街の陥没事故は、「地上には影響がないから地権者の承諾はいらない」とする大深度地下法の違憲性を明らかにした。

「説明では『シールドマシンが土を取り込みすぎて止まり再度動かしたときに緩みが生じた』ということだが、説明には『ミス』という言葉も『過失』という言葉もなかった。これはマシンの操作ミスだったのか。また、陥没した土地は『特殊な土地』と強調されているが、そのことを予測しないまま掘ったのか。また、8月以来何度もトラブルが起きたのに、工事を止めて調査しなかったのは過失ではないのか」─。陥没事故から4カ月。2月13日、参加者を「被害住民」に限って開かれた事故調査結果の報告会で、住民が質問しました。「問題の責任はどこにあるのか」─。

担当者は「今回の事故は特殊な地盤の下でマシンが停止しまして…」と陥没事故のメカニズムの説明を繰り返しました。住民からは「答えになっていません。では、いくつかの新聞が、『工事ミス』『過失』と書いていますが、これは誤報ですか」─これにも回答はありませんでした。

ひどかった、調査・報告

昨年10月18日、東京都調布市東つつじヶ丘の住宅街で突然起きたトンネル直上の道路と住宅地の陥没は、その後、近くに3つの巨大な空洞が見つかり、事業者側も調査と原因究明を余儀なくされました。事故は「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」(以下、大深度地下法)の違憲性と東京外環道事業の行き詰まりを示しています。「外環被害住民連絡会・調布」によると、「家屋その他の構造物被害58軒、騒音、振動、低周波など体感的被害102軒」。事業者は、12月18日の「中間報告」で「工事との因果関係」を認めましたが、これを無視したまま、穴を埋めるなど目立ったところの応急手当をし、周辺の土地を調査、陥没被害から4カ月後に近い2月12日、ようやく調査報告を発表しました。続いて同14、15日に被害地域の住民に限って「説明会」を開催、「補償の方針」を公表しました。

しかしこの調査は、陥没と空洞を発見したごく狭い地域に限定し、その周辺を何本かのボーリングなどで調べただけで、それ以外の場所での調査も、振動・騒音・低周波などによる健康被害の訴えにも頬かむりするずさんなものでした。法的な考え方も責任の所在も不明なままです。この状況に、これまで運動を続けてきた「外環ネット」、「東京外環道訴訟原告団・弁護団」など関連14団体は、報告に対する詳細な「見解」とともに、同19日、抗議声明を発表、国土交通大臣と東京都知事に工事中止と大深度地下法廃止を求める約5300筆の署名を提出しました。

大深度地下法が生まれたのは2000年。すでに神戸市では2007年に12・8キロメートルのうち270メートルを大深度地下の送水管でつなぐ大容量送水管整備事業が認可され、2016年に完成しており、この東京外環道は、2014年に認可・告示されて2例目。16・2キロメートル中、14・2キロメートルに大深度法を適用、通常部分のトンネル外径は16・1メートルという巨大なものです。大深度地下法はその後、リニア新幹線の都市部分(2018年、286キロメートル中50キロメートル)、淀川水系・寝屋川北部地下河川(2019年、4・6キロメートル中2・2キロメートル)の各工事で適用されていますが、市街地での大事故は事実上、この調布の陥没が初めてです。徹底した調査が必要ですが、このずさんさで、住民の不安は一向に解消されていません。

根底に大深度地下法

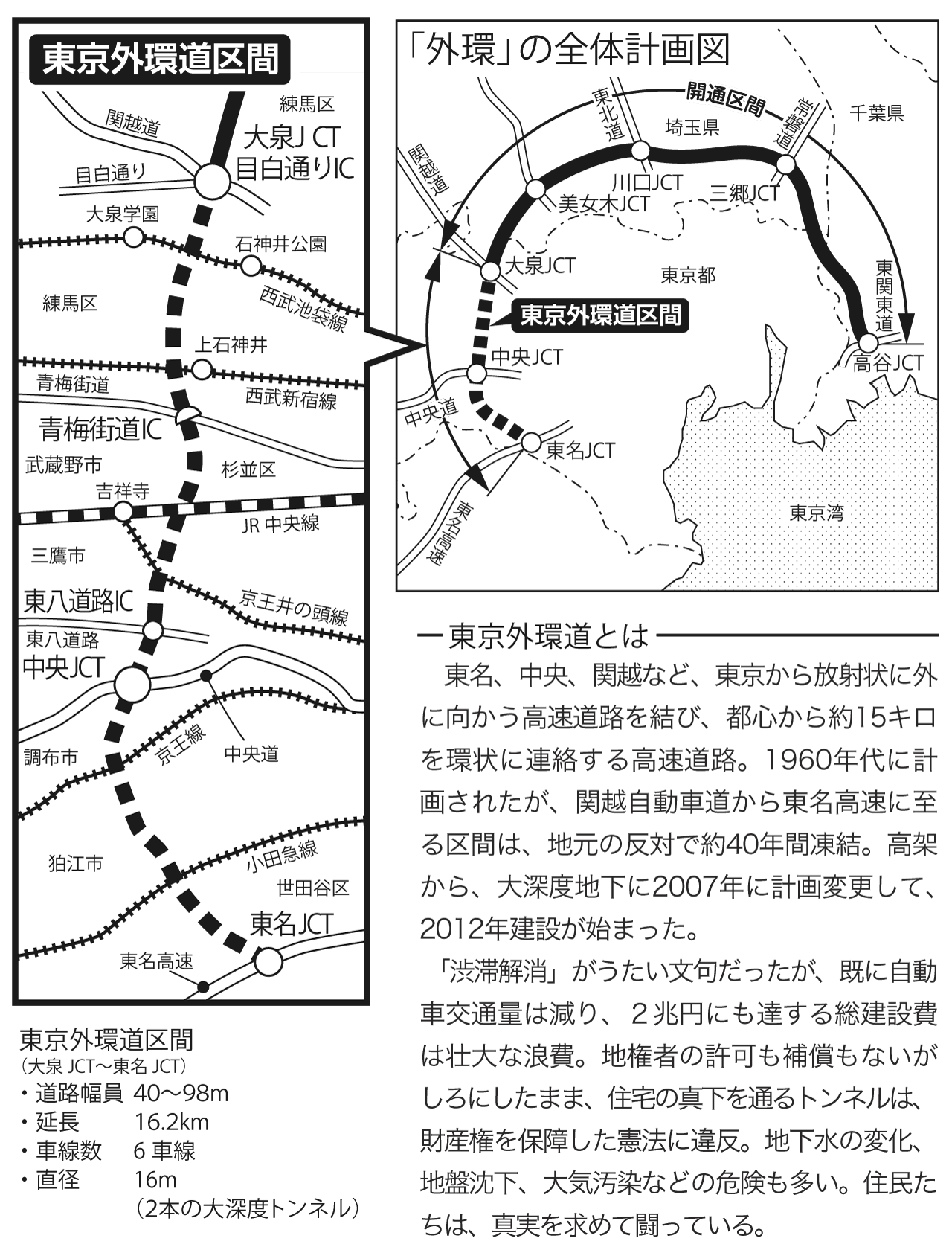

東京外環道問題は、首都圏を皇居を中心に環状の高速道路で幾重にも囲み、常磐、東北、関越、中央、東名、東関東の各高速道路などと放射線状に接続させるという計画の一環です。ちょうど、1964年の東京五輪のころの構想で、1966年に計画決定しました。東京西部の水源、田園地帯、新興住宅地を貫く高架道路でしたが、反対意見が強く、1970年9月、一旦凍結されました。

ところが「開発ブーム」で地価が高騰する中、政府、財界の目は、高層建築とともに、地下開発に向き、地下都市構想などの夢を掲げ、「地上の住民や建築とは関係なく、大深度の地下を自由に使う」構想が登場しました。

1988年5月「臨時行政改革推進審議会」(行革審)の「土地対策検討委員会」報告は「大深度地下の公的利用に関する制度を創設するため検討を進める」などと提言。1998年5月には「臨時大深度地下利用調査会」の答申が出され、それに基づいてつくられた「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」が2000年5月の第147回通常国会で成立しました。

大深度地下法ができるまでには、検討に時間もかかり、問題点も意識されています。最大の問題は日本国憲法第29条で、第1項に「財産権は、これを侵してはならない」とし、第2項で「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」、第3項で「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と規定したこととの関係でした。推進派からいえば、何とか「補償」をせずに大深度地下を使えるようにするにはどうしたらいいかが問題です。

ネックは、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」とし、この範囲は「現実の支配が及ぶ範囲」と解釈するのが通説とされている民法207条で、明治以来積み重ねられてきた法律には、重みもありました。一部には、この民法の規定も改めるべきだ、という意見もあったらしいのですが、300メートルの深さまでの井戸が存在し、温泉井戸も土地所有権を前提にしているなどの現実があるのを無視するわけにはいきませんでした。

結局、「大深度地下に土地所有権が及ぶとの前提」で制度を構築しても公益事業の円滑化などの目的は達成可能とし、「大深度地下に土地所有権が及ばないこととする考え方については…今回直ちに採用するべきものではないと考えられる」(「臨時大深度地下利用調査会答申」1998年5月)として、土地所有権を認めながら、大深度では、実質、地下の土地の使用権を奪う形の法案が計画されました。

調査、研究なく、利便性だけで推進

法案では、①建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さとして政令で定める深さ、②通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤として政令で定めるもののうち最も浅い部分の深さに政令で定める距離を加えた深さ─を「大深度地下」とし、「公共的使用」を可能にしました。「大深度地下」は「通常使用されない」空間で、「地上には影響がない」ということにしました。その深さは、前者は地下40メートル、後者は最も浅い部分に10メートルを加えて政令を決めています。

2000年の国会審議では、衆議院では建設委員会で、3月22日と29日の2日、参議院では国土・環境委員会で5月16、18日の2日、審議が行われました。ともに最後に「討論」が行われましたが、衆議院では中島武敏議員、参院では岩佐恵美議員の両共産党議員が反対討論しただけで可決されています。

中島氏は、①この法案は公共事業の在り方を棚上げして、大都市の地下利用の制度化を声高に推進するものだ、②大深度地下の調査・分析の事例が少なく、十分な科学的、民主的な調査研究をしないまま事業推進を一義にしている、③大深度地下に設置された施設の撤去は困難。未解明な課題について慎重な検討、審査がないままの利用推進は禍根を残す、④大深度地下使用について、事業者と行政機関の協議、調整だけを優先し、土地所有者など国民の意見が反映される保証がない─と述べています。

岩佐氏も、①大深度地下開発は安全の確保や環境保全が特に重要。地盤、構造物の安全性、地下水への影響など未解明なのに、具体的方策がない、②住民には、行政機関と事業者の協議調整後に公告縦覧などをするだけで、住民の意見が反映される保証がない、③国と地方の財政が破局的なもと、公共事業推進ありきの制度をつくるべきではない─と主張しました。

法律が成立後、当時の国土庁大都市圏整備局長・板倉英則氏は政府広報誌『時の動き』(2000年7月号)で、「1人1人の地権者との合意が前提」だと「非常に手間ひまがかかる」と言い、それを解消するため、地権者の権利よりも建設事業者の利便のためにつくった法律であることを隠しませんでした。

計画建設される道路を高架から地下にするなら当然、コースは再検討しなければなりません。しかし、高架の計画をそのまま下ろす形で、2007年4月、東京外環道建設は地下方式に変更、計画決定されました。

前述したように、高架を予定して、田園地帯、水源をたどってつくった路線が、地下で通用するはずはありません。ずさんでいい加減で調査はなおざり。それがいまの事故に続いています。

住民の反対に手を焼いた事業者側は、住民対策に「パブリック・インボルブメント(PI)を取り入れる」として「話し合いの場」をつくりました。「原点に立ち戻り、計画の構想段階から幅広く意見交換を行う」とするPI外環沿線協議会(PI協議会)は、2002年6月から開かれましたが、結局、計画段階、例えば計画の必要性や問題点をどう克服するかについての基本での話し合いはできず、「決裂」しました。人間らしく安全に住み続ける基本的人権や、健康で文化的な生活の保障、自らに関わる場所に関する当然の知る権利といった、本来の「住民参加」の発想は「地権者の了解はいらない」とする大深度地下法とは、全く無縁です。

まじめな住民、いい加減な事業者

私がこの地域(調布市東つつじヶ丘)の住民になったのは、1980年のことでした。妻の両親を引き取ることになって、近くの団地からの転居でしたが、直前になって、外環道の高架下に当たることが分かりました。ちょうど「凍結」の時期。不動産業者は「なかなかできませんから…」と言い、私も「そのときは引っ越しだな」と思っていました。そのうち地域の「外環反対同盟」の人たちに会い、運動の動きを教えてもらいましたが、仕事が忙しくなって運動と離れている間に、高架は地下に変更されました。年金生活者になった何年目かに、外環道工事が動き出していると教えられ国や都への異議申し立てに加わり、事態を改めて知りました。

しかし、道路が私の土地にどんな形で引っかかっているのか、土がどう侵奪され、地盤がどう崩されているのか、誰も何も教えてはくれません。そもそもこれは憲法違反です。

2017年12月、東京外環道訴訟の提訴、翌年11月、筆者が『住宅の真下に巨大トンネルはいらない─ドキュメント東京外環道の真実』(あけび書房)を出版、それから2年、心配していた通り起きた陥没事故、そして空洞発見、メディアの「波」…。事業者は何をするのも秘密主義で、自分たちの仕事をまじめに点検しようとはしません。『住宅の…』の本は確かに私が書きましたが、事業者が教えてくれない材料はみんな仲間がくれました。地中からもれ出る気泡をペットボトルで採取し酸欠を証明したのはKさん、地下のマシンの位置を毎日のように問い合わせていたのはHさんです。自治体は「住民と事業者の間に入る…」と言ってはいますが、どこか日和見です。

筆者の家はもう築後40年でもあり、声高に被害を訴える気はしませんが、3つめの空洞から5メートルくらいしか離れていないわが家も、壁に新しいひびが入りました。ご近所では、「床が傾いてきている」といい、筋向かいのアパートの跡地に建った新築の家も、敷地にずれが出ている、といいます。新しくできた被害者連絡会は補修の基準くらい明らかにせよ、と要求していますが事業者側は集団交渉には応じません。

原発被害の人たちが、引っ越すか残るか、戻るか戻らないかで悩むのと同じ。わずか数年、数十年でも、毎日の生活がある被害者にはこの地は「ふるさと」であり、「埴生の宿もわが宿、珠の装いうらやまじ…」なのです。

地上に無関係のはずの工事で被害が出る。空洞や陥没がこれからどこで起きるかわからない。人権を無視した法制とそこにあぐらをかいたずさんな事業。戦後の「開発至上主義」に乗る事業は、もう限界です。

早い話、この外環道事業が止められないのは、すでに始まっているリニア新幹線の工事と連動しているからだといいます。こうした工事を止めるとすれば、建設会社の存続や、そこで働く多くの従業員の雇用に絡みます。辺野古基地も原発も同じです。

ですが、地球が悲鳴を上げて気候変動が広がり、文明が問われているいま、日本の経済構造全体を考え直し、それこそ「持続可能性」がある方向に、ひとつずつ転換していかなければならないのではないでしょうか。

東京外環道問題はその一つです。