今日、低コスト電源を強調してきた原発は、大事故や耐用年数切れによって休止・廃炉が相次ぎ、電源別構成比を大幅に減少させています。しかし、原発の負の遺産である「核のゴミ」処分は未解決のままです。今、処分場選定に応募した北海道の「自治体」が揺れ動いています。

高コストの原発は役割を終えつつある

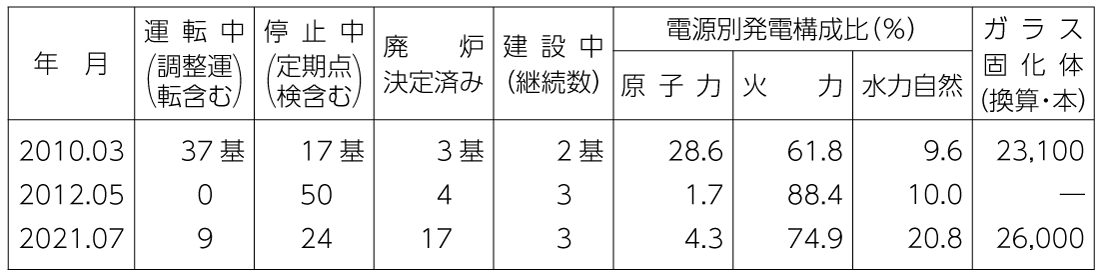

東日本大震災を契機に、それまで54基が稼働していた原子力発電所(以下、原発)は、休止・廃炉が相次ぎ、大幅に稼働数を減らしています(表1)。また、かつて総発電量の30%前後を占めていた原子力は4%台にまで低下してしまいました。

*ガラス固化体:原子力発電所の使用済核燃料を再処理し、ウランやプルトニウムを取り出して残る放射能レベルの高い廃液を、ガラス原料と高温で融かし合わせ、ステンレス製の容器(キャニスター)のなかで冷やし固めたもの。

本年7月12日、経済産業省は2030年時点での電源種類別発電コストについて試算を示しました。それによると、原発は安全対策や廃炉・賠償などに費用がかさみ、太陽光や液化天然ガスのコストを上回るとされました。これまでも原発のコスト高は多くの有識者によって試算され、指摘されてきました。政府はようやく原発のコスト優位性の喪失を認めたのです。これに原発敷地内などに保管されている使用済み核燃料約1・9万トン(ガラス固化体換算2・6万本)の処理費用を加えるとさらにコスト高が加速されることになります。

すでに欧米先進諸国では原発から再生可能エネルギー重視へと政策転換を図っており、Eでは2030年に再生エネルギー割合40%を目指しています。原発は斜陽産業とされ、その役割を終えつつあります。しかし、政府は既存原発の60年稼働を検討し始めています。また、「運転時にCO2を排出しない原発の再稼働は必要である」との「原発神話」維持の声も依然として根強いものがあります。ですが、それ以上に原発がもたらした負の遺産=核のゴミ処分の方が問題としては大きいことを認識すべきです。

破たんした「核燃料サイクル」計画

「原発神話」にしがみつく電力業界などの意向を受け、政府は依然として原発から排出された「使用済み核燃料」を再処理し、そこから「新燃料」を取り出し再び原発で利用する「核燃料サイクル」計画を放棄していません。その主な理由は次のようです。

電力会社は原発立地自治体に対し、運転後の使用済み核燃料は冷却期間が過ぎれば青森県の再処理工場へ搬出し処理をするので、使用済み核燃料は地域に残らず安全と約束してきました。このため、1993年、電気事業連合会などは青森県六ヶ所村で工場建設を開始しました。完成は1997年度を予定していましたが、トラブルが相次ぎ、建設から28年が経過したにもかかわらず未だに稼働していません。また、青森県との約束では、再処理時に排出される「核のゴミ(ガラス固化体)」は県外の「最終処分場」へ搬出し、危険なものは県内に一切残さないとしています。

この再処理によって得られた「新燃料」は新型の原子炉「高速増殖炉もんじゅ」で使用することになっていましたが、事故が相次ぎ、2016年には廃炉となりました。今や、再処理で「新燃料」を作り出しても使う施設が存在しません。やむなく既存の原発4基で使用することになりましたが少量にすぎません。「再処理施設」は稼働せず、「もんじゅ」も廃炉となり、「核燃料サイクル」計画は完全に破たんしてしまいました。しかし政府は、再処理工場は必ず稼働しますと言い続けなければなりません。なぜならば、稼働できなければ、全国から集めた「使用済み核燃料」は搬出先に返還しなければならないからです。今更そのようなことは不可能です。いわば、原発地域と青森県の両方が成り立つような「方便」で問題の先送りを図ってきた矛盾があらわになったということです。

核のゴミ「最終処分場」問題の経緯

原発が稼働し続ける限り、使用済み核燃料は増え続けます。青森県の再処理工場と全国の原発敷地内の「使用済み核燃料プール」は満杯状態です。ここに政府は再処理工場の稼働と最終処分場の建設を急がなければならない理由があります。

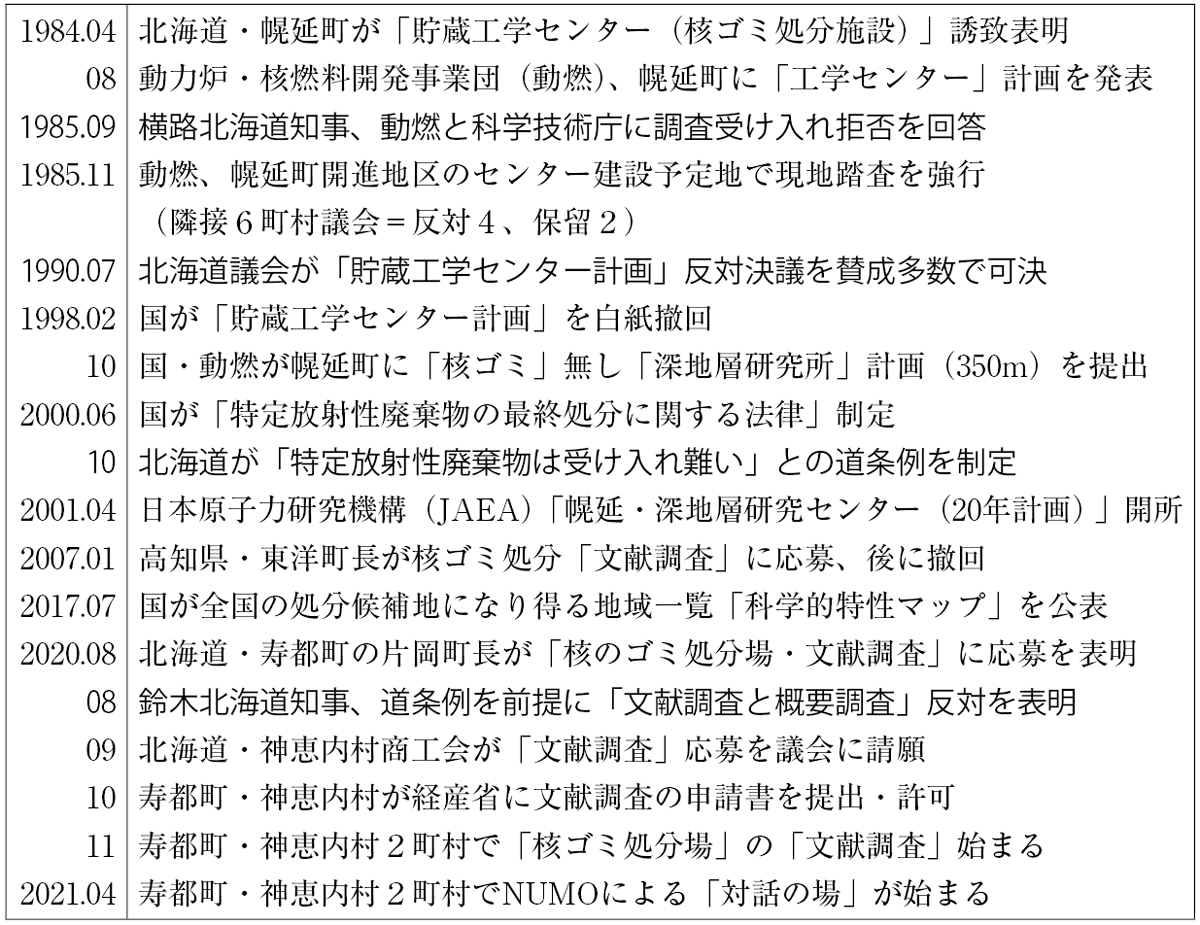

1984年、最終処分地として最初に誘致表明を行ったのが北海道幌延町でした(表2)。しかし、クリーンな大地を汚すなという道民の反対行動はまたたくまに広がりを見せ、北海道知事も最初から受け入れ拒否を表明しました。また、幌延町に隣接する6町村議会のうち、4町が絶対反対、2町村も保留だったのが決定的でした。1990年には北海道議会が反対決議を可決するに至り、誘致計画は窮地に陥りました。

1998年2月、道民・隣接自治体・知事・道議会の反対包囲網にあって、国と動燃はついに「処分場計画」の白紙撤回を表明し、その代替策として、「核ゴミ無し」の研究センター(地下350メートル)設置を提案してきたのです。北海道では、万が一を想定して、2000年に「特定放射性廃棄物は受け入れ難い」との条例を制定し、2001年にセンター計画を受け入れました。これによって、北海道の「核ゴミ処分場」問題は終焉したかに思われました。

北海道における「核ゴミ処分場」問題の再発

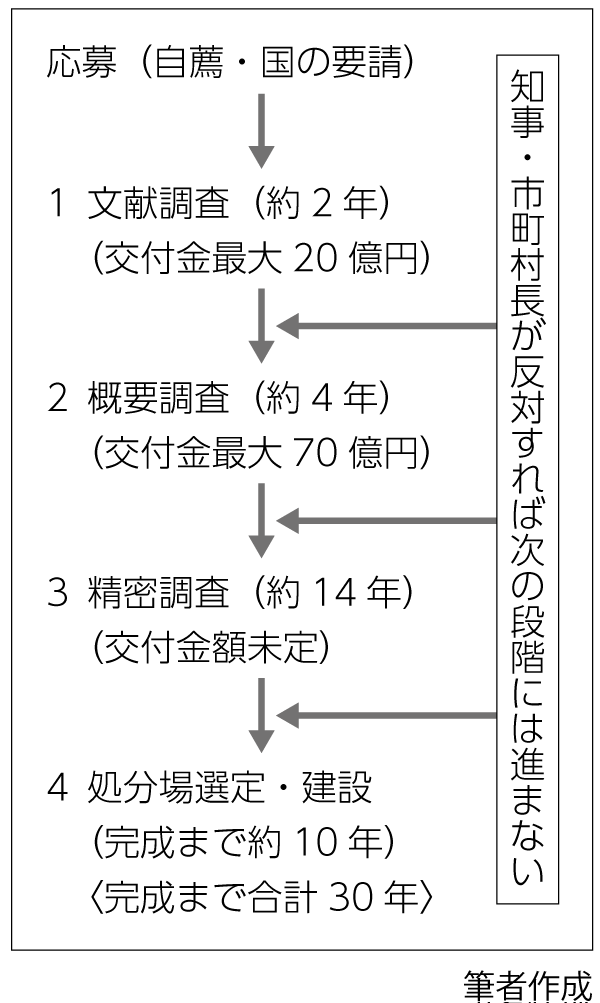

2000年6月、政府は対象廃棄物の特定、地層処分の方法(地下300メートル以深に埋設)、処分場選定のプロセス(表3)、担当組織(原子力発電環境整備機構=NMO)などを明確にした「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」を制定し、対話路線を中心に選定問題に対処しようとしました。しかし、それは表面的で、国家権力を背景にした政策遂行の本質は変わらなかったのです。

それは2007年の高知県東洋町の例で明らかです。町長がNMOと事前に綿密に打ち合わせをし、住民や議会には秘密裡の突然の「核ゴミ処分場」の誘致表明でした。幸いにも首長のリコールと町長交代によって事なきを得ましたが、北海道寿都町や神恵内村の場合も似たような動きでした。寿都町の場合は、町長とNMOが1年以上も前から打ち合わせを行い、2020年8月に突然の誘致表明、直後に議会の多数で押し切るというやり方でした。神恵内村の場合もNMOと商工会が調整をして議会に陳情、議会が賛成多数で誘致を表明、村長が容認するという方法でした。しかし、両町村ともに議員数は10人以下で、その過半数で決めたということですから、首長を含めてわずか5人前後の意向で地域の将来が決められたということになります。住民説明会は集落ごとに行われましたが、それはNMO主導の専門的で一方的な話し合いに終始したようで、自由な意見交換とはほど遠い内容だったのです。そこに「地域民主主義」は存在しませんでした。

「文献調査」のねらいと問題の解決を目指して

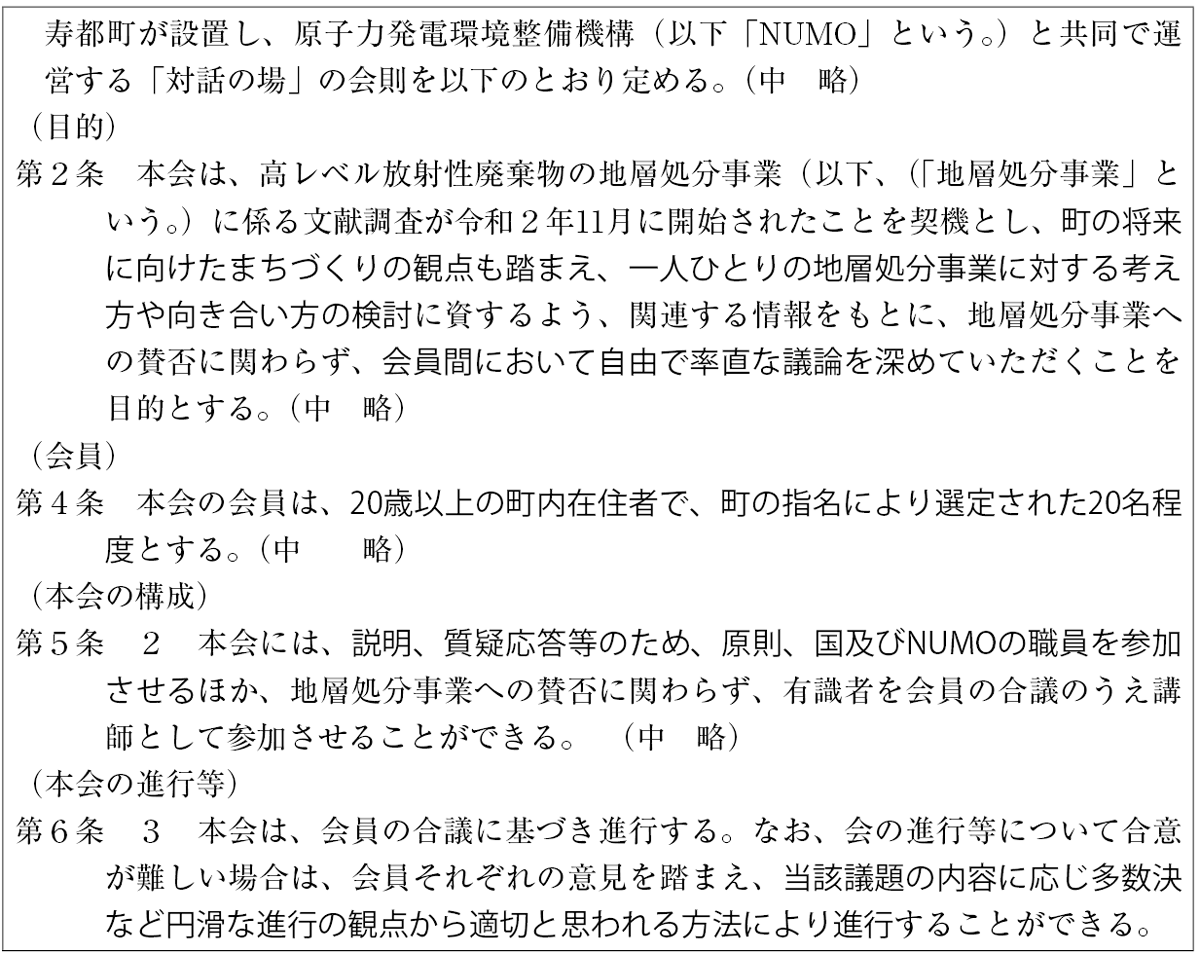

2020年11月から両町村で「文献調査」が始まりました。本来「文献調査」は「活断層や火山の活動記録」などを資料で調べることですが、それは2017年に公表された全国処分候補地一覧「科学的特性マップ」で明らかになっています。文献調査には別の目的があったのです。それは2015年に策定された「最終処分に関する基本方針」で決められたもので、「対話の場」を設置し、住民に「処分場問題」をひろく理解してもらうというものです。いわば、文献調査に名を借りた「NMO」による多数派工作のための宣伝の場を公的に設置するということに他なりません。

表4は「対話の場」の会則の重要な部分の抜粋です。寿都町での最初の「対話の場」は4月に行われましたが、この会則の内容をめぐって「場」は紛糾し、対話に入ることなく解散となりました。問題となったのは、第2条の「町の将来に向けたまちづくり」、第4条の「町の指名により選定された20名程度」、第6条の「多数決」などです。自由に「対話」をするといいながら、町が恣意的に選んだ少人数で町の将来を決めるという、およそ民主主義とはかけ離れた「場」の設定といわざるを得ません。そもそも、自由な対話に「会則」は必要ないのです。

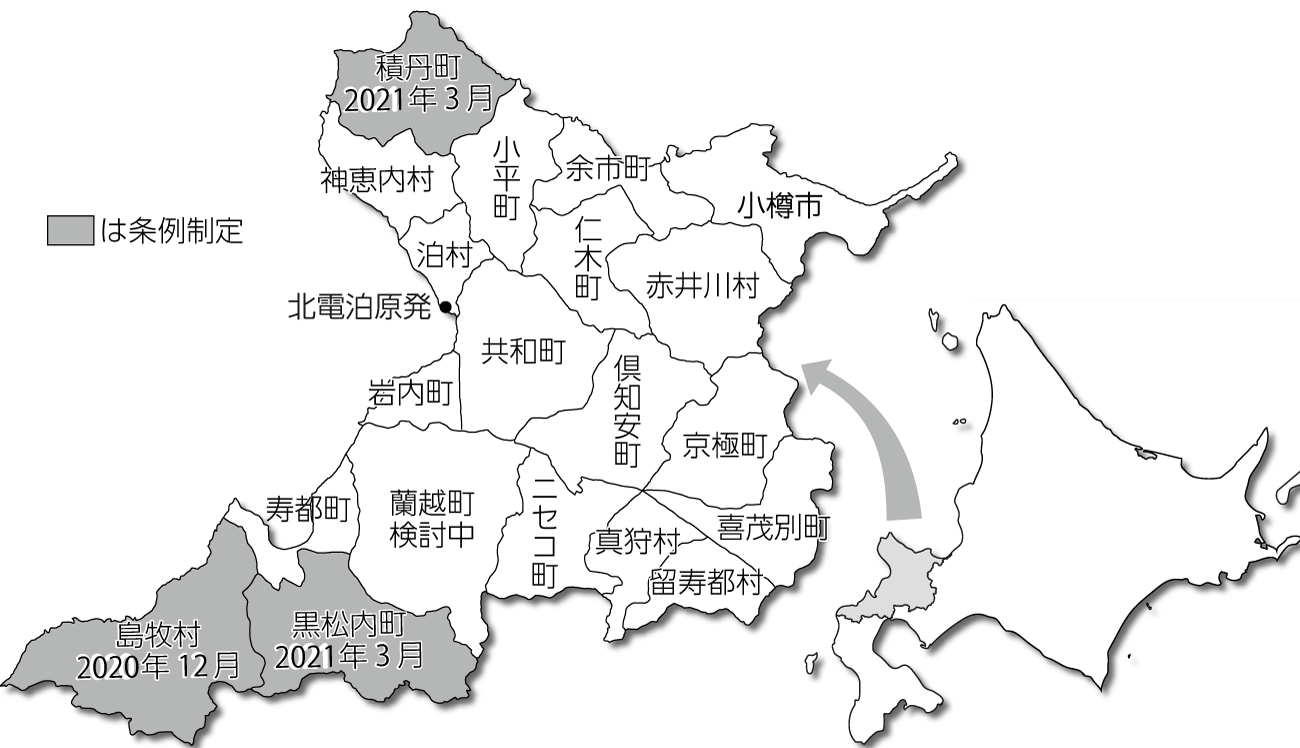

周辺自治体は、危険な「核ゴミ処分場」調査をめぐっての寿都町と神惠内村やNMOの非民主的な進め方に対して、「核抜き条例」の制定で対抗しようとしています。図はこれまでに「核抜き条例」を制定した町や村を示したものです。今回の「文献調査」では知事の反対意見や「受け入れがたい」とした道条例は効果を発揮しませんでした。しかし、次の「概要調査」時には、道知事の意向や隣接自治体の反対行動は、幌延町周辺自治体の反対表明と同じ効果を発揮するものと考えられます。今、必要なことは多くの隣接自治体が「核抜き条例」制定などで反対の意思表示を行うことです。また、10月には寿都町長選挙があります。幸いにも反対町議が多くの町民から推されて立候補を表明しました。今こそ選挙によって地域に民主主義を取り戻す好機です。有形・無形の支援をお願い致します。

*核抜き条例:自治体への核のゴミ(原発から出る高レベル放射性廃棄物)の持ち込みを拒否する条例。道内179市町村のうち、60以上が核抜き関連の条例や意見書・決議を可決している(北海道新聞2021年5月1日付)。

北海道・泊原発内には「使用済み核燃料」が約1000体保管されています。他地域から受け入れない道条例は順守しなければなりませんが、保管されている「核のゴミ」をどうするのかの問題は依然として残っています。これは全国の原発地域に共通する問題です。全責任は国や電力会社にあることはいうまでもありません。しかし、他に搬出できないとなれば、道内に置くしかありません。2012年9月に出された学術会議の提案は「原発稼働ゼロにして、これ以上『核のゴミ』を増やさない『総量規制』、そして当面は地域で監視保管し、50年程度をかけて納得のいく方策を考え出す『暫定保管』」が中心で、最も現実的なものと考えられます。

原発が商業的に稼働し始めてから50年以上が経過しましたが、「トイレなきマンション」といわれた「核ゴミ処分」問題は何一つ解決していません。そうであるならば、いま、急いで処分地を決める必要は何もないのです。あと50年は待てるはずです。

【注】

- 1 寿都町の動きについては、本誌2020年12月号の@NEWS「小田原稿」を参照されたい。

- 2 経済産業省「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」(2015年5月22日・閣議決定)