ウクライナの原発危機および原発自治体アンケート調査が浮き彫りにしたもの

ウクライナでの原発への攻撃・占領は、原発の危険性をあらためて示しました。昨年末から京都自治体問題研究所・原子力災害研究会で取り組んできた原発立地・周辺道府県へのアンケート結果と併せて報告します。

■原発大国ウクライナと原発攻撃

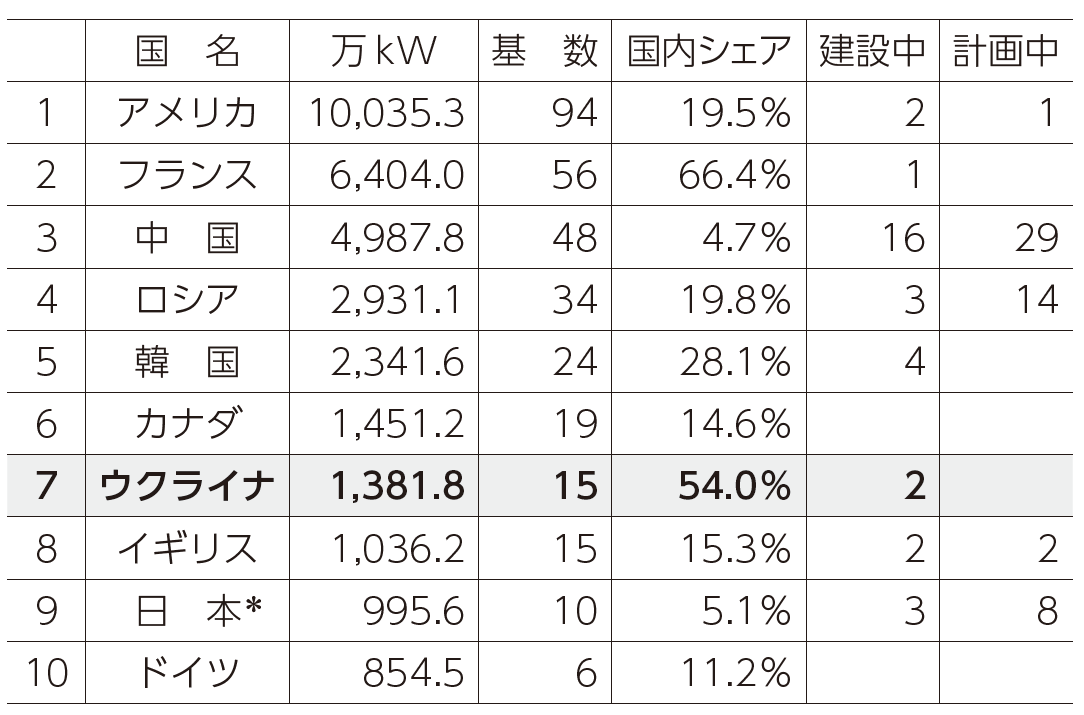

ウクライナは4つの原発サイトに15基の原子炉を有する世界第7位の原発大国です(表1)。さらにチョルノービリ原発には事故を起こした4号機以外に1~3号機がありました。全てがソ連時代に設計・建設されたものです。国内の総発電量に占める原子力発電量は54.0%、フランス66.4%、スロバキア56.2%に次ぐ3位の依存率です。火力発電量は全体の約35%です。燃料の石炭は2014年のクリミア半島・ドンバス地方での紛争により東部からの確保が困難になり、その後も石炭不足が続き、エネルギー、とりわけ電力資源の安定確保は重要課題で、その中心に原発が据えられました。

陸続きのヨーロッパの電力網は複数国にまたがり、西側諸国はENTSO-E(ヨーロッパ送電システム)、ロシアやベラルーシ、ウクライナはロシアを中心とした電力送電網IPS/PS(総合電力システム/ロシア統一電力システム)に接続され、ウクライナはロシアから一部電力輸入をしていました。電力、ガスなどのエネルギー源の多くがロシアの影響下にあり、その確保は経済問題にとどまらず、安全保障問題として重要な意味を持っています。

ウクライナは2014年以降、ロシアからの石炭輸入、核燃料依存から脱却し急速にアメリカ原発企業依存とEエネルギー市場との連携・統合へと突き進んでいました。

アメリカWH社からの核燃料供給、小型原子炉の開発・導入、ロシアに移送していた使用済み核燃料の貯蔵施設建設、WH社との300億ドルの原発建設独占契約、2023年にはロシア側の電力網からヨーロッパの電力網への切り替えを予定しており、ロシアの軍事侵攻は準備試験の日に行われました。

■ロシアの侵略が鮮明にした原発の危険な役割

チョルノービリ原発は34日間ロシア軍の支配下におかれ、211名の技術スタッフや警備員は監視下で肉体的・精神的に疲労、機器の修理や定期的メンテナンスも実施されないという極めて危険な状態にありました。外部電源喪失の危機にも直面しました。敷地内には2000年までに順次停止した1~3号機と国内で稼働しているザポリージャ原発以外の3原発からの使用済み核燃料貯蔵施設がありました。

ロシア軍の攻撃後、占拠されているザポリージャ原発は、6基の原子炉、合計600万キロワットの出力を持つヨーロッパ最大、世界3位の原発サイトです。

ザポリージャ原発への攻撃・爆発は最も危機な局面を生み出しました。サイト内には原発6基20年間分の使用済み核燃料貯蔵施設があり、万が一破壊もしくは冷却不能となれば、チョルノービリ4号機爆発時以上の放射性物質の拡散の危険がありました。エネルゴアトム(原子力発電公社)、放射線防護委員会、IAEA(国際原子力機関)などが相次いで最大級の警告を発しました。

ロシア軍による原発への攻撃・占領は、①原発が自国と世界に向けた「核兵器」であること、②軍事攻撃に対する防御は不可能であることを明らかにしました。

エネルゴアトム社のトップが、「原発施設は周囲がフェンスで囲まれ、監視装置、セキュリティ機器が備わり、核物質がある。しかも、ウクライナ人運転員たちは危険なので内部では反撃してこない。更に施設内には様々な機器、電力、兵士が使える食堂や休憩場所もあり、敵地にあって最も安全かつ有効な軍事基地として使用している」と述べているように、原発施設全体が極めて有効な軍事基地として機能することも明らかになりました。

原発サイトへの攻撃は、限定的範囲で比較的小規模な攻撃であっても、その影響と損害は大きく、広範囲に及ぶことが証明されました。原子炉本体を破壊する必要はなく、変電所など送電網を壊滅することなく、原発を軍事的支配下に置くことの軍事的、戦略的重要性が示されました。

■ウクライナ原発危機に反応した原発自治体

日本には世界最大の柏崎刈羽原発821.2万キロワットがあり、福井県若狭地域には50キロメートル×10キロメートル程の範囲に14基、1128.5万キロワットの原発が世界で最も集中立地しています。ウクライナの原発危機は日本の課題そのものといえます。軍事侵攻で最大の危機に直面したのは、使用済み核燃料貯蔵施設で、福島第一原発事故時の4号機を想起させます。

日本でいち早く反応したのは最大の原発立地県である福井県の杉本知事でした。

3月8日、北朝鮮による攻撃を念頭に「稼働中の原発が狙われた際の迎撃態勢に万全を期すこと、嶺南に自衛隊基地の配備をお願いしたい」と岸防衛大臣に緊急要請、会談内容は非公開でした。自民党は自衛隊法改正で平時から自衛隊が原発警護できるように検討を始めました。

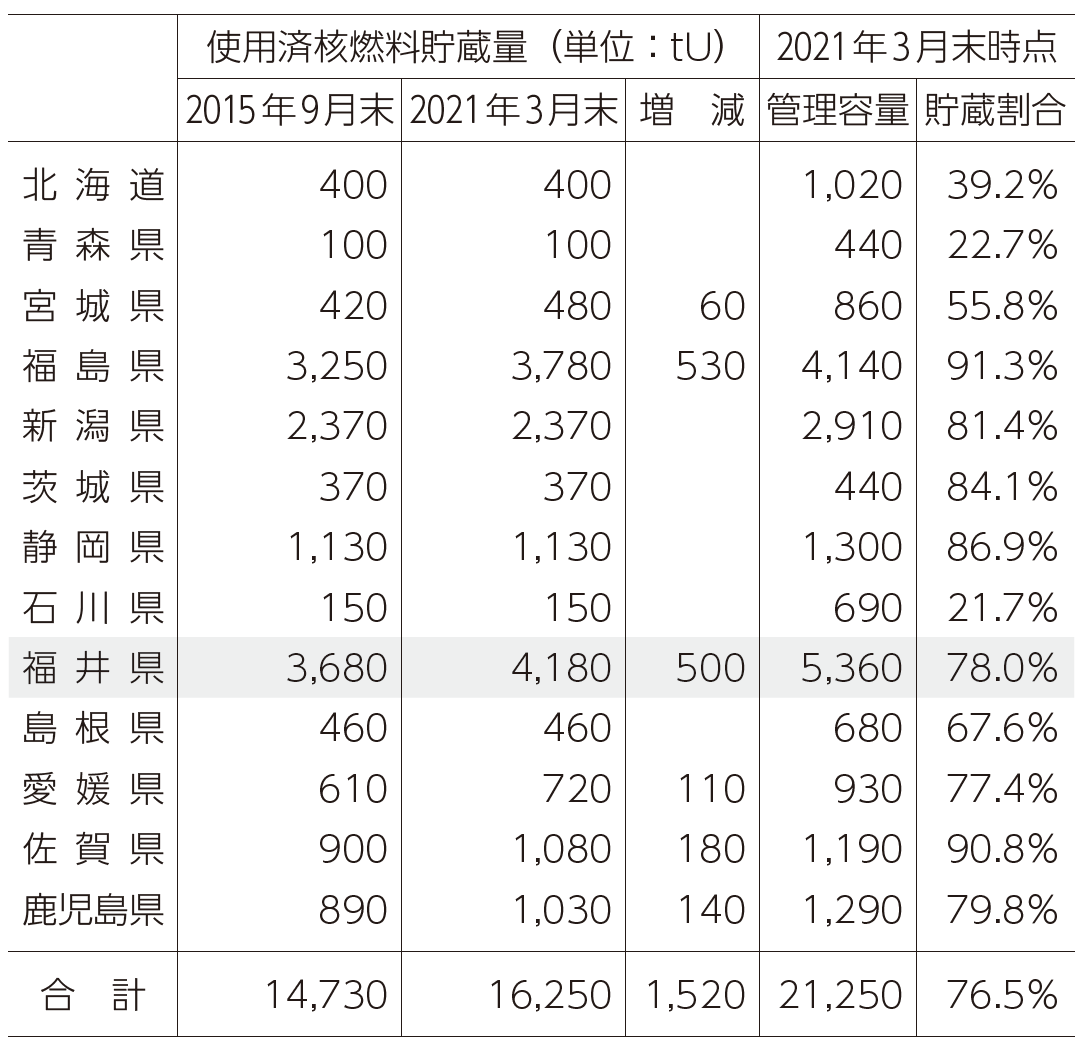

福井県には15基の原発が生み出す4180tU(トンウラン)もの使用済み核燃料が貯蔵されています(表2)。停止中、廃止措置、廃炉作業中であっても、原発内に保管されている使用済核燃料は膨大な崩壊熱と放射能を長期にわたって発しつづけます。

原子力災害による住民の安全をハード対策「特定重大事故等対処施設工事」と「自衛隊基地配備」による防衛で確保することが困難であることは大規模災害や軍事侵攻が証明しています。

■原発自治体調査アンケート

現在我が国の原発は再稼働中10基、審査済・申請中・建設中で停止状態26基、廃炉決定済26基があります。原発の立地・周辺自治体と住民にとっては、原発が存在すること自体がもたらす危険性から逃れることができません。しかも、避難計画は、原子力規制の対象とはなっておらず、防災基本法と原子力災害対策特別措置法に基づき、作成と実施について地方自治体に全責任が負わされています。

京都自治体問題研究所原子力災害研究会では各地の自治体問題研究所の協力をえて全国の原発立地・周辺の道府県自治体の調査を実施し、避難計画における行政の対応力、問題点と課題を調べることにしました。

〈調査対象自治体〉

①原発立地道県 13道県(回答11道県)

②原発周辺府県 9府県(回答 6府県)

〈調査票の内容 全50問〉

①自治体の原子力災害対応組織(問01~12)、②広域避難(問13~28)、③予測システム等(問29~35)、④安定ヨウ素剤(問36~45)、⑤屋内退避(問46~50)

4月末時点で立地自治体の新潟県と石川県の回答を待っている状態ですが、すでに回答されている内容から自治体の原子力防災の体制と放射線防護の後退について記します。

■原子力防災体制の貧困

原子力災害対策、避難計画の作成、実施にかかわる自治体の担当部署について知らされることはありませんでした。

①原子力防災担当組織は、立地自治体では防災・危機管理の部署の下に原子力安全対策課(12/13自治体)、危機対策課(石川県)があり、職員配置は、県庁がにある島根県35人以外は、14人~20人となっています。そのほかに専門職を中心とした放射線監視センターが設置されています。周辺自治体では鳥取県の11人以外は4~7人の配置となっています。

②職員の平均在任期間は一般の行政職員と同じ約3年間で、原子力災害の特殊性や専門的知識を有する職員の育成や継承が重視されていないことがわかります。

③立地自治体では専門家(原子力・原発の専門的知識、関連企業・研究施設の実務経験、大学・大学院で原子力関係学科を専攻等)は常勤で複数配置されていますが、周辺自治体では富山県と鳥取県以外は配置されていません。

④一般職員を対象とした原子力災害対策の研修は、立地自治体でも4自治体しか実施されず、ほとんどの自治体で研修さえされていないのが現状です。

⑤福島第一原発事故時には立地・周辺自治体の多くが長期にわたる役場庁舎移転を余儀なくされましたが、原子力災害時の庁舎移転計画は全く立案されていません。内閣府が推進し自治体が作成するBCP(業務継続計画)は、大規模地震を想定したもので原子力災害については全く想定されていません。

このように非常に少ない人員、3年ごとに入れ替わる人事異動、限られた回数と内容の研修、周辺自治体には専門家も配置されない中で、未経験者を含め、人口(最大は茨城県約94万人)を対象に広域にわたる計画を立案し、避難訓練等を実施しているのが現状です。原発からの距離ではなく立地自治体か周辺自治体かの違いによっても体制が大きく異なっています。

今後、各地域において当該の市町村単位での調査を行い、問題点を明らかにする必要があります。

■住民防護対策の後退と変質

今回の自治体アンケートと地域の取り組みを通じて、国が住民と行政に対して放射線防護対策を次々と後退させ、実効性のハードルを下げることによって、計画の実行性があたかも高まったかのようにしていることが明らかになっています。

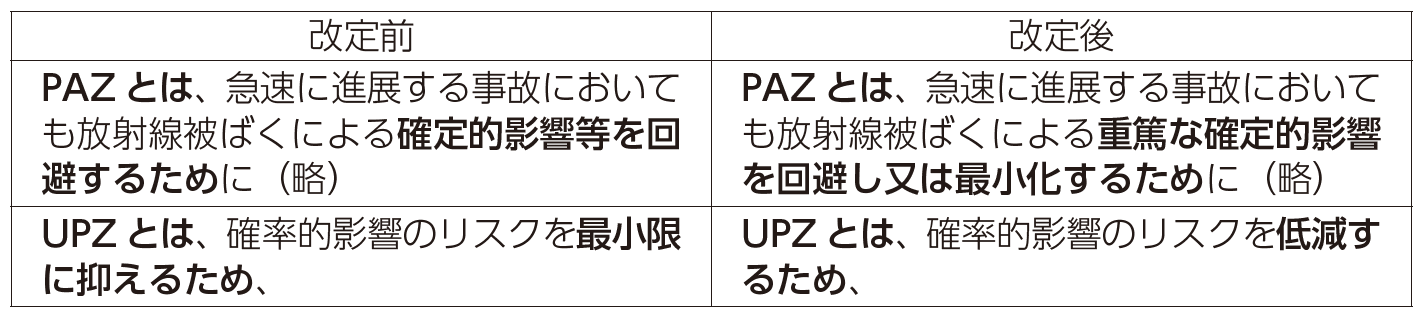

その出発点となったのが原子力規制委員会による2018年の「原子力災害対策指針全面改正」による大改悪でした。従来放射線被ばくに対してPAZで「確定的影響等を回避」、UPZで「確率的影響のリスクを最小限」としていた防護を単なる努力目標に変質させました(表3)。

①内閣府はUPZでは「屋内退避で安全」「すぐに逃げる必要はない」と強調し始めました。しかし、外部被ばくの低減効果は木造家屋でかなり低く、どんな家屋も数時間以上屋内退避が続けば、放射性プルームの侵入・残留の合計が屋外の値とほぼ同じになり、内部被ばくの低減効果が無くなります。しかも安定ヨウ素剤は配布されません。木造、RC(鉄筋コンクリート造)の数の把握もできていません。

②2021年4月内閣府は、避難退域時検査(スクリーニング検査)等の資機材を整理する方針を道府県に示しました。中でも、自治体職員が中心的に担う避難退域時検査要員用の不織布防護服について「着用は不要」とし、さらに住民用ゲートモニターや車両用ゲートモニターも臨時交付金の対象外とするので「申請しないこと」の通知をだしました。除染マニュアル等の検討・見直しをすることなく、一方的に財政措置を打ち切ることで資器材を廃止するという事態が生じています。

③災害時に最前線で緊急時対応をする国・自治体職員、指定公共機関職員、病院や福祉施設等の保健医療関係者、輸送にあたる運転手、インフラ復旧・維持にあたる民間事業者等は防災業務関係者と位置づけられます。しかし、原子力災害対策指針では「防災業務関係者の放射線防護に係る指標は、放射線業務従事者に対する線量限度を参考とする」と定め、国は「参考」を示しただけで、その基準は自治体に任せています。福島第一原発事故から11年を経た現在でも、事故対策の最前線の防災業務関係者の防護基準は明らかになっていません。立地自治体アンケートの中でも、防災業務関係者の防護基準の法令化等を国に要望する意見も出されました。

■自治体の役割

憲法には第11条基本的人権、第13条幸福追求権、第22条居住・移転・職業選択の自由権、第25条生存権、第29条財産権が定められています。地方自治法第1条の2は自治体は「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」としています。しかし、福島第一原発事故の現実はこれらの内容を真っ向から否定するものでした。

避けることのできない現実に自治体と首長、議会がどのような立場で向き合うのかは決定的に重要です。「安全な避難計画」を実現することは困難です。しかし可能な限りの防護対策と安全を確保するための避難措置を講じることは避けることのできない自治体の課題といえます。国は、自治体の対応能力に限界があるにもかかわらず避難計画を評価・審査せず、逆に放射線防護対策を後退させてきました。避難計画を原子力規制の対象としない状況で、自治体は避難計画を作成するだけではなく、その実効性と実現可能性を住民、専門家とともに検証し、問題点を示し国の責任と対応を厳しく問うことが求められます。