はじめに

日本社会では、移民や移民ルーツの人びとの定住化の進展にもかかわらず、国レベルの統合政策は十分なされてきませんでした。こうしたなか、市民社会や自治体が、かれらの日常生活の課題に対応してきました。一方で、2010年代に入って管理制度や受け入れ政策などの法制度・政策の変更が行われ、またそうした変更にも規定されながら、日本に暮らす移民の構成も変化してきました。これらの変化により、移民の定住化や統合政策の不作為という観点のみでは捉えられない現実が生じています。そこで本稿では、2010年代以降の移民の構成やかれらを取り巻く政策・社会環境の変化を後づけ、その上で今日における地域社会の「共生」の課題を展望します。

1990−2000年代における移民の定住化と統合政策の不作為

20世紀末以降、地域に暮らす移民の生活課題の解決や権利保障を目指す取り組みが主にかれらの集住地域でなされるようになりました。まず、在日コリアンらが集住していた大阪をはじめとする関西地域や神奈川県などでは、1980年代の指紋押捺闘争を経た後、地域レベルでかれらの権利を保障しようとする取り組みが展開されるようになっていました。その後、日系人や国際結婚女性など移民の増加を経験してきた地域でも、かれらが直面する生活課題や地域の摩擦などの課題が認識されるようになりました。とりわけ1995年の阪神淡路大震災をきっかけとして、災害時の移民支援の重要性が認識されるようになると同時に、「多文化共生」という理念が人口に膾炙するようになりました。また、移民の定住化が進むにつれ、子どもの教育、社会保障、地域参加など課題も多岐にわたるようになりました。

こうした課題に対し、市民社会や先進的な自治体が取り組みを進める一方、国の対応はなかなか進みませんでした。2001年には日系人らが集住する自治体を中心に「外国人集住都市会議」が立ち上げられ、情報共有や国への要請などが行われるようになりました。この背景には、国による政策の不作為によって放置されている移民たちの日常生活に関わる課題を、自治体行政が必要に迫られて対応するという現実がありました。

その後、国もようやく重い腰をあげ、2006年に総務省が「地域における多文化共生推進プラン」を策定しました。とはいえ、移民を権利主体、地域住民として位置づけかれらの統合を推進するためには十分な政策とはいえませんでした。移民の定住化が進む一方、国レベルの統合政策の不在によりかれらが直面する構造的な課題が放置されてきました。たとえば、子どもの不就学や、リーマンショック時の日系人の大量解雇などは、こうした政策的不作為の帰結といえるものでした。

このような統合政策の脆弱さは現在に至るまで続いており、すでに数十年にわたって日本に暮らす移民たちの社会移動を困難にし、不安定な地位へと押し留める効果をもたらしています。たとえば、1980─90年代に移民した人たちは、すでに高齢期に差しかかっていますが、長期にわたる不安定雇用の結果、十分な年金を受け取れない可能性が高いのです。顕在化しつつある高齢者の貧困もまた、不十分な統合政策に起因しているといえるでしょう。

2010年代以降における移民の構成の変化

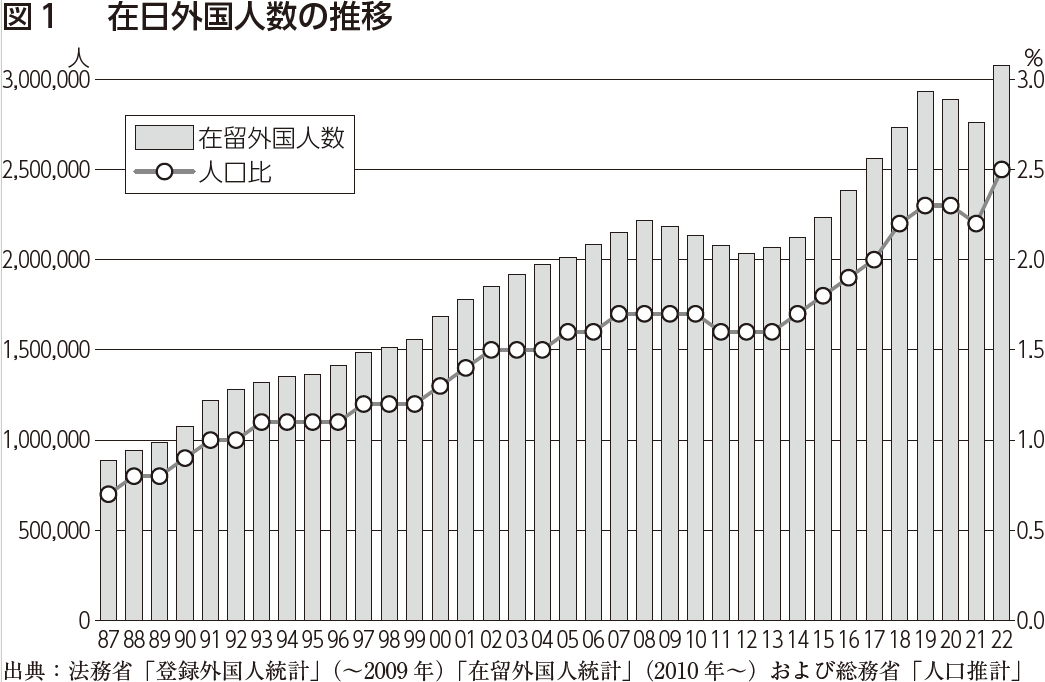

一方で、2010年代以降、移民の定住化という観点からのみでは捉えられない局面が目立つようになっています。この時期、すなわちリーマンショックから東日本大震災にかけて、日本社会は、外国籍人口の減少を経験しました(図1)。現在から振り返れば、この外国籍人口の停滞期は、日本の移民受け入れの転換期ともなったように思われます。というのも、2012年以降、外国籍人口は再び増加に転じ、2023年6月には住民登録をしている外国籍者だけでも322万人と過去最高になったものの、その内実は2000年代までと異なる点が見受けられるからです。具体的には、以下のような変化があります。

第一に、外国籍者の居住が多様な地域に広がるようになりました。2012年と比較すると、2022年の外国籍人口は1・5倍強に増加しましたが、その増加率は都道府県によって違いがあります。この間に増加率が2倍を超えているのは、沖縄、熊本、鹿児島、北海道、宮崎です。加えて香川、佐賀、埼玉、島根も1・8倍を超えています。人口に占める外国籍人口の割合は東京、愛知、群馬など関東、中部地方が高いですが、増加率で見れば、九州や北海道、四国などでの高さが目立ちます。この背景には、高齢化などで非都市圏を中心に労働力人口が減少し、その減少を埋める方策として移民労働者の受け入れが進められてきたことがあると考えられます。

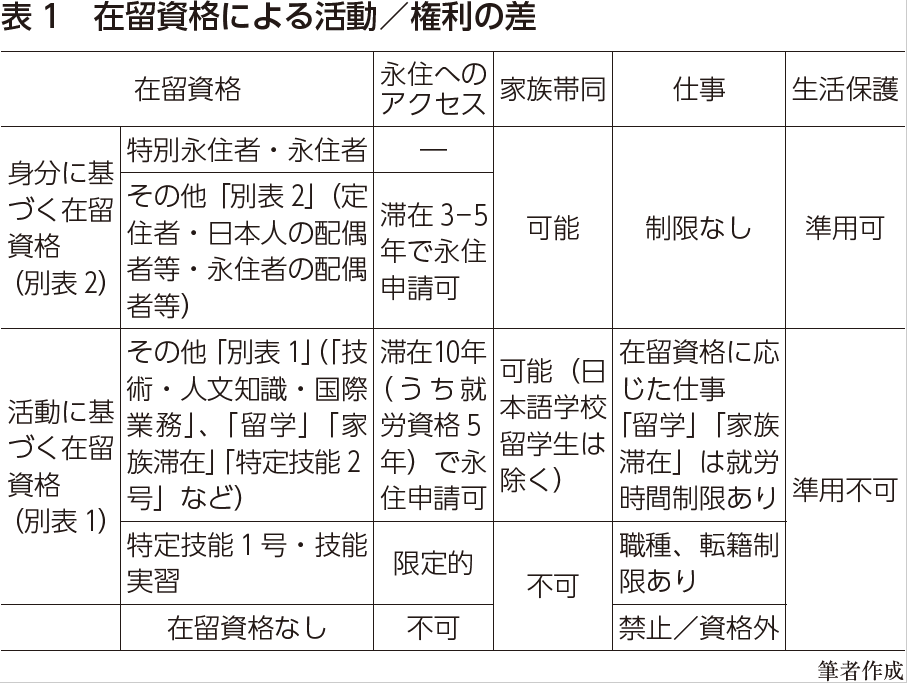

第二に、2010年代以降、より不安定な在留資格をもつ移民が多くなっています。日本に暮らす外国籍者には在留資格が付与されますが、この在留資格は移民の人たちの生活を規定する効果をもっています。在留資格は全部で29種類あり、大きく「活動にもとづく在留資格(別表1)」と「身分にもとづく在留資格(別表2)」の二つに区分されます。「別表1」は就労や留学といった日本で行う「活動」にもとづく資格であるのに対し、「別表2」は日本人との家族関係など「身分」にもとづく資格です。ここでは、権利の内実によって、「別表2」を永住がすでに認められている「永住者」「特別永住者」とそれ以外、「別表1」を家族帯同が認められない「技能実習」「特定技能1号」とそれ以外にそれぞれ分けてみましょう。あわせて、「在留資格なし」も加えて主な権利の差を示したのが表1です。そこからわかるように、「永住者」「特別永住者」→その他「別表2」→その他「別表1」→「技能実習」「特定技能1号」→「在留資格なし」の順に、権利は制限され、より不安定な地位となります。

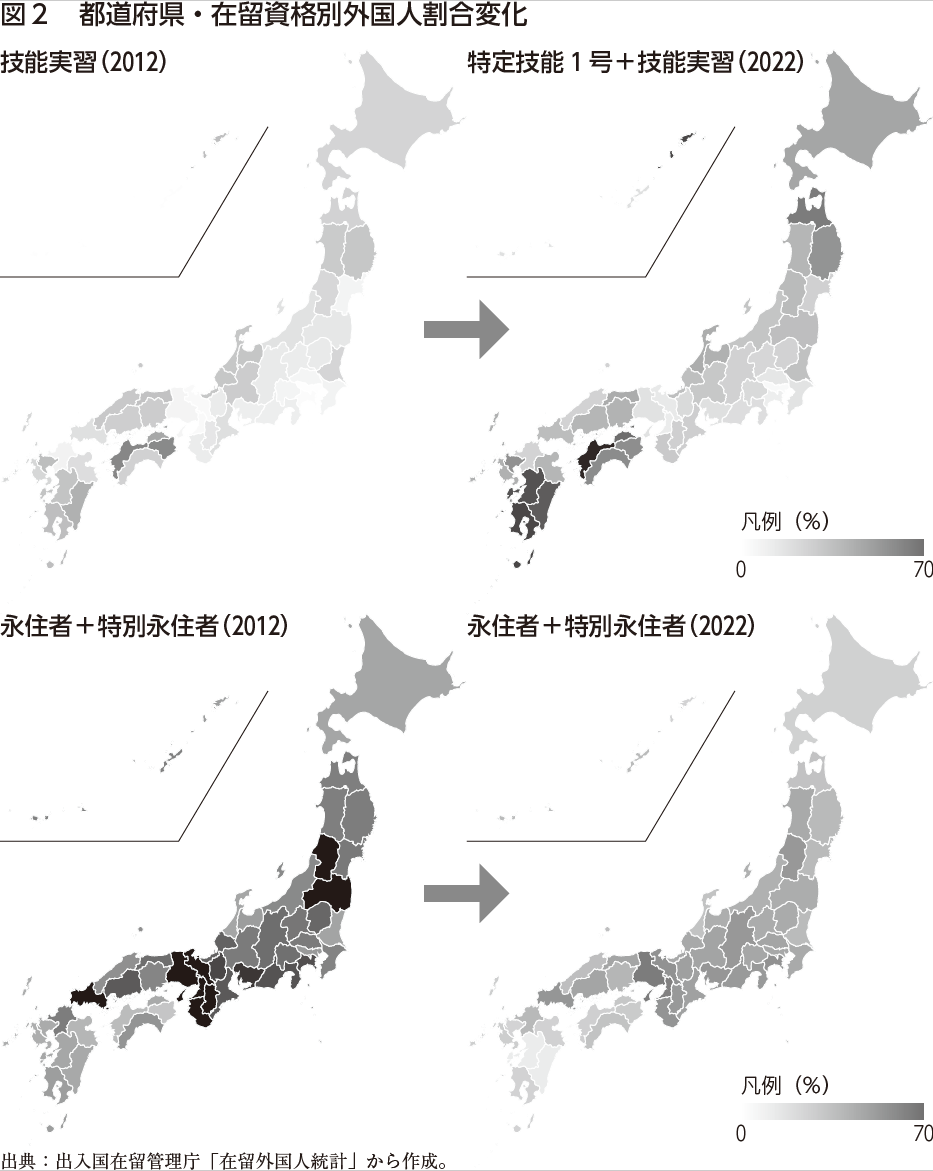

この在留資格に着目した、2010年代以降の変化として顕著な点は、「技能実習」「特定技能1号」やその他「別表1」という不安定な在留資格の者の割合が増加してきたことです。「在留資格なし」を除いた外国籍人口に占める内訳の変化をみると、2012年から2022年の間に、「永住者」「特別永住者」は49・5%から37・5%に、「その他別表2」17・2%から13・0%に減少する一方、「技能実習」「特定技能1号」(2012年には「特定技能1号」はまだないため、「技能実習」のみ)は7・4%から14・8%に、その他「別表1」は25・9%から34・7%に増加しました。

この特徴を第一の点とあわせると、非都市圏で主に増加しているのは「技能実習」「特定技能1号」の在留資格の者です。愛媛、鹿児島、熊本では「技能実習」「特定技能1号」の者がその県に暮らす外国籍者の5割を超え、4割を超える地域も九州、四国、東北など7県あります。これに対し、2012年の場合、「技能実習」の者が5割を占める都道府県はなく、4割を超えていたのも愛媛、徳島の2県だけでした。一方、「永住者」「特別永住者」の割合が5割を超えている都道府県は13、4割を超えている地域も20ありました(表2・図2参照)。この背景には、後述するように、2012年以降、拡大する移民労働者の受け入れの経路として、より不安定な資格が活用されてきたことがあります。

同時に、その他の「別表1」の資格をもつ者も増加しています。その中心は「技術・人文知識・国際業務」や「家族滞在」の資格者です。特に0─18歳の外国籍人口をみると、「家族滞在」資格の子どもたちの割合は、2012年は約22%でしたが、2022年には約32%に増加しています。かれらは、「別表2」の資格をもつ子どもと比較すると、進学や就職、結婚等にあたって在留資格によるライフチャンスの制約を経験しがちです。

第三に、移民の出身国の多様化です。具体的には、ベトナムやネパール、インドネシア、ミャンマーなど出身の移民が増加し、多様化の傾向が顕著です。特にベトナム籍人口は2023年6月末には50万人を超え、2012年と比較して約10倍になりました。人口規模でみると、ベトナム籍者は中国に次いで二番目に大きい集団になっています。とはいえ、統合政策の未整備もあり、新規に来日した移民にたいしても日本語学習など30年前と変わらない課題が生じています。

「共生」を阻む枷としての制度

前節では、2010年前後を受け入れの転換期と捉え、それ以前との移民の構成の変化についてみてきました。この間、移民をとりまく法制度、社会環境にも変化が生じてきました。

制度面の変更としてまず挙げられるのが、新たな在留管理制度の導入です。前述のように、外国籍人口の減少のピークとなった2012年は、偶然にも改定入管法・住民基本台帳法が施行された年でした。これによって、外国人登録を廃止し、住民登録と連動した形で新たな在留管理制度が整備され、外国籍者も住民登録がされるようになりました。

一方で、住民登録ができる外国籍者は在留期間が3カ月を超える在留資格をもつ者に限られました。それ以前の外国人登録制度では、在留資格がない者も含めて登録が義務化されており、それが、かれらの実質的な住所を証明する手段ともなってきました。しかし、新たな制度では、当該自治体に暮らしていたとしても在留資格のない移民は住民登録がなされなくなりました。これによって、それまで認められていた限定的な行政サービスさえ受けられないケースが報告されるようになりました 。この点はコロナ下における「仮放免者」をはじめとする在留資格のない移民へのワクチン接種をめぐる対応、かれらが直面した住居、生活困窮の問題の放置などとしても顕在化しました。2023年の入管法改定による「送還忌避者」対応の厳格化は、かれらの生活をますます追い詰める懸念があります。

新たな在留管理制度の整備は、在留資格にもとづく外国籍者の一元的管理を目的としていました。しかしこれは、かれらを対象とする自治体行政が国の判断に従属することを意味します。というのも、住民登録が在留資格と紐づけられることによって、在留資格のない移民が「住民」かどうかを自治体が自律的に判断することをより困難にさせたからです。

また、2010年前後を転換期とする制度変化として、移民労働者の受け入れ制度が新たに設けられたり、既存の制度が緩和されてきたこともあげられます。具体的には、2012年末に誕生した第二次安倍政権以降、東日本大震災の復興や東京五輪を理由とする建設・造船業における緊急雇用、特区における家事労働者等の受け入れ、技能実習制度の緩和、在留資格「介護」の創設などがなされました。また2018年には、新たな移民労働者の受け入れ経路として特定技能制度がつくられました。技能実習制度の緩和、特定技能制度の設立は、前節でみたように、不安定な資格で働く移民労働者の増加につながってきました。その後、2023年には、両制度の見直しが提案され、今後も同様の移民労働者の受け入れが拡大すると考えられます。

こうした不安定な在留資格の移民労働者の増加は、地域社会へのかれらの編入を困難にしています。というのも、技能実習生や特定技能1号労働者の場合、前述の通り、永住へのアクセスが制限され、家族帯同も認められていないこと、また日常生活においても、企業や監理団体・登録支援機関が住宅、保険・年金、在留資格の手続きなどを担っていることにより、地域社会がかれらと関係性を築く局面が限定されているからです 。これは、移民労働者の在留資格や受け入れ制度が、かれらの社会編入や地域社会における関係形成を阻む障壁として機能しているということでもあります。

さらに、2010年前後を転換期とする社会環境の変化として、ヘイトをめぐる状況の悪化があります。その頃から日本でもエスニック・マイノリティに対するヘイトスピーチがより顕著になりました。これに対し、カウンター運動も展開され、2016年には「ヘイトスピーチ解消法」が制定されました。この結果、街頭のヘイトデモは減少したものの、対面空間ではヘイトクライムが頻発しています。また、インターネットやSNS上のやりとりが自治体行政に大きな影響を及ぼすようになっています。例えば、2021年に東京都武蔵野市の市議会に提出された住民投票条例案が、外国籍住民にも投票権を認めている点をSNSなどで攻撃され否決されたことは、その典型といえます。

以上のように、2010年前後を転換期とした移民の構成の変化の背景には、労働力人口の減少という長期的な要因にくわえて、政策の変化があります。こうしたなか国による在留管理制度や移民労働者の受け入れ制度が、かれらの編入を制約し、地域自治や、地域における移民の人たちとの関係形成を阻害してきました。つまり国による制度は、地域社会における移民との「共生」の枷として機能しているといえます。

おわりに

本稿では、2010年代以降の移民の構成やかれらを取り巻く政策・社会環境の変化を概観してきました。これらの変化を踏まえると、移民との「共生」を目指す地域社会は、今日、国の統合政策の不作為にくわえて、枷としての国の制度という課題への対応も求められています。

こうした現状において 「共生」のまちづくりを進めるためには、地域の自治という原点に立ち戻り、その地に暮らす移民のニーズに沿った対応を模索することが重要でしょう。同時に、枷を地域社会から変革していくことも必要です。国の制度が「共生」の枷として機能しているならば、自治の範囲を広げ、移民のニーズに応えるためにはその変革が欠かせないからです。地域における住民としての権利の対等性という「共生」の土台を、下から求めていく試みが、これまで以上に必要とされています。