再生可能エネルギーの普及は、地球温暖化防止や脱原子力エネルギーの観点からも、重要かつ喫緊の課題です。

しかし、自然エネルギーともいわれるように、自然環境を資源としているため、大規模かつ短期間に開発を進めるならば、生態系や生活環境の破壊につながる可能性があります。

2050年カーボンニュートラルの国家的な目標の下、再生可能エネルギー開発の圧力はいっそう高まっており、それに伴って各地でトラブルや反対運動も起きています。

こうした中、持続可能な社会の構築に向けて、再生可能エネルギーの適切な普及を図る上で、地域社会に求められる対応について話題提供させていただきます。

開発の動向

資源エネルギー庁は、2030年度の再生可能エネルギー導入見込量について、2019年度の再生可能エネルギー導入量の実績(1853億キロ㍗時)に対して、各省の施策強化により2030年度の温室効果ガス46%削減に向けて、合計3360~3530億キロ㍗時程度(電源構成36~38%)の再生可能エネルギー導入をめざし、さらに2050年カーボンニュートラルに向けて「更なる高みをめざす」としています(2021年9月7日「再生可能エネルギー政策の直近の動向」より)。

つまり、2030年に向けて、再生可能エネルギーは現状の倍化が目標となっています。種別にみると(表1)、風力発電が5・6倍化、地熱発電が3・3倍化となっており、今後風力発電と地熱発電の開発に政策的な力点が置かれていくことがうかがえます。

一方、2030年目標は、化石火力は約半減させるものの、原子力は5倍以上に増やすことを掲げています。これに抗して、「脱化石火力・脱原子力」の政策を進める場合には、再生可能エネルギー開発を飛躍的に進める必要があります。

政府は、今後の再生可能エネルギー開発を進めていく「余地」として風力発電を見出しており、河野太郎規制改革担当大臣(当時)のイニシアティブの下、それまで環境影響評価法に基づくアセス手続きの対象を「1万キロ㍗以上」から「5万キロ㍗以上」に引き上げました(2021年10月)。また、今年度より(北海道の3区域)、洋上風力発電の開発については「セントラル方式」が導入されて、国や自治体が積極的に関与して、開発に向けたより迅速・効率化を図るとしています。

なお、資源エネルギー庁の前出資料では、再生可能エネルギー開発を進めていく上で、以下の4点を喫緊の課題として位置付けています。

①地域への懸念に如何に対応し、共生を図っていくことができるのか。

②国民負担を抑制する観点から太陽光・風力などのコスト低減をどのように図るのか。

③出力制御の低減やローカル系統の増強など電力ネットワークの次世代化の具体化。

④国際競争力を高めるためにコスト低減や技術開発をどのように進めるのか。

こうした位置づけにもあらわれているように、地域との共生や国民負担、電力ネットワークの問題などは、喫緊とはいいつつ「課題」として先送りし、再生可能エネルギーの開発の規制緩和が優先されているのが現状です。

各地で発生するトラブル

再生可能エネルギー開発をめぐるトラブルは枚挙にいとまがありません。しかも、その全体像が把握されていません。私は、各地のトラブルに関する相談などに対応してきた経験から、二つの傾向があると見ています。

第一に、太陽光発電所については、FIT(再生可能エネルギー固定価格買取制度)の初期の段階で、アクセルばかりでブレーキのない政策を背景に、粗雑な工法で、地元合意も不十分なまま建設された発電所が、FITから約10年を経る中で、暴風雨でパネルが散乱したり、土砂が流出したりして、周囲に影響を与えていることです。しかも、初期のFITの買取価格が高く設定されていたために、現在、当初の開発事業者が(ずさんな管理の状態のままで)転売する行為が頻発しています。

私の地元長野県大町市でも山裾に建てられた野立て式太陽光発電所から土砂が流出した事案があります。開発前の段階での自治会への説明に対して、当時自治会長をしていた私は降雨強度の設定が不十分であることを指摘し、事業者はその計算式の見直し資料を提出したことから、了承した経緯があります。実際には、計算資料を作成しただけで、手抜き工事が行われていたようです。その事業者は倒産し、その後の管理がどうなるか地元は心配しています。同様な事案は隣の白馬村をはじめ、長野県内でも頻発しています。

第二に、大型風力発電所については、前述のような政府の後押しを受けて、各地で開発計画が乱立しています。環境影響評価法に基づくアセス手続きの実施状況(2022年3月末時点、環境省調べ)では、764件の手続きのうち466件(61%)が風力発電案件となっています。さらに、アセス手続きの規模対象の緩和(1万キロ㍗→5万キロ㍗)により、いわゆる「アセスのがれ」で進められる開発案件も増えるものとみられます。また、環境省が整備しているEADAS(環境アセスメントデータベース)を使って、「風力発電に適した地域」であるとして、地域への配慮を欠いたまま計画を立てている事業者も少なからずみられます。

他に、バイオマス関連でも騒音や悪臭などによるトラブルの報告も増えています。

先ず政府は、アクセル優先の政策を抜本的に見直し、全国で起きているトラブルの全容を把握すべきです。「持続可能な社会」は、将来の世代に選択の余地を残すことであって、再生可能エネルギー開発は「急がば回れ」にかじを切り直すべきです。

問われる地域の対応力

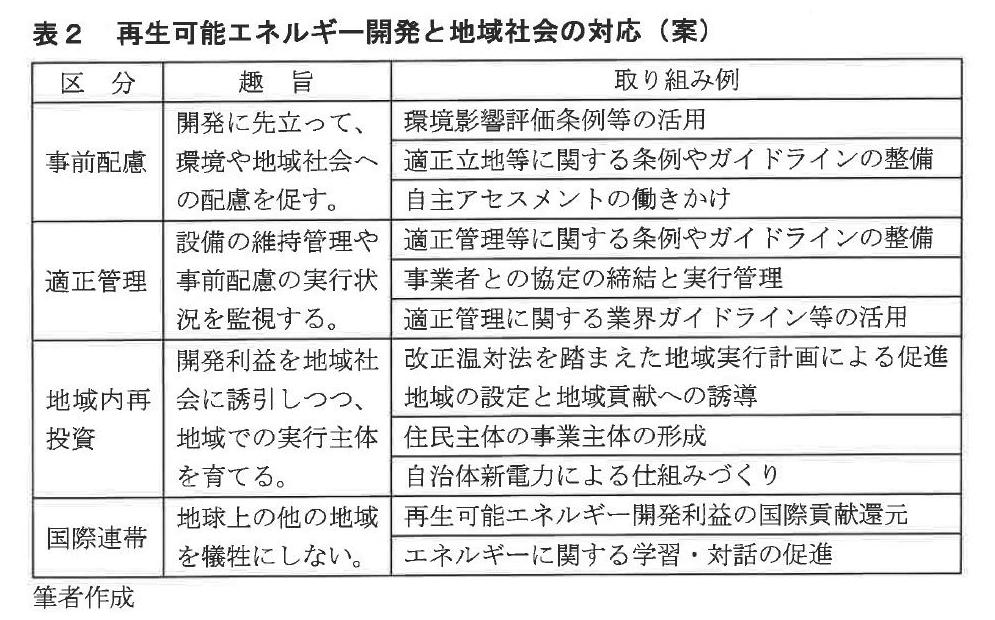

再生可能エネルギー開発を適正に進めていくためには、地域社会の側に、次の3本柱により対応していく必要があります(表2)。

第一に「事前配慮」の徹底です。開発に先立って環境や住民生活への影響を調べ、住民等と十分な情報交流と合意形成を図ることです。それは、法律や条例等の制度に基づく手続きだけではなく、事業者の自主的な努力も引き出す必要があります。

筆者が代表理事を務めるNPO地域づくり工房では、中小規模の開発事業における「自主簡易アセス」を支援する業務を手掛け、再生可能エネルギー開発の案件を多く扱ってきました。事業者が自主的にこうした事前配慮を行おうとする動機は、ほぼ例外なく、地元住民からのプレッシャーによるものです。地域の側の監視能力が決め手となります。

第二に「適正管理」の推進です。供用後のずさんな管理や安易な転売等により、事業化前の事前配慮がないがしろにされてはなりません。地域環境や事業の特性を踏まえた適正管理の指針を自治体が設け、事業者にモニタリングさせて、適正管理を担保させます。また、事案によっては、かつての公害防止協定の経験に学んで、自治体や自治会が事業者と協定を結んで、監視する仕組みをつくる必要があります。長野県では太陽光発電事業に関する協定書(案)をワードファイルで公開し、市町村での活用を促しています。

NPO地域づくり工房では、太陽光発電所をめぐって、2つの種類の協定書締結に向けたお手伝いをしました。一つは事業者と自治体によるもので、反対運動のプレッシャーを受けて、開発行為の前段階で締結されたものです。もう一つは、自治体や自治会の抗議を無視して開発し、豪雨による地盤崩壊も引き起こした上で開発者が手放した発電所の案件で、買い取った事業者が地元自治会との関係構築を図るために行ったものです。2つの案件とも外資系企業でした。無責任な転売を行っている国内企業と比べるなら、「外資だからダメ」といった紋切り型の批判は当たらず、企業倫理が問われているのだろうと思います。

第三に「地域内投資」への転換です。再生可能エネルギーによる地域開発のメリットが地域に還元される仕組みを構築していくことです。そのためには、自治体のイニシアティブも必要ですが、地域社会の側に再生可能エネルギーを活用した仕事おこし・地域おこしを進める主体の形成が欠かせません。今後は、卒FIT(固定価格買取期間を終えた発電所)や非FIT(FITをあてにせずに発電するもの)の拡大、電力ネットワークにおけるローカル系統の重視などが見込まれます。地域の特性を踏まえて、こうした動きを引き込みながら、地域振興に挑む仲間が形成されていくことを期待したいものです。

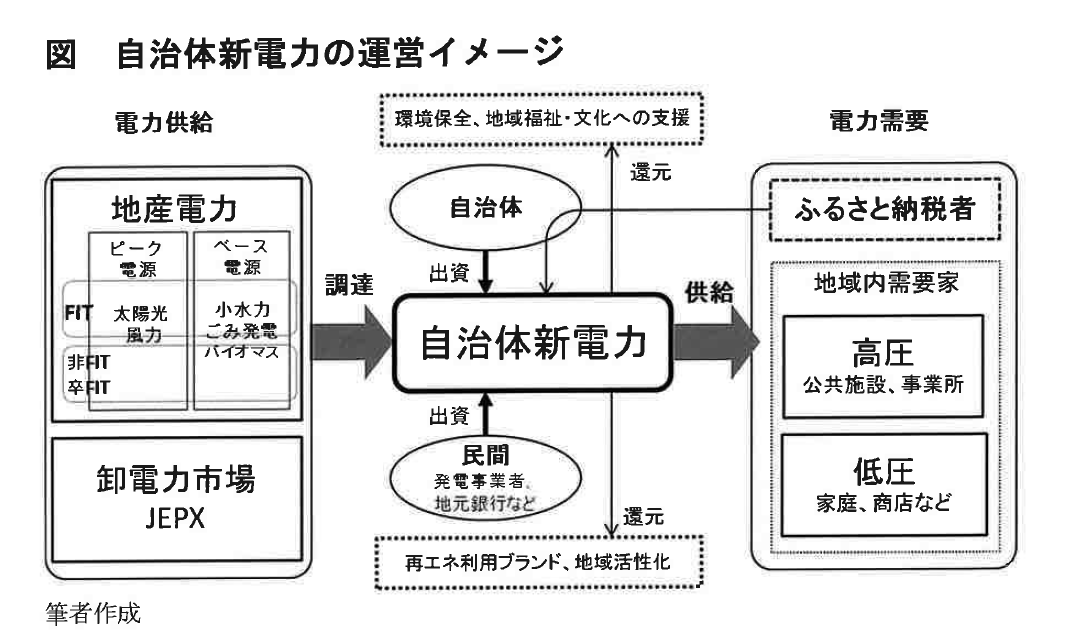

「地域内再投資力」を進める仕組みとしては、自治体新電力の可能性も注目したいと思います(図)。自治体電力のすべてがうまく運営されているわけではありません。しかし、自治体の適切な関与により、地域の資源が生かされ、地域内の公共施設や民間における温暖化防止事業に寄与させることが可能になります。また、スマートメーター(デジタルで計測する電力量計)の通信機能を福祉や教育の分野で活用することの可能性もあります。

私は著書『再生可能エネルギーと環境問題』において、再生可能エネルギー開発の3原則として「国際連帯」の必要を唱えました。地球上の多くの地域で、エネルギーから疎外され、先進国の再生可能エネルギーのために搾取されている現実に、地域社会としてどのような連帯を図るのか、SDGs(持続可能な開発)の観点からも重大な課題です。しかし、私自身の実践経験も含め、参考事例に乏しく、課題提起にとどまらざるをえないことは残念でなりません。少なくとも、現状を知り、議論する学びの活動が広がることを願います。

温暖化防止と生物多様性増進を両輪で

地球サミット(1992年、ブラジル)により、気候変動枠組条約と生物多様性条約の署名が始まり、これらは「リオの双子の条約」と呼ばれています。気候変動に関する取り組みは、ビジネスチャンスとしての思惑もあって国際的に大きな動きになりました。しかし、生物多様性戦略は、開発行為を制約する側面が強いためほとんど進展はなく、「生物多様性の主流化」はかけ声倒れとなっています(本誌2017年6月号特集『生物多様性の保全─個性豊かな地域づくり─』)。

政府は、2021年6月、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)を改正し、自治体での策定が求められている地方公共団体実行計画の区域施策編において、施策目標とともに、市町村において再生可能エネルギー事業の促進区域や環境配慮、地域貢献に関する方針を定めることとなりました。再生可能エネルギー開発に伴う自然破壊や地域社会とのトラブルなどの発生を背景に、地域の中で事業を促進する区域(別の見方では「避けるべき区域」)を市町村が定めるものです。また、市町村が再生可能エネルギー開発事業を認定する仕組みにより、「地域内再投資力」に引き寄せられる可能性も考えられます。

一方、昨年12月の生物多様性条約第15回締約国会議(カナダ)において「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されたことを受けて、政府は「次期生物多様性国家戦略(案)」を取りまとめ、具体化を進めています。そこでは、2030年までに生物多様性の損失を食い止め、陸と海の30%以上を健全な生態系として保全しようとする目標(30by30)が打ち出されています。これを達成するために、次期国家戦略案は、国立公園等の保護地域を拡充するとともに、OECM(保護地域以外で生物多様性保全に資する地域)を自治体や民間とともに拡大していくことを掲げ、民間資金の誘引を期待しています。

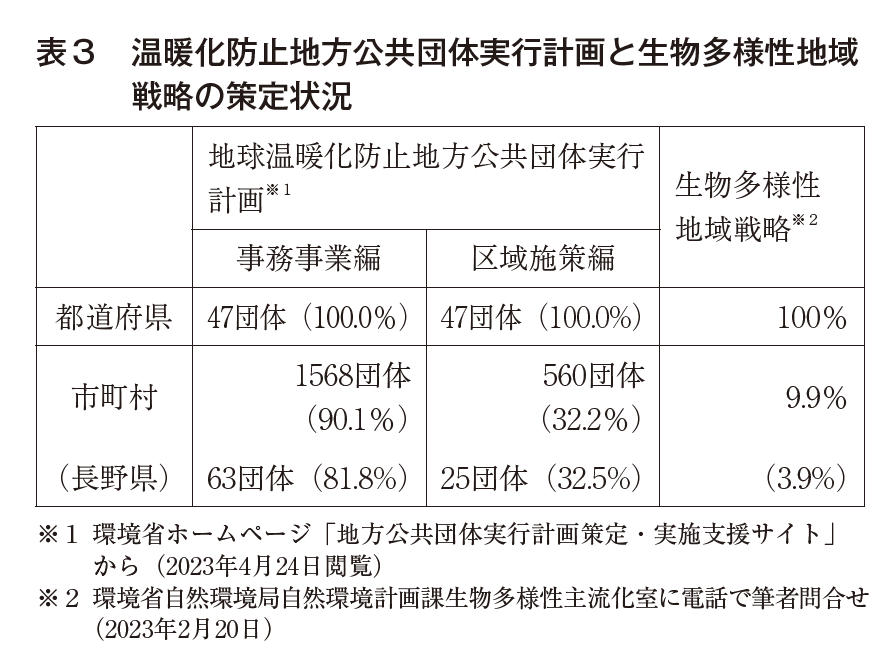

一方、市町村の取り組み状況をみると、温暖化防止実行計画(区域施策編)を策定しているのは560団体32・2%(2023年3月末現在)、生物多様性地域戦略の策定は152団体8・5%(2023年1月末現在)となっています(表3)。様々な計画の策定が政府から押し付けられている市町村の実情からすると、温暖化防止や生物多様性保全は優先度の低い課題かもしれません。

しかし、温暖化防止と生物多様性保全を両輪とした取り組みで、そのことを価値(魅力)として地域振興を図る努力が、地域社会の側に求められています。